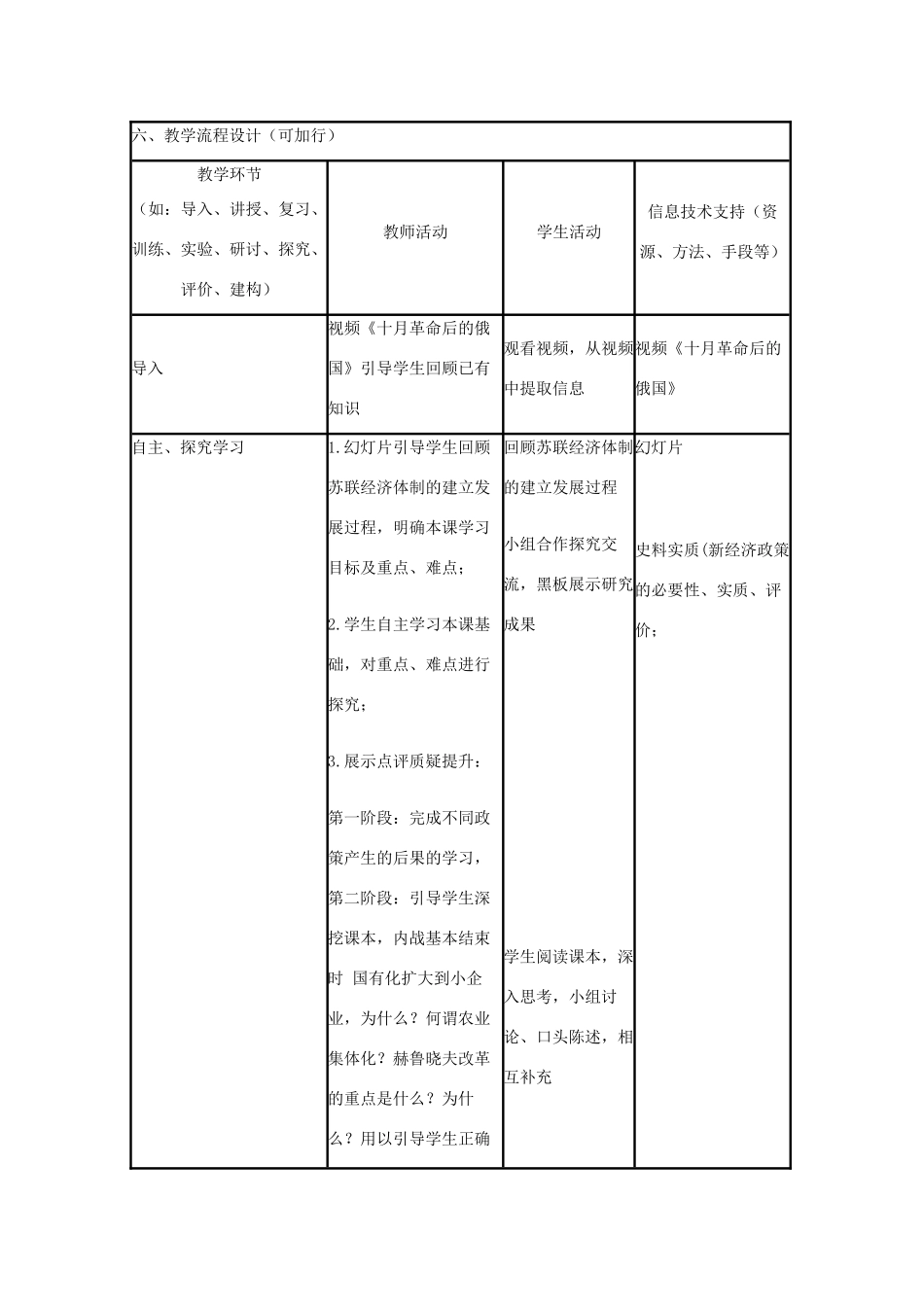

教学主题社会主义经济体制的建立一、教材分析《社会主义经济体制的建立》选自岳麓版必修二第14课,是第三单元《各国经济体制的创新和调整》的第一课,衔接政治史中的《马克思主义的诞生》及《俄国十月社会主义革命》两课,使马克思主义从理论变成了实践并在经济上探索出了自己的独特道路。其中列宁新经济政策利用政府宏观调控与市场相结合的手段是各国经济体制调整创新的切入点,并有助于帮助学生理解“中国特色社会主义”,为中国经济体制改革的学习打下基础,因此要进行概念的重点突破。二、学生分析这一级学生是滨州行知中学招的第一届高中生,生源可想而知,学生的学习潜力也非常大,因此本节课要深入浅出,要调动学生的学习积极性和主动性,发展学生的自主学习能力,帮助学生理解中国经济体制改革的必要性和紧迫性。三、教学目标1.掌握战时共产主义政策、新经济政策及斯大林体制的基本史实,认识新经济政策的必要性。2.结合史料,分析不同经济政策和改革造成的结果3.认识中国经济体制改革的必要性。四、教学环境□简易多媒体教学环境□交互式多媒体教学环境□网络多媒体环境教学环境□移动学习□其他五、信息技术应用思路(突出三个方面:使用哪些技术?在哪些教学环节如何使用这些技术?使用这些技术的预期效果是?)200字信息技术:图片、视频、文字动画在导入环节:用文字动画引导学生梳理苏联经济体制的演变,使学生形成整体线索;过程中:视频六、教学流程设计(可加行)教学环节(如:导入、讲授、复习、训练、实验、研讨、探究、评价、建构)教师活动学生活动信息技术支持(资源、方法、手段等)导入视频《十月革命后的俄国》引导学生回顾已有知识观看视频,从视频中提取信息视频《十月革命后的俄国》自主、探究学习1.幻灯片引导学生回顾苏联经济体制的建立发展过程,明确本课学习目标及重点、难点;2.学生自主学习本课基础,对重点、难点进行探究;3.展示点评质疑提升:第一阶段:完成不同政策产生的后果的学习,第二阶段:引导学生深挖课本,内战基本结束时国有化扩大到小企业,为什么?何谓农业集体化?赫鲁晓夫改革的重点是什么?为什么?用以引导学生正确回顾苏联经济体制的建立发展过程小组合作探究交流,黑板展示研究成果学生阅读课本,深入思考,小组讨论、口头陈述,相互补充幻灯片史料实质(新经济政策的必要性、实质、评价;“用”课本第三阶段:老师抛出问题,引导学生抓住概念:何为战时共产主义政策?何为新经济政策?何为斯大林体制?并引导学生进行深入思考“斯大林体制形成的特定历史条件是什么?”理解市场与政府的结合,突破难点学生自主总结,对比得出特点,掌握概念小组讨论,回顾初中历史所学,总结斯大林体制形成的特定历史条件,小结播放视频,学生回顾苏联建国之初面临的困境,结合知识体系总结苏联经济政策的发展历程,抓住“政府与市场相结合”进行提升,引导学生认识中国经济体制改革的必要性和实质。学生观看视频,思考感悟,并自主自由口头分享自己的认识。学生聆听、感悟收获,加强对经济体制改革的认识视频,幻灯片,七、教学特色(如为个性化教学所做的调整,为自主学习所做的支持、对学生能力的培养的设计,教与学方式的创新等)200字左右1.本课理解性较强,运用概念教学的方式引导学生抓核心、抓本质,掌握历史学习的基本方法;并利用“内战基本结束时,国有化扩大到小企业”--为什么?何谓农业集体化?赫鲁晓夫改革的重点是什么?为什么?来引导学生正确利用课本、高效利用课本,即“把标点符号变成“?”,多问几个为什么,联系、理解,而非“背”课本”2.借助图片、视频,丰富教学内容,全方位调动学生,全面培养学生。3.教学中注重学生自主研究、合作探究,史料教学、创设情境、自由分享收获感悟,强调学生的主体地位。