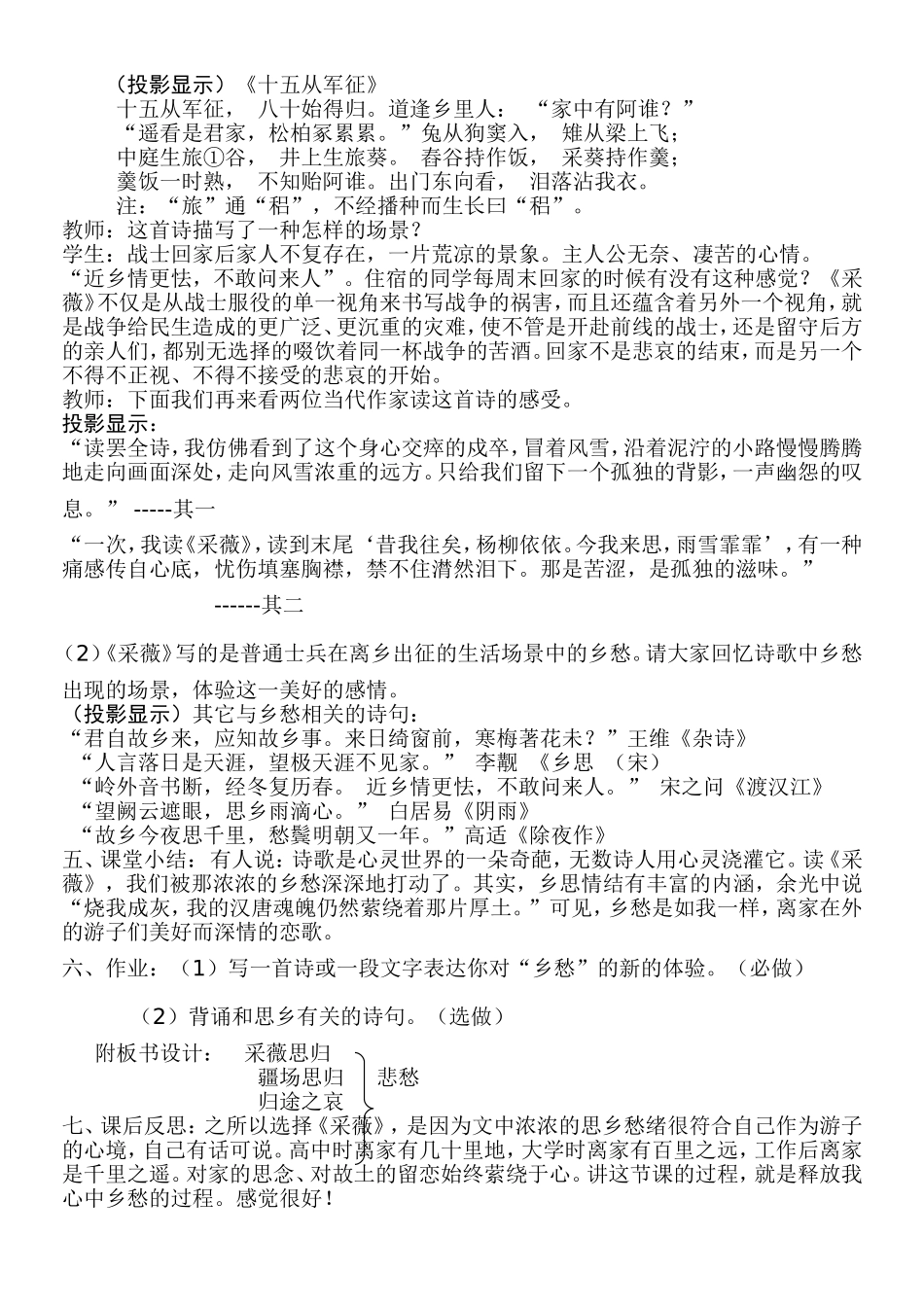

《采薇》教案教学重点:了解诗中戍卒的复杂情感。教学难点:掌握重章叠句、乐景写哀等手法的运用;激发热爱家乡、热爱国家的情感。一、导入(投影显示)(配乐)教师:我们一起来回忆一下台湾诗人余光中的《乡愁》:小时候,乡愁是一枚小小的邮票:我在这头,母亲在那头。长大后,乡愁是一张窄窄的船票:我在这头,新娘在那头。后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓:我在外头,母亲在里头。而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡:我在这里,大陆在那头。教师:其实,每个人都有自己生于斯长于斯的家园,每个人都拥有融于自己的血脉的故土亲情。乡土情结对一个人的影响常常是终生的,有时甚至让人魂牵梦绕,荡气回肠。这节课,就让我们一起到我国文学的源头《诗经》中去体验一下这种美好的情感吧!(投影标题)二、推进新课(一)听读课文1、教师示范朗读,注意正音、体会情感。2、学生出声读课文;(二)整体感知教师:下面我们来解决昨天的作业。同学们解决疏通文意中遇到的问题,请前后四位同学合作讨论。如果仍不能解决,请举手示意。给大家两分钟时间。师生共同解决预习中遇到的难题。教师:文意能够疏通下来了吗?很好。大家知道本首诗表达了主人公怎样的思想情感?学生回答。教师:这种思归的情感是贯穿全文的。那么这种情感思路是怎样的?下面请同学划分层次,用四个字概括层意。学生考虑回答,教师引导明确:采薇思归----疆场思归-----归途之哀大家可以把握情感变化了吧?是悲哀—自豪---悲哀找同学范读。这位戍卒的情感只是单一的思乡吗?下面我们一起来赏析课文。三、赏析课文(一)研读第一部分1、作者怎样写征夫渴望回家的?用了什么手法?比兴。通过时间推移来表现他内心渴望的。这里用比兴的手法,表现随着时光的流逝,戍卒思归。2、诗歌前三节诗句有什么特点?这种手法有什么作用?学生回答,教师明确。投影显示:手法:重章叠句概念:语句有一些相同或相似,句型重复,只在句子的个别处换字,此种手法叫重章叠句。这种手法有什么作用呢?作用:内容上:通过反复可以更加深刻的表达战士戍边远离家室、历久不归的凄苦心情。以植物的生长暗示时间流逝,而人物内心的焦虑、痛苦也随之加重,从而突出了思归的主题。(强调:必须要答出怎样心情,怎样的主题。不能达突出了主题。)形式上:音节和结构上造成了回环往复的效果。一唱三叹,音节和谐,体现了诗歌的音乐美,有利于情感的抒发。(5)分组比读,体会焦急忧伤的情感。(二)、分析第二部分(1)教师:这部分写疆场思归,描写战争应写战场的刀光剑影、厮打拼杀。本诗这样写了吗?写了什么?学生思考后回答。体现了什么感情?用了什么手法?明确:战马、战车、象弭、鱼服等事物。用赋的手法,也就是我们现在所说的铺陈。极写战马之强壮,步伐之整齐,装备之精良。传达出抒情主人公强烈的自豪感、高昂的斗志、必胜的信念和饱满的爱国热情。(2)还写了什么细节?提示:他们南征北战,一个月要转移多次,不敢安居,他们时刻警戒不敢松懈,因为他们面临十分凶恶的敌人。(3)提问:1-5节都写了疆场生活的艰辛,有什么用意吗?学生讨论。明确:边疆生活的艰辛,恰恰衬托了征夫的思家和渴望和平生活的情感。当战士们拖着疲惫的身子,挣扎着在马车后面奔跑的时候;当他们靠着车厢躲避敌人乱箭的时候,当他们日夜不得安歇的时候,怎能不向往安宁和平的生活呢?四、合作探究(1)提问:在疆场奔波的日子确实让人度日如年啊!有了前面的一系列铺垫,经过出生入死的战斗之后,战争的幸存者终于踏上了归家的路途。他的心情如何?这是接下来我们探讨的重点。可能会有两种不同的见解。学生充分讨论:高兴的:终于回到家了。战场生活那么艰苦,回家当然高兴了。但是那是你想的正常应该是这样的。但我们一直强调字不离句,句不离段,段不离篇。从文中找答案,有没有?投影王夫之的评价。他认为这位戍卒当初离家出征的时候,心里是悲伤的,却用杨柳春风这样的明媚春光来反衬;如今走在回家的路上,心里是高兴的,却用大雪纷飞这样的严寒景象来反衬。也就是说王夫之认为这个戍卒归途的心情应该是高兴的。悲伤的:情景交融。教师说出自己的观点:我...