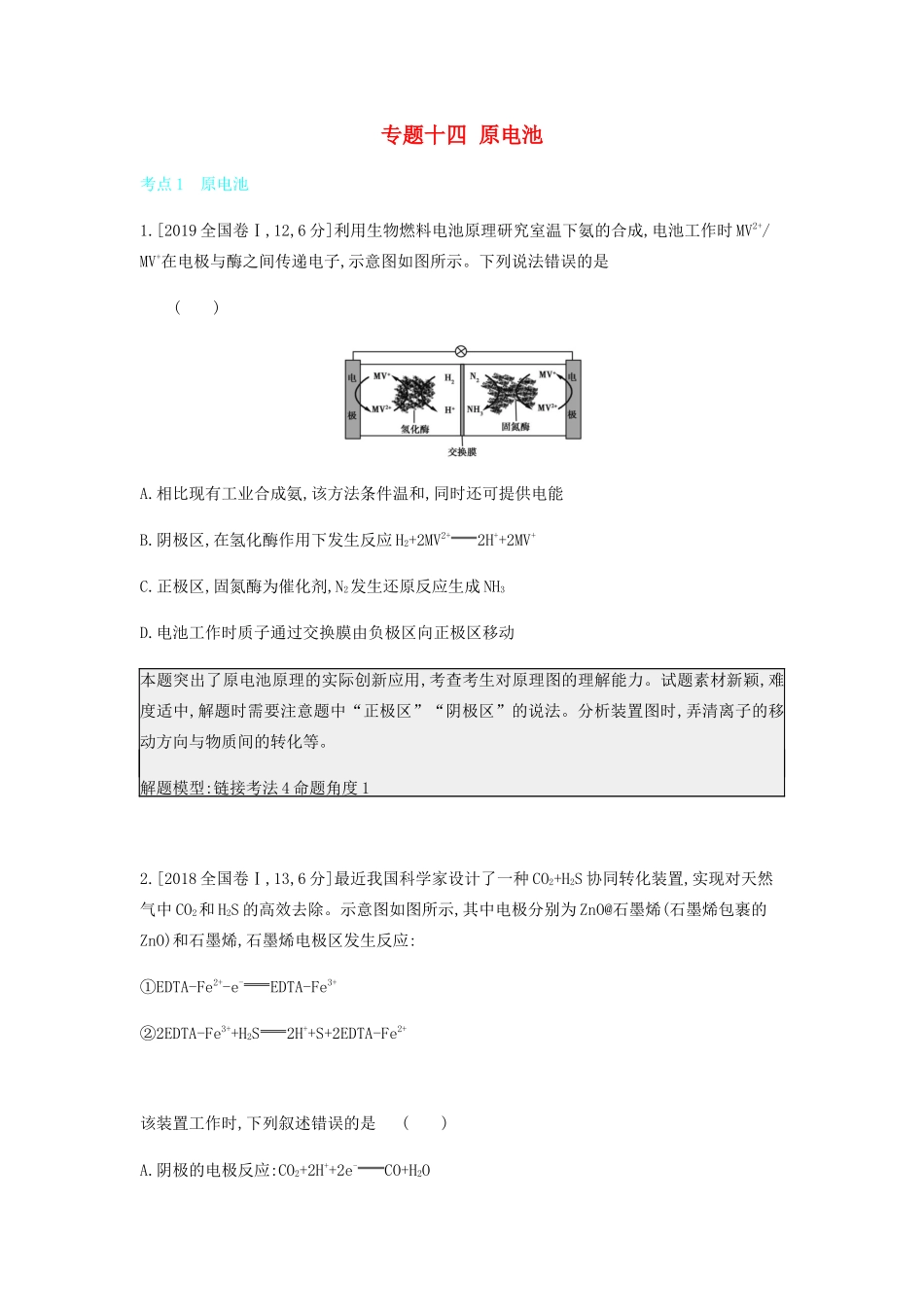

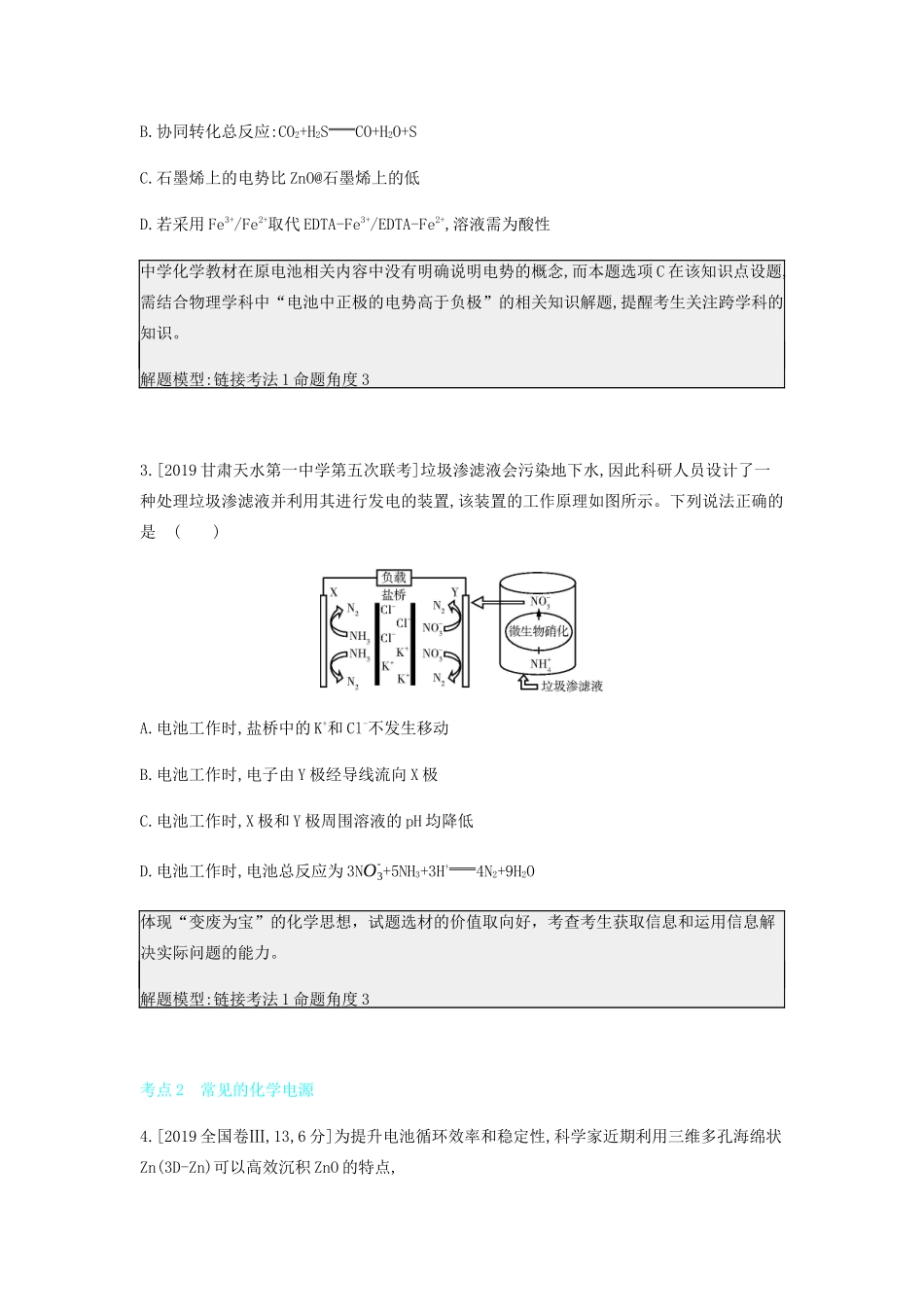

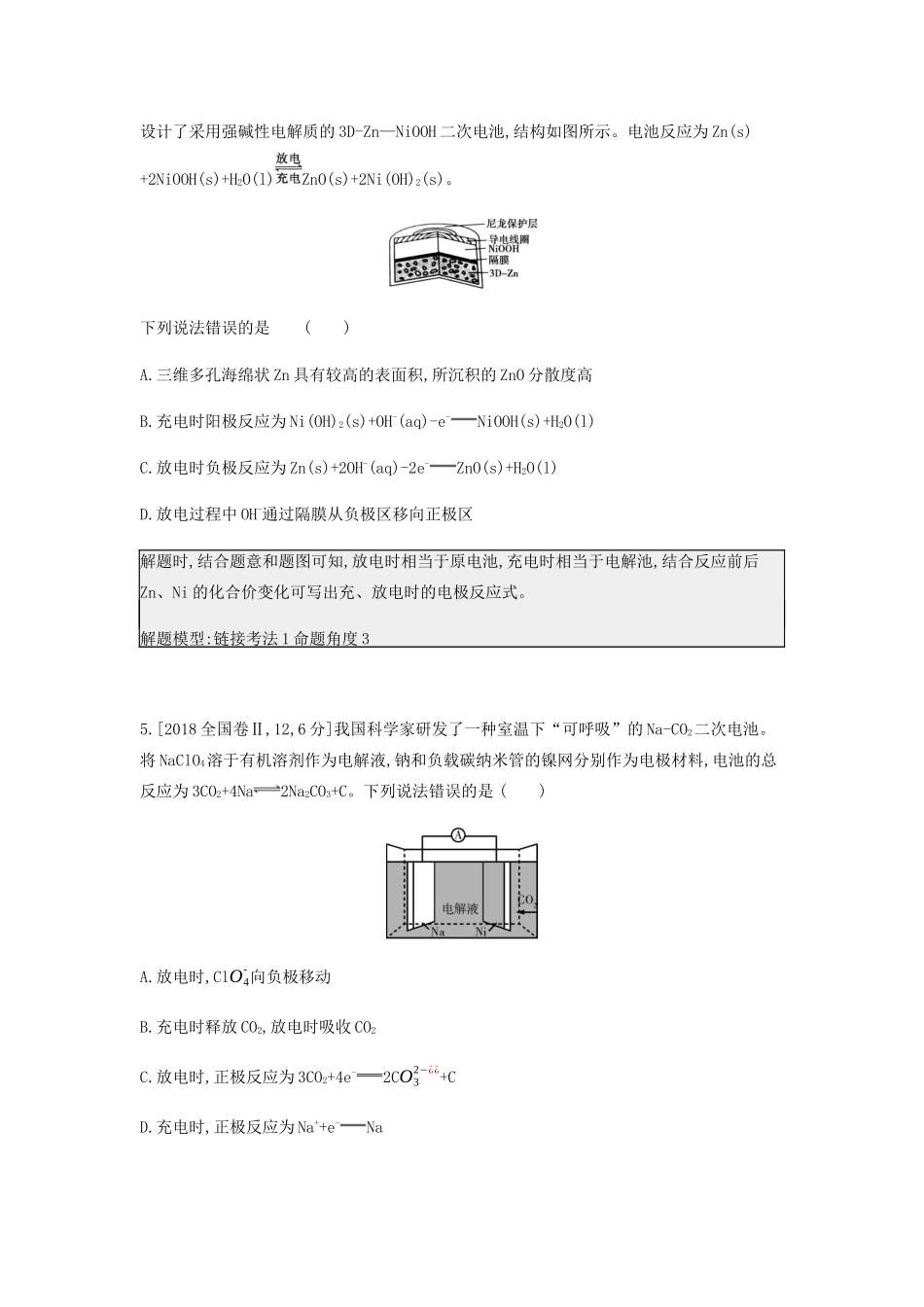

专题十四原电池考点1原电池1.[2019全国卷Ⅰ,12,6分]利用生物燃料电池原理研究室温下氨的合成,电池工作时MV2+/MV+在电极与酶之间传递电子,示意图如图所示。下列说法错误的是()A.相比现有工业合成氨,该方法条件温和,同时还可提供电能B.阴极区,在氢化酶作用下发生反应H2+2MV2+2H++2MV+C.正极区,固氮酶为催化剂,N2发生还原反应生成NH3D.电池工作时质子通过交换膜由负极区向正极区移动本题突出了原电池原理的实际创新应用,考查考生对原理图的理解能力。试题素材新颖,难度适中,解题时需要注意题中“正极区”“阴极区”的说法。分析装置图时,弄清离子的移动方向与物质间的转化等。解题模型:链接考法4命题角度12.[2018全国卷Ⅰ,13,6分]最近我国科学家设计了一种CO2+H2S协同转化装置,实现对天然气中CO2和H2S的高效去除。示意图如图所示,其中电极分别为ZnO@石墨烯(石墨烯包裹的ZnO)和石墨烯,石墨烯电极区发生反应:①EDTA-Fe2+-e-EDTA-Fe3+②2EDTA-Fe3++H2S2H++S+2EDTA-Fe2+该装置工作时,下列叙述错误的是()A.阴极的电极反应:CO2+2H++2e-CO+H2OB.协同转化总反应:CO2+H2SCO+H2O+SC.石墨烯上的电势比ZnO@石墨烯上的低D.若采用Fe3+/Fe2+取代EDTA-Fe3+/EDTA-Fe2+,溶液需为酸性中学化学教材在原电池相关内容中没有明确说明电势的概念,而本题选项C在该知识点设题,需结合物理学科中“电池中正极的电势高于负极”的相关知识解题,提醒考生关注跨学科的知识。解题模型:链接考法1命题角度33.[2019甘肃天水第一中学第五次联考]垃圾渗滤液会污染地下水,因此科研人员设计了一种处理垃圾渗滤液并利用其进行发电的装置,该装置的工作原理如图所示。下列说法正确的是()A.电池工作时,盐桥中的K+和Cl-不发生移动B.电池工作时,电子由Y极经导线流向X极C.电池工作时,X极和Y极周围溶液的pH均降低D.电池工作时,电池总反应为3NO3-+5NH3+3H+4N2+9H2O体现“变废为宝”的化学思想,试题选材的价值取向好,考查考生获取信息和运用信息解决实际问题的能力。解题模型:链接考法1命题角度3考点2常见的化学电源4.[2019全国卷Ⅲ,13,6分]为提升电池循环效率和稳定性,科学家近期利用三维多孔海绵状Zn(3D-Zn)可以高效沉积ZnO的特点,设计了采用强碱性电解质的3D-Zn—NiOOH二次电池,结构如图所示。电池反应为Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l)ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)。下列说法错误的是()A.三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,所沉积的ZnO分散度高B.充电时阳极反应为Ni(OH)2(s)+OH-(aq)-e-NiOOH(s)+H2O(l)C.放电时负极反应为Zn(s)+2OH-(aq)-2e-ZnO(s)+H2O(l)D.放电过程中OH-通过隔膜从负极区移向正极区解题时,结合题意和题图可知,放电时相当于原电池,充电时相当于电解池,结合反应前后Zn、Ni的化合价变化可写出充、放电时的电极反应式。解题模型:链接考法1命题角度35.[2018全国卷Ⅱ,12,6分]我国科学家研发了一种室温下“可呼吸”的Na-CO2二次电池。将NaClO4溶于有机溶剂作为电解液,钠和负载碳纳米管的镍网分别作为电极材料,电池的总反应为3CO2+4Na2Na2CO3+C。下列说法错误的是()A.放电时,ClO4-向负极移动B.充电时释放CO2,放电时吸收CO2C.放电时,正极反应为3CO2+4e-2CO32−¿¿+CD.充电时,正极反应为Na++e-Na以我国科学家的科研成果为素材设计高考试题,起点很高,但考查的内容并不难,落脚于电化学基本理论,主要考查二次电池充、放电的电极反应及离子移动方向等,注重对基础知识的考查。解题模型:链接考点26.[2017全国卷Ⅲ,11,6分]全固态锂硫电池能量密度高、成本低,其工作原理如图所示,其中电极a常用掺有石墨烯的S8材料,电池反应为16Li+xS88Li2Sx(2≤x≤8)。下列说法错误的是()A.电池工作时,正极可发生反应:2Li2S6+2Li++2e-3Li2S4B.电池工作时,外电路中流过0.02mol电子,负极材料减重0.14gC.石墨烯的作用主要是提高电极a的导电性D.电池充电时间越长,电池中Li2S2的量越多通过原理图呈现全固态锂硫电池的反应原理,考查考生观察理解能力以及书写陌生电极反应式的能力。解题模型:链接考法4命题角度37.[2019江苏南京、盐城第一次模拟]Mg-LiFePO4电池的电池反应为xMg2++2LiFePO4xMg+2Li1-xFePO4+2xLi+,其装置示意图如图所示。下列说法正确的是()A.放电时,Li+被还原B...