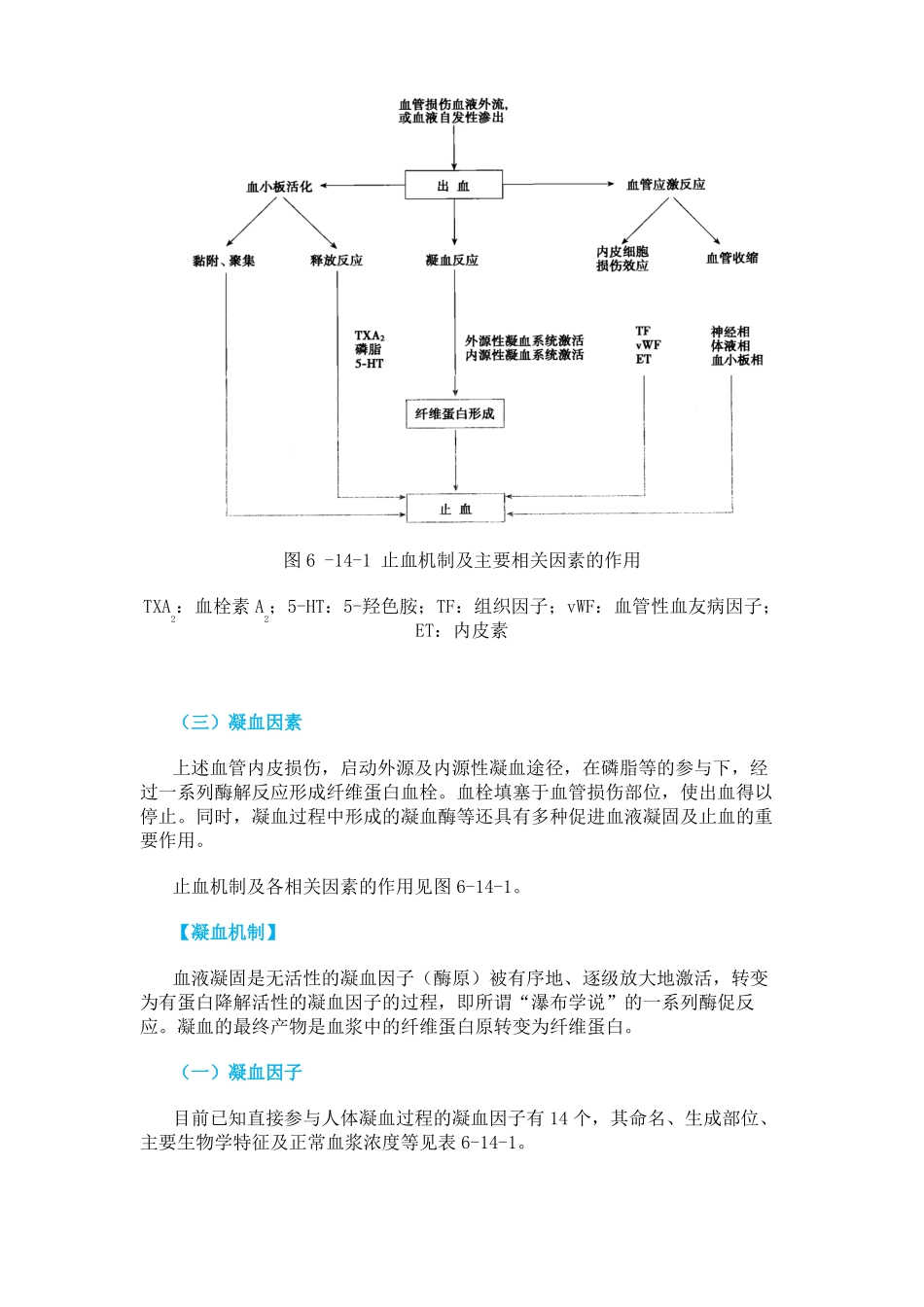

出血性疾病概述2015-08-10697050人体血管受到损伤时,血液可自血管外流或渗出。此时,机体将通过一系列生理性反应使出血停止,此即止血。止血过程有多种因素参与,并包含一系列复杂的生理、生化反应。因先天性或遗传性及获得性因素导致血管、血小板、凝血、抗凝及纤维蛋白溶解等止血机制的缺陷或异常而引起的以自发性或轻度损伤后过度出血为特征的疾病,称为出血性疾病。【正常止血机制】(一)血管因素血管收缩是人体对出血最早的生理性反应。当血管受损时,局部血管发生收缩,导致管腔变窄、破损伤口缩小或闭合。血管收缩通过神经反射及多种介质调控完成。血管内皮细胞受损后在止血过程中有下列作用:①表达并释放血管性血友病因子(vWF),导致血小板在损伤部位黏附和聚集;②表达并释放组织因子(TF),启动外源性凝血途径;③基底胶原暴露,激活因子Ⅻ(FⅫ),启动内源性凝血途径;④表达并释放凝血酶调节蛋白(TM),调节抗凝系统。(二)血小板因素血管受损时,血小板通过黏附、聚集及释放反应参与止血过程:①血小板膜糖蛋白Ib(GPIb)作为受体,通过vWF的桥梁作用,使血小板黏附于受损内皮下的胶原纤维,形成血小板血栓,机械性修复受损血管;②血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa复合物(GPⅡb/Ⅲa)通过纤维蛋白原互相连接而致血小板聚集;③聚集后的血小板活化,分泌或释放一系列活性物质,如血栓烷A2(TXA2)、5-羟色胺(5-HT)等。图6-14-1止血机制及主要相关因素的作用TXA2:血栓素A2;5-HT:5-羟色胺;TF:组织因子;vWF:血管性血友病因子;ET:内皮素(三)凝血因素上述血管内皮损伤,启动外源及内源性凝血途径,在磷脂等的参与下,经过一系列酶解反应形成纤维蛋白血栓。血栓填塞于血管损伤部位,使出血得以停止。同时,凝血过程中形成的凝血酶等还具有多种促进血液凝固及止血的重要作用。止血机制及各相关因素的作用见图6-14-1。【凝血机制】血液凝固是无活性的凝血因子(酶原)被有序地、逐级放大地激活,转变为有蛋白降解活性的凝血因子的过程,即所谓“瀑布学说”的一系列酶促反应。凝血的最终产物是血浆中的纤维蛋白原转变为纤维蛋白。(一)凝血因子目前已知直接参与人体凝血过程的凝血因子有14个,其命名、生成部位、主要生物学特征及正常血浆浓度等见表6-14-1。表6-14-1血浆凝血因子的名称及特性(二)凝血过程经典凝血学说认为,凝血过程依其启动环节不同分为外源性(以血液与TF接触为起点,也称TF途径)和内源性(以FⅫ激活为起点)两种途径,在活化因子X(FXa)之后直至纤维蛋白形成是共同通路。1.凝血活酶生成(1)外源性凝血途径:血管损伤时,内皮细胞表达TF并释入血流。TF与因子Ⅶ(FⅦ)或活化的因子Ⅶ(FⅦa)在钙离子(Ca2+)存在的条件下,形成TF/FⅦ或TF/FⅦa复合物,这两种复合物均可激活因子X(FX),后者的激活作用远远大于前者,并还有激活因子Ⅸ(FⅨ)的作用。(2)内源性凝血途径:血管损伤时,内皮完整性破坏,内皮下胶原暴露,FⅫ与带负电荷的胶原接触而激活,转变为活化的因子Ⅻ(FⅫa)。FⅫa激活因子Ⅺ(FⅪ)。在Ca2+存在的条件下,活化的因子Ⅺ(FⅪa)激活FⅨ。活化的因子Ⅸ(FⅨa)、因子Ⅷ:C(FⅧ:C)及磷脂在Ca2+的参与下形成复合物,激活FX。上述两种途径激活FX后,凝血过程即进入共同途径。在Ca2+存在的条件下,FXa、因子V(FV)与磷脂形成复合物,此即凝血活酶。2.凝血酶生成血浆中无活性的凝血酶原在凝血活酶的作用下,转变为蛋白分解活性极强的凝血酶。凝血酶形成是凝血连锁反应中的关键,它除参与凝血反应外,还有如下多种作用:①反馈性加速凝血酶原向凝血酶的转变,此种作用远远强于凝血活酶;②诱导血小板的不可逆性聚集,加速其活化及释放反应;③激活FⅫ;④激活因子Ⅻ(FXⅢ),加速稳定性纤维蛋白形成;⑤激活纤溶酶原,增强纤维蛋白溶解(简称纤溶)活性。3.纤维蛋白生成在凝血酶作用下,纤维蛋白原依次裂解,释出肽A、肽B,形成纤维蛋白单体,单体自动聚合,形成不稳定性纤维蛋白,再经活化的因子Ⅻ(FⅫa)Olla)的作用,形成稳定性交联纤维蛋白。血液凝固过程见图6-14-2。图6-14-2凝血反应模式图A.传统的瀑布式凝血反应模式图;B.新的凝血反应模式图现代凝血学说认...