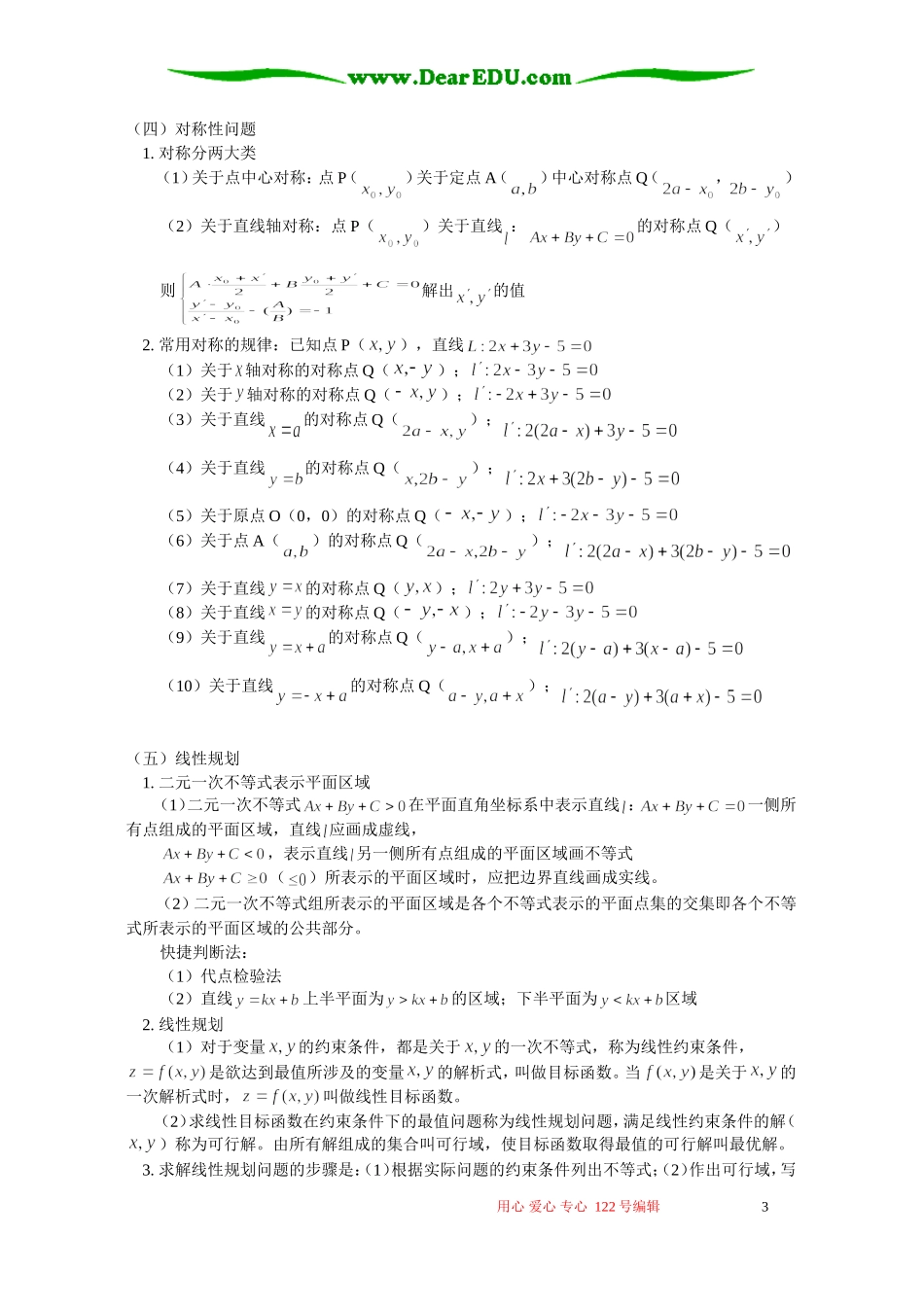

高三数学文科直线部分识讲解一.本周教学内容:直线部分二.知识讲解:(一)直线的倾斜角()和斜率()1.定义:倾斜角范围斜率:2.与的关系:注:准确地把握这两个概念,关注斜率不存在带来的问题。(二)直线方程1.直线方程的五种形式及适用范围。(1)斜截式:不含与轴垂直的直线(2)点斜式:不含与轴垂直的直线(3)两点式:不含与轴、轴垂直的直线(4)截矩式:不含过原点和与轴、轴垂直的直线(5)一般式:无限制(可表示任何直线)注:两点式的“改良”,可表示任何直线。2.直线系:(1)平行直线系:(为待定系数,斜率已知)(2)过定点直线系:(为待定系数,点为已知)(3)过两直线交点的直线系:已知L1:;L2:则L:(为参数——待定系数)L是过L1与L2交点的直线系(不含L2)若L1//L2,则L是与L1与L2平行的直线系注:(1)与已知直线平行的直线系:(为参数)(2)与已知直线垂直的直线系:(为参数)解题方略:(1)认真审题,选择合适的直线(系)。(2)画图,标明已知,明确解题目标。(3)数形结合,随时进行数与形的信息交换,挖掘几何特征,寻求解析几何(代数手段)中提供的工具,列出等式、待定系数。用心爱心专心122号编辑1(4)注意所设直线的适用范围,谨防遗漏。(5)思路清晰,计算准确,格式规范。(6)优化解题过程,提炼解题思路,拓展解题方法。(三)两条直线的位置关系1.判定两条直线的位置关系(三种:相交、平行、重合)设L1:;L2:;(1)或仅有一个不存在或一个为零一个不存在(2)且或K1,K2均不存在,且(3)且或均不存在,且。例题:已知两直线L1:;L2:当为何值时,L1与L2(1)相交(2)平行(3)重合解:当时,则∴(1)当时,L1:;L2:∴(2)当时,L1:∴(3)当时,∴重合(4)当时,相交。说明:时,与平行或相交且只有有数几个值应先分析。2.两条直线所成的角(夹角)与直线L1到L2的角。夹角:;L1到L2的角:3.点到直线的距离:P()到的距离为;P()到的距离为两条平行线:,则与的距离用心爱心专心122号编辑2(四)对称性问题1.对称分两大类(1)关于点中心对称:点P()关于定点A()中心对称点Q(,)(2)关于直线轴对称:点P()关于直线:的对称点Q()则解出的值2.常用对称的规律:已知点P(),直线(1)关于轴对称的对称点Q();(2)关于轴对称的对称点Q();(3)关于直线的对称点Q();(4)关于直线的对称点Q();(5)关于原点O(0,0)的对称点Q();(6)关于点A()的对称点Q();(7)关于直线的对称点Q();(8)关于直线的对称点Q();(9)关于直线的对称点Q();(10)关于直线的对称点Q();(五)线性规划1.二元一次不等式表示平面区域(1)二元一次不等式在平面直角坐标系中表示直线:一侧所有点组成的平面区域,直线应画成虚线,,表示直线另一侧所有点组成的平面区域画不等式()所表示的平面区域时,应把边界直线画成实线。(2)二元一次不等式组所表示的平面区域是各个不等式表示的平面点集的交集即各个不等式所表示的平面区域的公共部分。快捷判断法:(1)代点检验法(2)直线上半平面为的区域;下半平面为区域2.线性规划(1)对于变量的约束条件,都是关于的一次不等式,称为线性约束条件,是欲达到最值所涉及的变量的解析式,叫做目标函数。当是关于的一次解析式时,叫做线性目标函数。(2)求线性目标函数在约束条件下的最值问题称为线性规划问题,满足线性约束条件的解()称为可行解。由所有解组成的集合叫可行域,使目标函数取得最值的可行解叫最优解。3.求解线性规划问题的步骤是:(1)根据实际问题的约束条件列出不等式;(2)作出可行域,写用心爱心专心122号编辑3出目标函数;(3)确定目标函数的最优位置,从而获得最优解。【典型例题】[例1]已知直线:,试求:(1)点P()关于直线的对称点;(2)直线关于直线的对称直线的方程;(3)直线关于点M(1,2)的对称直线的方程。解:(1)设P()点关于直线的对称点由故点P()关于直线的对称点的坐标为即公式(2)P()为直线上任意一点,它关于直线的对称点为由代入中有化简得,所求直线方程为(3)设P()为直线上任意...