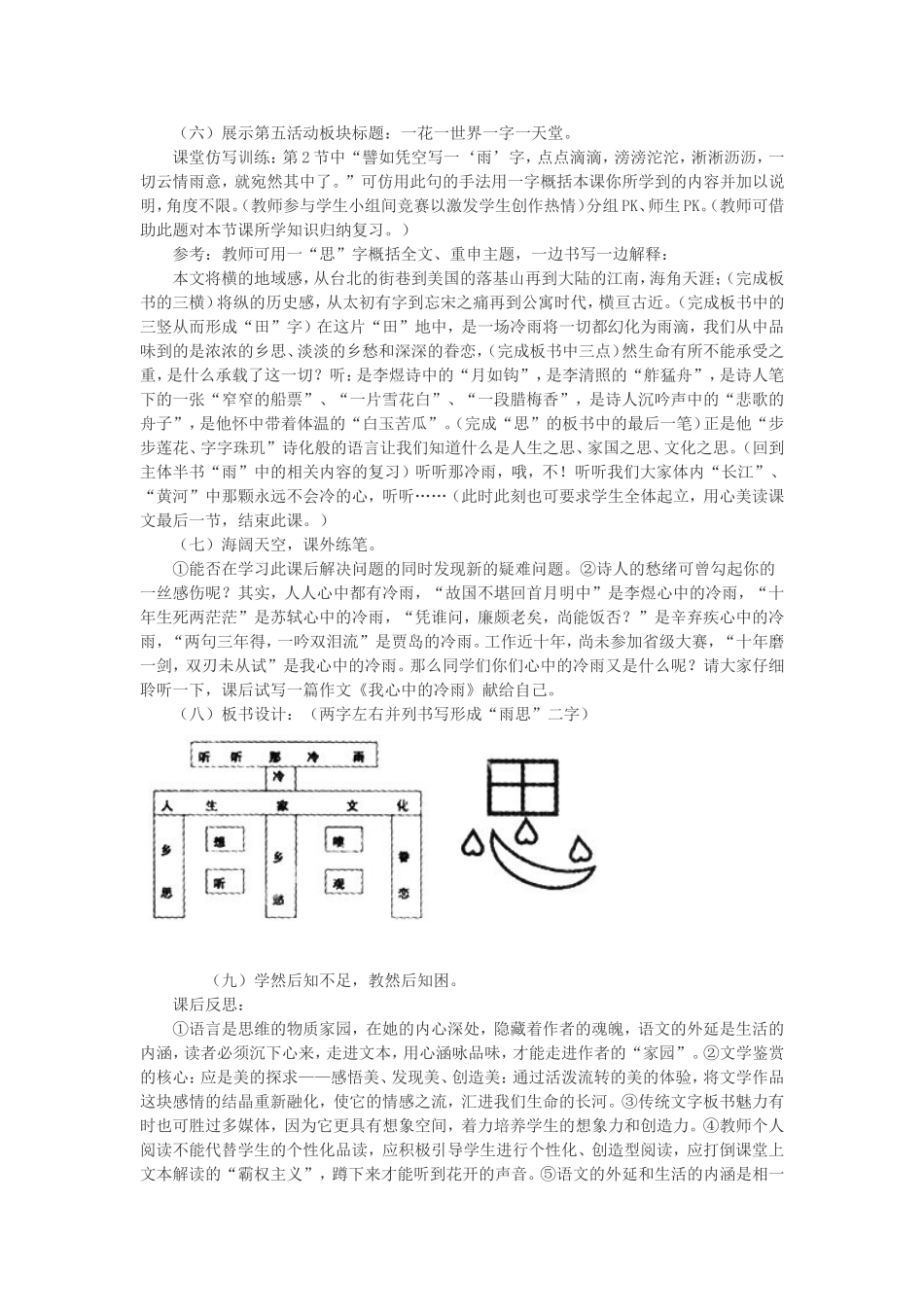

《听听那冷雨》教学设计作者:高军语文教学与研究(综合天地)年10期字数:4360字体:【大中小】文本定位策略:《听听那冷雨》所在单元为苏教版必修二第四专题“慢慢走,欣赏啊”的第一板块“一花一世界”。本课时的重点(也是本单元的重点),是要求学生能够初步学会鉴赏写景状物类散文意境美的方法,学会利用适合自己的方式对文本进行涵咏品读,在今后的学习中能概括提炼鉴赏方法,进行个性化解读、多元化解读,开拓创新阅读空间。目标及攻坚策略知识重点、难点:如何在反复诵读中品味“诗化散文”的情思、意境和语言。(5、10、12节为重点)攻坚方法:①授之以渔。让学生首先学会解题和寻找文脉关键句段,把握情思。②实践出真知。让学生配乐,个人朗读与教师朗读,在比较中总结朗读的一些技巧,通过断句和意象分析来品味意境。让学生在美的情景创设中,运用美读的技巧,在实践中把握情感。③纸上得来终觉浅,可设计一个仿写,观察学生对于文本语言或其他知识的掌握情况,通过师生PK,激发学生斗志,在潜移默化中突破重点。通过读、赏、写多角度品味语言。课时安排:一课时教学过程:(一)导入:在每个人的心中都有一方自己的故乡,故乡之于我们,就如同母亲一样。曾经爱过,就永远不能忘怀。尽管可能会因为岁月的漂泊而变得沧桑,但那曾有的思恋,却永远不会改变,因为它藏在心的深处,时不时的浮上来,温暖我们一生的梦。那么在这种思念中再加上一点雨呢?一点冷冷的雨,又会怎样呢。今天就让我们一起走入余光中的“冷雨”中,寻找那一份久违的感动。(二)展示第一教学板块标题:总体把握,有的放矢。1、作者写了哪些地方和哪些时候的雨,又调动了哪些感觉器官来感受雨的?(利用这两个问题带领学生探索文章的脉络和基本技巧)参考:台北的街巷、美国落基山、大陆的江南;从太初有字到南宋再到公寓时代。因为无论他写到美国、还是台湾,最后他的落脚点总是回到中国,回到大陆的,这就很好的表现了他的那种深深的家国之思。调动了嗅觉、视觉、听觉(第5节开头有一句承上启下局为答题关键“雨不但可嗅,可观,更可以听”,训练学生筛选信息和寻找关键句子的能力。)第1节、第2节可以概括为感觉或“想”(第1节中多次出现,可训练学生的概括能力和整合信息的能力。)同时完成“嗅”、“观”、“听”、“想”的相关板书为下文的教学环节作铺垫。2、同学们你们认为从题目中来看最能反映作者内心情感的是哪一个字?“冷”包含着怎样的含义?明确:此问题难度较大,而且是一个导引性的习题,所以不必在此解决,可带着这个问题过渡到美读文本体会情感这一教学环节,在5、9、11、12节的文本分析体会中寻找答案。“冷”有多层含义:(1)突出在春寒料峭里的雨给人的外在的实在的感受。(2)“冷”,包含着内心的凄凉、凄清、凄楚,“于今在岛上回味,则在凄楚之外,再笼上一层凄迷了”,从意境来说,表现了一种“凄美”的意境。也表现作者人生之思、家国之痛、文化之思。(三)展示第二教学板块标题:知人论世,走近作者。余光中,1928年生于南京,祖籍福建,1950年迁居台湾,之后,就一直在台湾、香港和美国之间辗转漂泊,1974年,他到香港中文大学任教,并于同年写下了《听听那冷雨》,1992年,终于得以回到他思念已久的大陆。余光中热爱中国传统文化,他说“中国,最美最母亲的国度”,他说“我的血系中有一条黄河的支流”,“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”“掉头一去是风吹乌发,回首再来已雪满白头”。“当年离开内地,乃此生最大伤痛。幸好那时我已21岁,故土的回忆,文化的濡染已经深长,所以日后的欧风美雨都不能夺走我的汉唐魂魄。”代表作品:诗歌《白玉苦瓜》、《舟子的悲歌》,散文《望乡的牧神》。(四)展示第三活动板块标题:美读文本,体会情感①给学生提供钢琴曲《秋日私雨》、《眼泪》、《宋家王朝》,让其自由选择,找出5-12节中最能打动读者或最美的语段。各人初读、讨论、总结并交流技巧。(可适当明确,朗读时的表情达意要做到以下几点。)音乐美——快慢、轻重、高低;构图美——带出意境、人物性格及时间的层次感;感情美——丰富的情感,要...