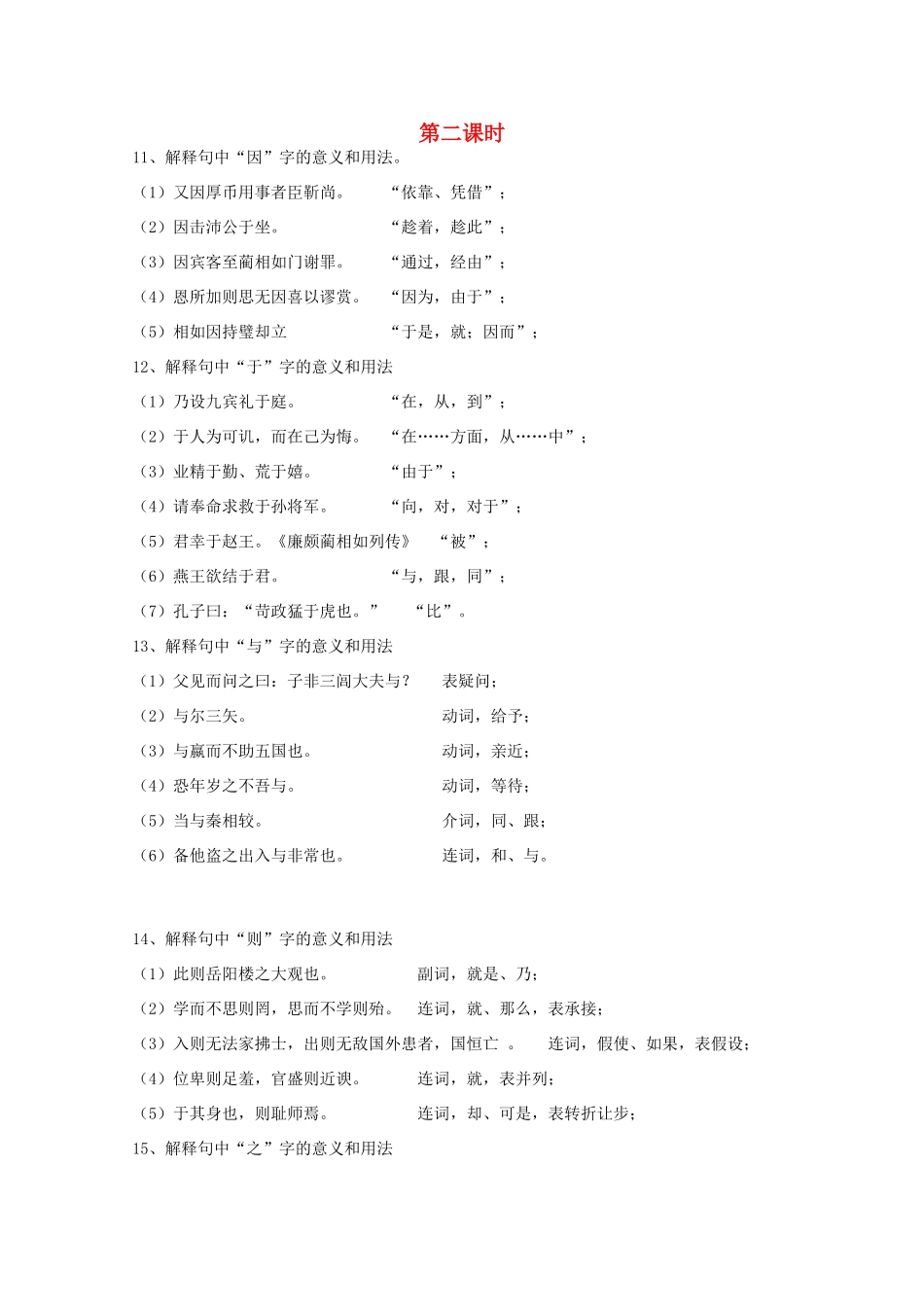

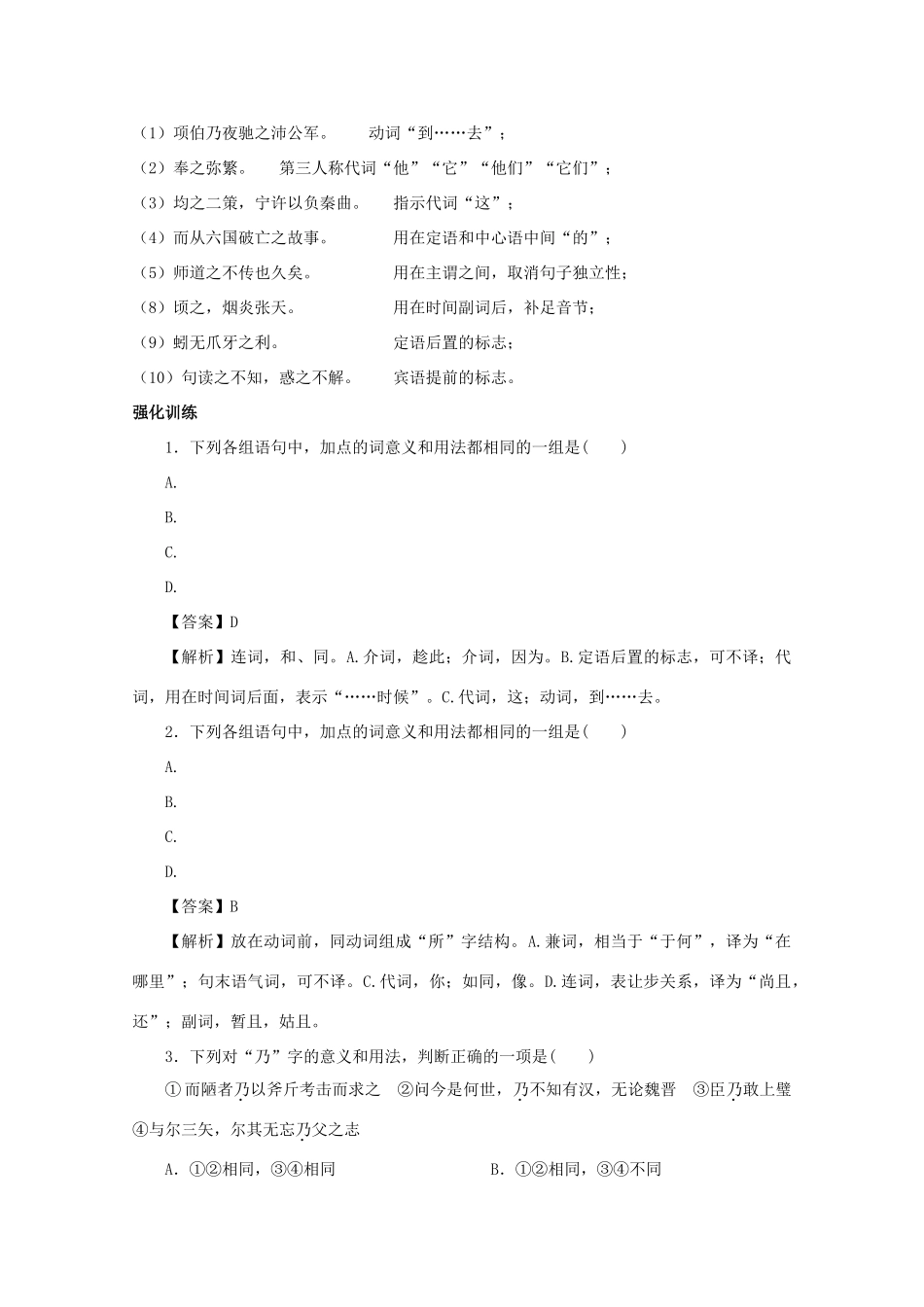

第二课时11、解释句中“因”字的意义和用法。(1)又因厚币用事者臣靳尚。“依靠、凭借”;(2)因击沛公于坐。“趁着,趁此”;(3)因宾客至蔺相如门谢罪。“通过,经由”;(4)恩所加则思无因喜以谬赏。“因为,由于”;(5)相如因持璧却立“于是,就;因而”;12、解释句中“于”字的意义和用法(1)乃设九宾礼于庭。“在,从,到”;(2)于人为可讥,而在己为悔。“在……方面,从……中”;(3)业精于勤、荒于嬉。“由于”;(4)请奉命求救于孙将军。“向,对,对于”;(5)君幸于赵王。《廉颇蔺相如列传》“被”;(6)燕王欲结于君。“与,跟,同”;(7)孔子曰:“苛政猛于虎也。”“比”。13、解释句中“与”字的意义和用法(1)父见而问之曰:子非三闾大夫与?表疑问;(2)与尔三矢。动词,给予;(3)与嬴而不助五国也。动词,亲近;(4)恐年岁之不吾与。动词,等待;(5)当与秦相较。介词,同、跟;(6)备他盗之出入与非常也。连词,和、与。14、解释句中“则”字的意义和用法(1)此则岳阳楼之大观也。副词,就是、乃;(2)学而不思则罔,思而不学则殆。连词,就、那么,表承接;(3)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。连词,假使、如果,表假设;(4)位卑则足羞,官盛则近谀。连词,就,表并列;(5)于其身也,则耻师焉。连词,却、可是,表转折让步;15、解释句中“之”字的意义和用法(1)项伯乃夜驰之沛公军。动词“到……去”;(2)奉之弥繁。第三人称代词“他”“它”“他们”“它们”;(3)均之二策,宁许以负秦曲。指示代词“这”;(4)而从六国破亡之故事。用在定语和中心语中间“的”;(5)师道之不传也久矣。用在主谓之间,取消句子独立性;(8)顷之,烟炎张天。用在时间副词后,补足音节;(9)蚓无爪牙之利。定语后置的标志;(10)句读之不知,惑之不解。宾语提前的标志。强化训练1.下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是()A.B.C.D.【答案】D【解析】连词,和、同。A.介词,趁此;介词,因为。B.定语后置的标志,可不译;代词,用在时间词后面,表示“……时候”。C.代词,这;动词,到……去。2.下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是()A.B.C.D.【答案】B【解析】放在动词前,同动词组成“所”字结构。A.兼词,相当于“于何”,译为“在哪里”;句末语气词,可不译。C.代词,你;如同,像。D.连词,表让步关系,译为“尚且,还”;副词,暂且,姑且。3.下列对“乃”字的意义和用法,判断正确的一项是()①而陋者乃以斧斤考击而求之②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋③臣乃敢上璧④与尔三矢,尔其无忘乃父之志A.①②相同,③④相同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④不同D.①②不同,③④相同【答案】B【解析】①②中“乃”均为副词,可译为“却”“竟(然)”;③可译为“才”;④用作第二人称,常作定语,译为“你的”。4.对下列句子中加点词语的意义和用法,判断正确的一项是()①而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎③秦王竟酒,终不能加胜于赵④冰,水为之,而寒于水A.①②相同,③④不同B.①②不同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同【答案】B【解析】①代词,我、自己;②副词,大概;③介词,引出对象;④介词,表比较,可译为“比”。5.下列句子中加点的词与例句中加点的词意义和用法相同的一项是()例句:幽独处乎山中A.布衣之交尚不相欺,况大国乎B.浩浩乎如冯虚御风C.相与枕藉乎舟中D.其闻道也固先乎吾【答案】C【解析】介词,相当于“于”,译为“在”。A.表示反问语气,相当于“吗”“呢”。D.助词,用于形容词或副词之后,译为“……的样子”。D.介词,“比”。6.下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是()A.B.C.D.【答案】C【解析】A.表递进的连词,并且、而且;表修饰的连词,可不译。B.副词,表祈使语气,一定;代词,它的。C.两个“以”均表目的,来。D.副词,“就”;副词,表承接,“才”。7.下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是()A.B.C.D.【答案】B【解析】代...