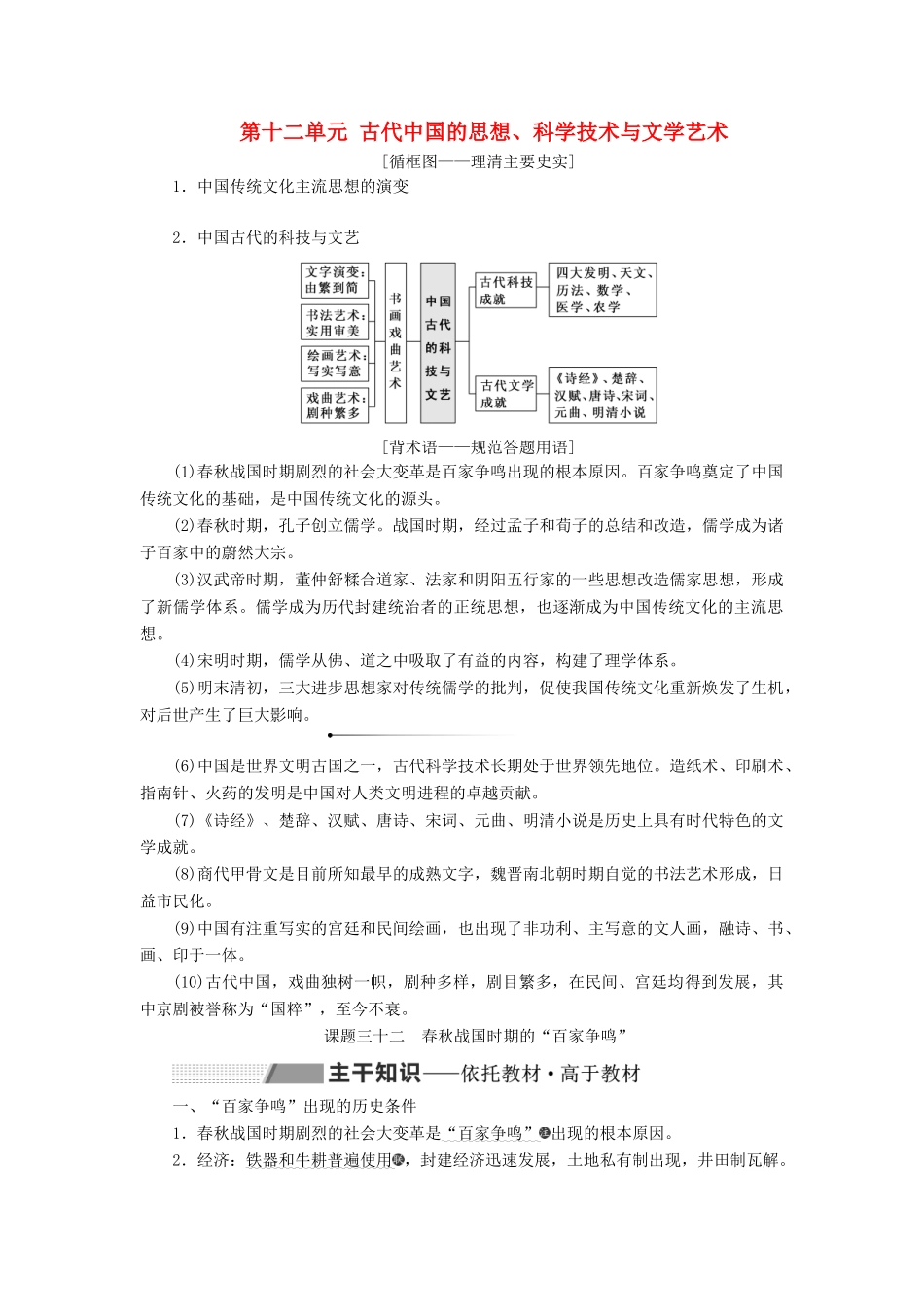

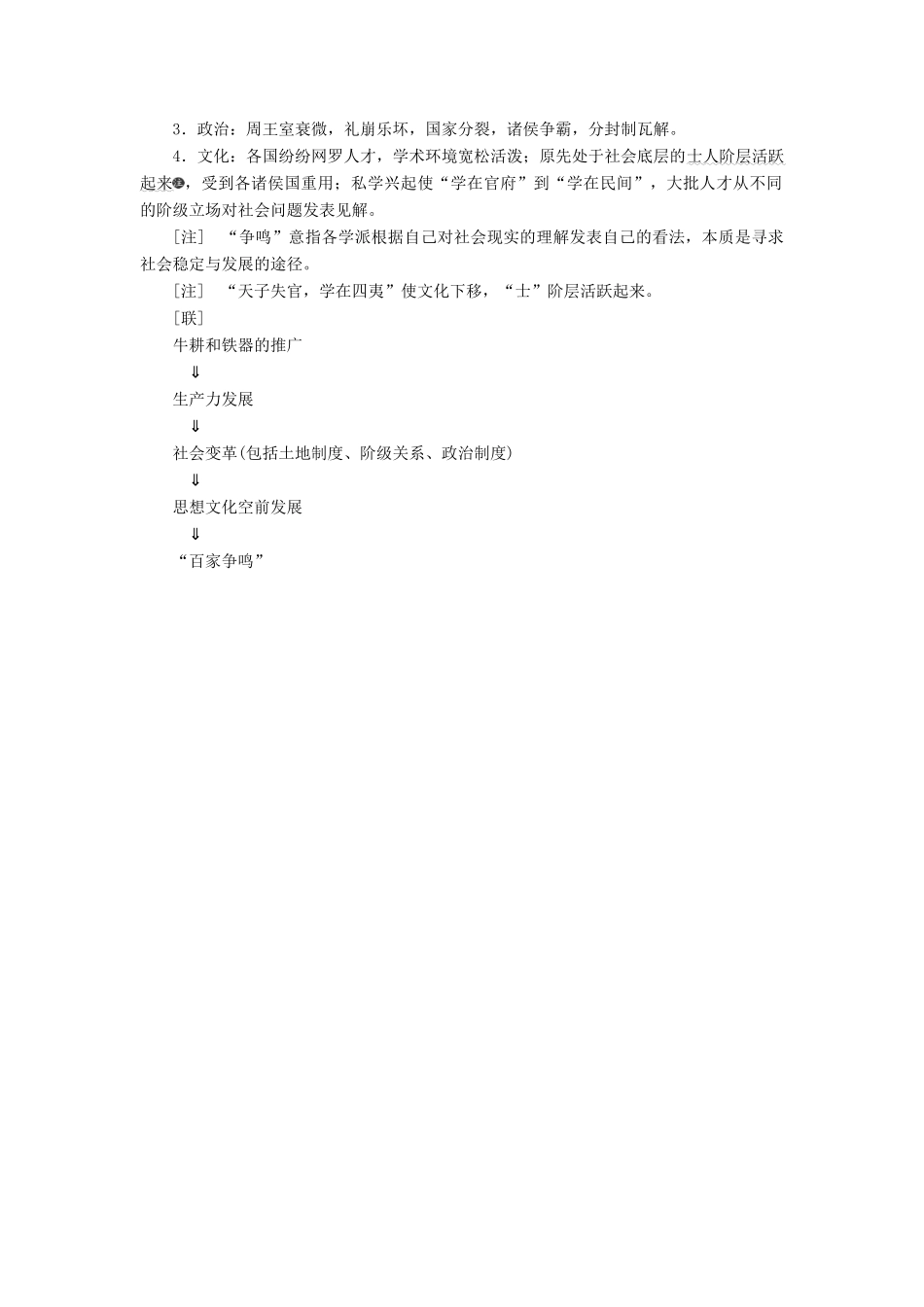

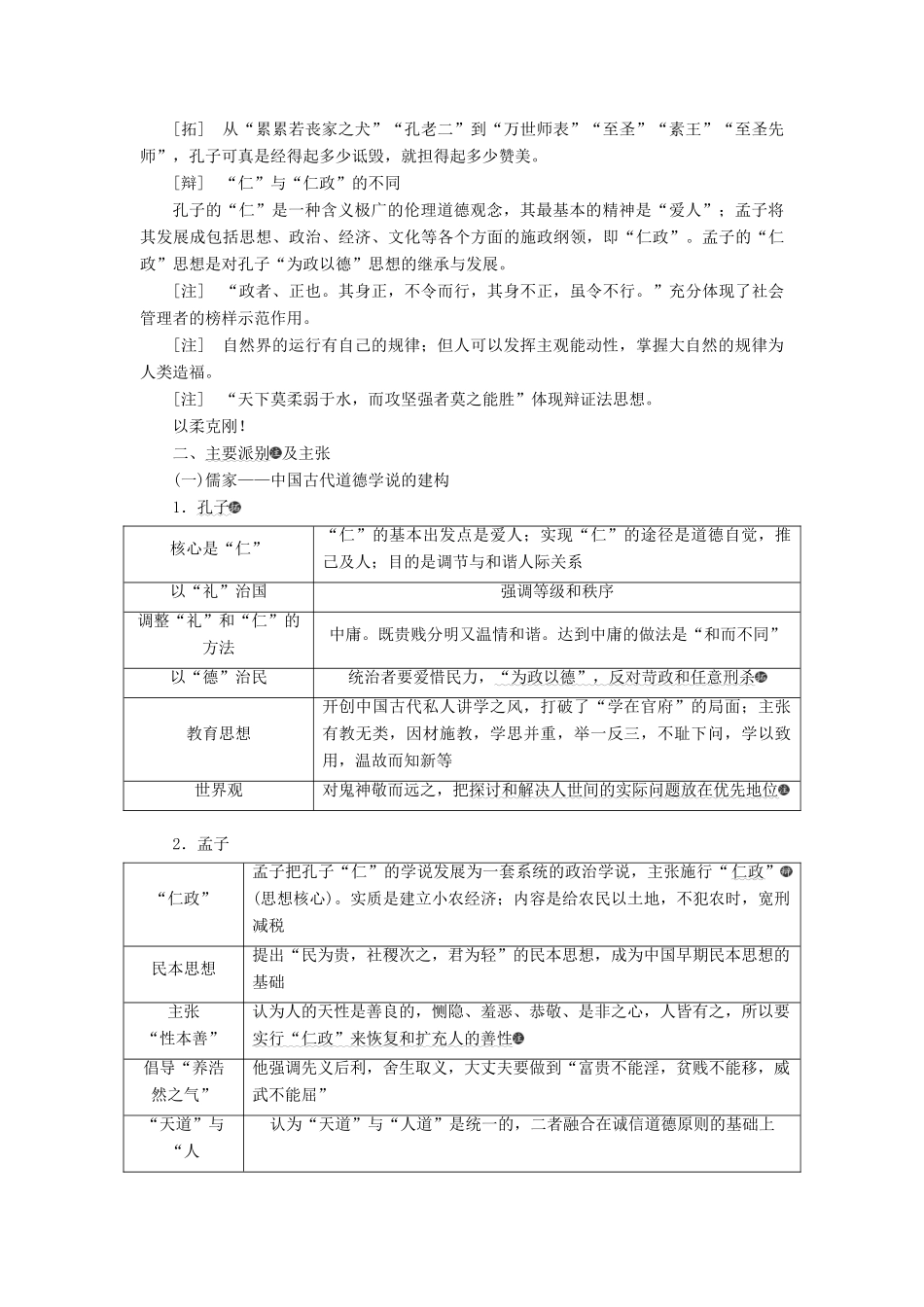

第十二单元古代中国的思想、科学技术与文学艺术[循框图——理清主要史实]1.中国传统文化主流思想的演变2.中国古代的科技与文艺[背术语——规范答题用语](1)春秋战国时期剧烈的社会大变革是百家争鸣出现的根本原因。百家争鸣奠定了中国传统文化的基础,是中国传统文化的源头。(2)春秋时期,孔子创立儒学。战国时期,经过孟子和荀子的总结和改造,儒学成为诸子百家中的蔚然大宗。(3)汉武帝时期,董仲舒糅合道家、法家和阴阳五行家的一些思想改造儒家思想,形成了新儒学体系。儒学成为历代封建统治者的正统思想,也逐渐成为中国传统文化的主流思想。(4)宋明时期,儒学从佛、道之中吸取了有益的内容,构建了理学体系。(5)明末清初,三大进步思想家对传统儒学的批判,促使我国传统文化重新焕发了生机,对后世产生了巨大影响。(6)中国是世界文明古国之一,古代科学技术长期处于世界领先地位。造纸术、印刷术、指南针、火药的发明是中国对人类文明进程的卓越贡献。(7)《诗经》、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说是历史上具有时代特色的文学成就。(8)商代甲骨文是目前所知最早的成熟文字,魏晋南北朝时期自觉的书法艺术形成,日益市民化。(9)中国有注重写实的宫廷和民间绘画,也出现了非功利、主写意的文人画,融诗、书、画、印于一体。(10)古代中国,戏曲独树一帜,剧种多样,剧目繁多,在民间、宫廷均得到发展,其中京剧被誉称为“国粹”,至今不衰。课题三十二春秋战国时期的“百家争鸣”一、“百家争鸣”出现的历史条件1.春秋战国时期剧烈的社会大变革是“百家争鸣”出现的根本原因。2.经济:铁器和牛耕普遍使用,封建经济迅速发展,土地私有制出现,井田制瓦解。3.政治:周王室衰微,礼崩乐坏,国家分裂,诸侯争霸,分封制瓦解。4.文化:各国纷纷网罗人才,学术环境宽松活泼;原先处于社会底层的士人阶层活跃起来,受到各诸侯国重用;私学兴起使“学在官府”到“学在民间”,大批人才从不同的阶级立场对社会问题发表见解。[注]“争鸣”意指各学派根据自己对社会现实的理解发表自己的看法,本质是寻求社会稳定与发展的途径。[注]“天子失官,学在四夷”使文化下移,“士”阶层活跃起来。[联]牛耕和铁器的推广⇓生产力发展⇓社会变革(包括土地制度、阶级关系、政治制度)⇓思想文化空前发展⇓“百家争鸣”[拓]从“累累若丧家之犬”“孔老二”到“万世师表”“至圣”“素王”“至圣先师”,孔子可真是经得起多少诋毁,就担得起多少赞美。[辩]“仁”与“仁政”的不同孔子的“仁”是一种含义极广的伦理道德观念,其最基本的精神是“爱人”;孟子将其发展成包括思想、政治、经济、文化等各个方面的施政纲领,即“仁政”。孟子的“仁政”思想是对孔子“为政以德”思想的继承与发展。[注]“政者、正也。其身正,不令而行,其身不正,虽令不行。”充分体现了社会管理者的榜样示范作用。[注]自然界的运行有自己的规律;但人可以发挥主观能动性,掌握大自然的规律为人类造福。[注]“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”体现辩证法思想。以柔克刚!二、主要派别及主张(一)儒家——中国古代道德学说的建构1.孔子核心是“仁”“仁”的基本出发点是爱人;实现“仁”的途径是道德自觉,推己及人;目的是调节与和谐人际关系以“礼”治国强调等级和秩序调整“礼”和“仁”的方法中庸。既贵贱分明又温情和谐。达到中庸的做法是“和而不同”以“德”治民统治者要爱惜民力,“为政以德”,反对苛政和任意刑杀教育思想开创中国古代私人讲学之风,打破了“学在官府”的局面;主张有教无类,因材施教,学思并重,举一反三,不耻下问,学以致用,温故而知新等世界观对鬼神敬而远之,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先地位2.孟子“仁政”孟子把孔子“仁”的学说发展为一套系统的政治学说,主张施行“仁政”(思想核心)。实质是建立小农经济;内容是给农民以土地,不犯农时,宽刑减税民本思想提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,成为中国早期民本思想的基础主张“性本善”认为人的天性是善良的,恻隐、羞恶、恭敬、是非之心,人皆有之,所以要实行“仁政”来恢复和扩充人的善性倡导...