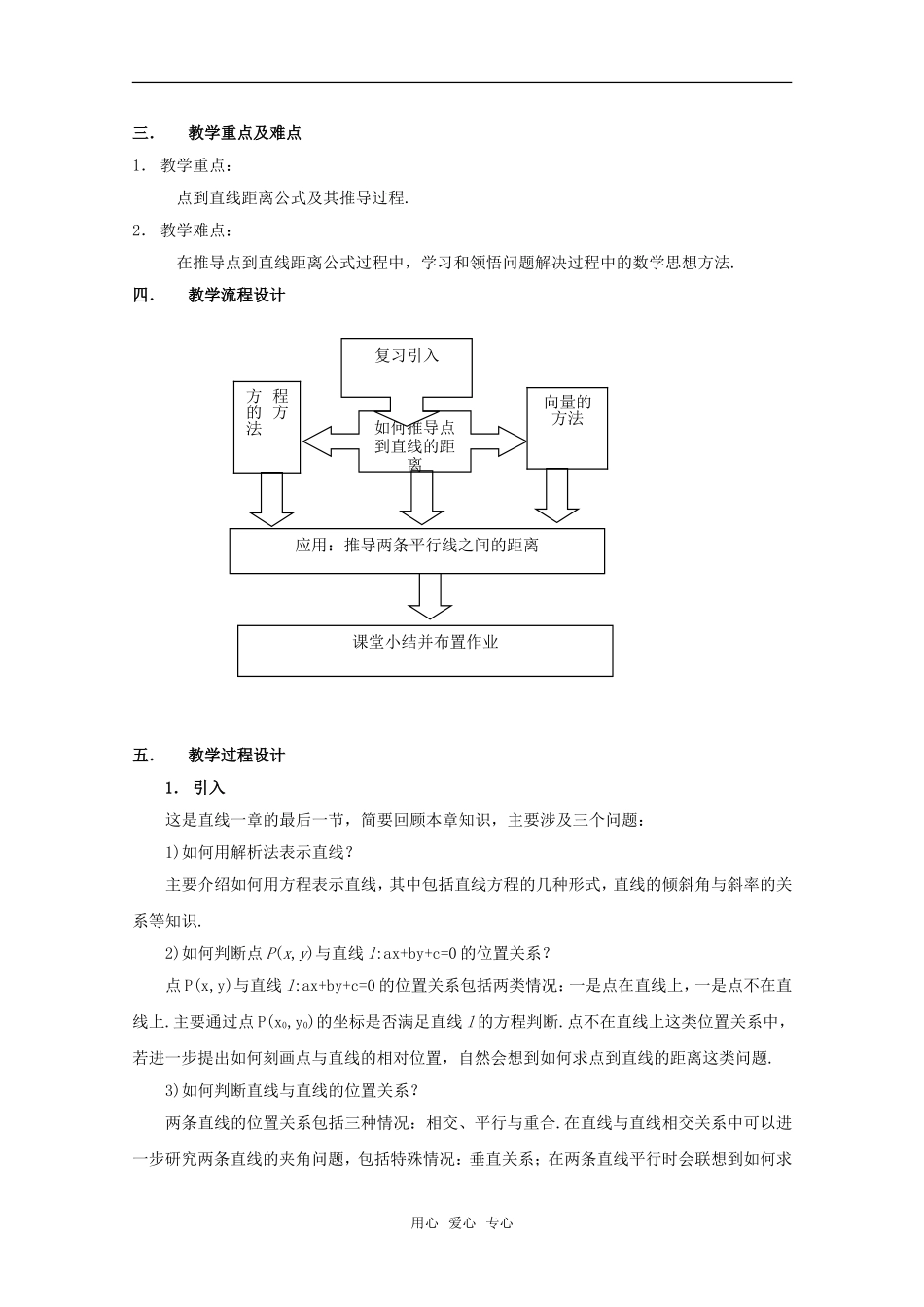

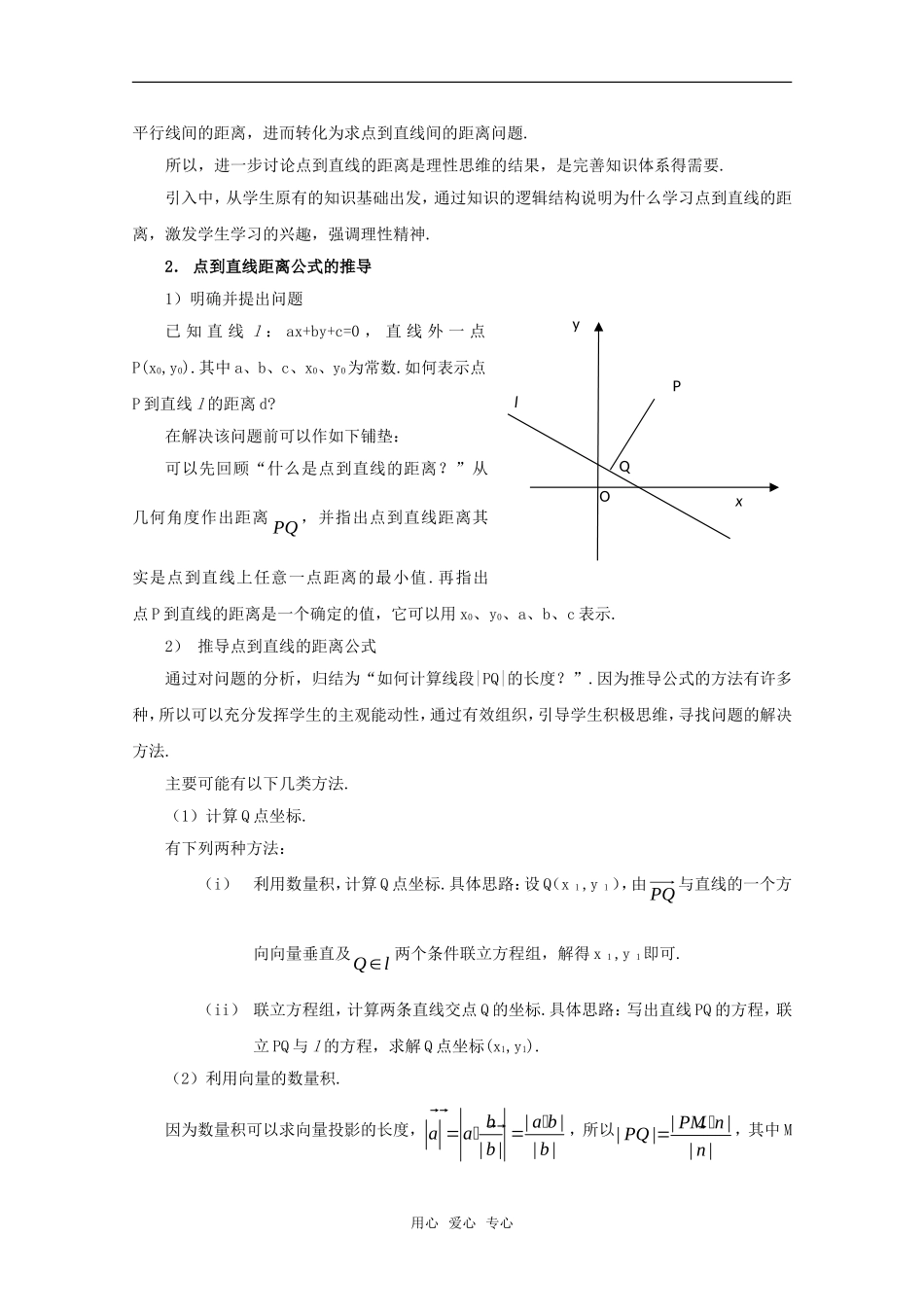

11.4点到直线的距离一.教学内容分析“点到直线的距离”是“坐标平面上的直线”一章的最后一节内容.作为直线方程和向量方法的应用,教材中,点P(x0,y0)到直线l:Ax+By+C=0的距离公式的推导经过了以下过程:(1)作出距离PQ,(2)利用向量的数量积,根据||||||PQnPQn��,利用Q点在直线l上,求出PQ,得到公式0022||axbycdab.在推导过程中,有两个要点:一是应用数量积的几何意义计算两点之间的距离;二是应用“若点在直线上,则点的坐标满足直线方程”进行整体代换.应用向量的方法,运算比较简捷,在此体现了向量方法的优势.然而,解析几何的核心思想,是通过用方程表示曲线,通过研究方程的解的情况反映曲线的几何性质,所以面对“如何求点P(x0,y0)到直线l:Ax+By+C=0的距离”这个问题,一个基本的解题思路是:写出直线PQ的方程,求出直线PQ与直线l的交点Q的坐标,最后求出|PQ|的长度.其中,解方程组,求Q点坐标是关键,有行列式知识做铺垫,这个问题应该可以迎刃而解.教材放弃这个方法,体现了教材编写者突出向量应用的思路.但向量法显得技巧性强,需要较高的数学思维能力.在选择向量的过程中,有些问题如“为什么选择向量?用向量可以算出结果吗?”等,在教学时往往一时难以清楚回答.另外,在有行列式知识背景的前提下,解方程已经变得机械而且简单,所以放弃方程,与学生的认知基础有一定的差距.但是,作为教材,也不可能就同一个问题罗列两种解法,这是一种两难的选择.这也给教师的教学设计造成了困惑,是突出方程思想,还是突出向量思想?如何处理?如何选择?才能既符合学生认知特点,又能体现新教材的特点.二.教学目标设计1.通过学习,学会推导点到直线的距离公式并掌握点到直线的距离公式.2.通过对点到直线之间公式推导方法的分析、比较与体验,领悟公式推导过程中的数学思想和思维方法,培养分析问题和解决问题的能力.3.通过对点到直线之间的距离、平行线之间距离的探究,培养理性思维能力.经历问题解决过程,体验合作精神.用心爱心专心三.教学重点及难点1.教学重点:点到直线距离公式及其推导过程.2.教学难点:在推导点到直线距离公式过程中,学习和领悟问题解决过程中的数学思想方法.四.教学流程设计五.教学过程设计1.引入这是直线一章的最后一节,简要回顾本章知识,主要涉及三个问题:1)如何用解析法表示直线?主要介绍如何用方程表示直线,其中包括直线方程的几种形式,直线的倾斜角与斜率的关系等知识.2)如何判断点P(x,y)与直线l:ax+by+c=0的位置关系?点P(x,y)与直线l:ax+by+c=0的位置关系包括两类情况:一是点在直线上,一是点不在直线上.主要通过点P(x0,y0)的坐标是否满足直线l的方程判断.点不在直线上这类位置关系中,若进一步提出如何刻画点与直线的相对位置,自然会想到如何求点到直线的距离这类问题.3)如何判断直线与直线的位置关系?两条直线的位置关系包括三种情况:相交、平行与重合.在直线与直线相交关系中可以进一步研究两条直线的夹角问题,包括特殊情况:垂直关系;在两条直线平行时会联想到如何求用心爱心专心课堂小结并布置作业应用:推导两条平行线之间的距离方程的方法如何推导点到直线的距离向量的方法复习引入平行线间的距离,进而转化为求点到直线间的距离问题.所以,进一步讨论点到直线的距离是理性思维的结果,是完善知识体系得需要.引入中,从学生原有的知识基础出发,通过知识的逻辑结构说明为什么学习点到直线的距离,激发学生学习的兴趣,强调理性精神.2.点到直线距离公式的推导1)明确并提出问题已知直线l:ax+by+c=0,直线外一点P(x0,y0).其中a、b、c、x0、y0为常数.如何表示点P到直线l的距离d?在解决该问题前可以作如下铺垫:可以先回顾“什么是点到直线的距离?”从几何角度作出距离PQ,并指出点到直线距离其实是点到直线上任意一点距离的最小值.再指出点P到直线的距离是一个确定的值,它可以用x0、y0、a、b、c表示.2)推导点到直线的距离公式通过对问题的分析,归结为“如何计算线段|PQ|的长度?”.因为推导公式的方法有许多种,所以可以充分发挥学生的主观能动性,通过有效组织,引导学生积极思维,...