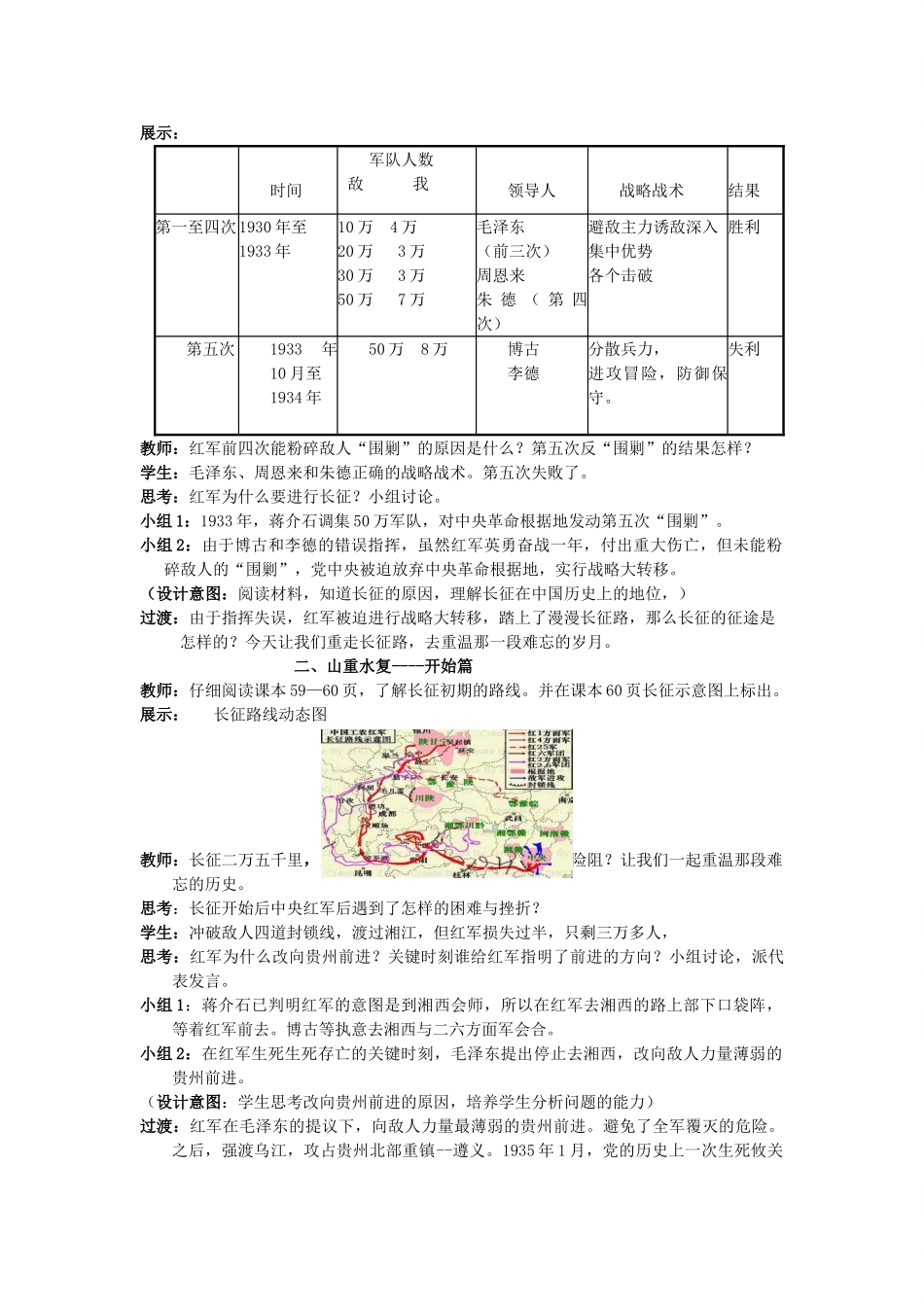

第13课红军不怕远征难一、教材内容分析本课主要讲述党中央和中央红军的战略转移,即举世闻名的二万五千里长征。中国工农红军历经千难万险经受住了种种考验,最终取得长征的伟大胜利。长征的胜利粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安,为新民主义革命的最终胜利奠定了基础。所以本课在教材中占有重要位置。二、课程标准讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神。知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位。三、教学目标知识与能力:使学生掌握红军长征的路线、遵义会议及其伟大意义。过程与方法:引导学生探究红军被迫实行战略转移和红军取得长征胜利的原因,培养学生分析问题的能力。结合阅读长征示意图,培养学生读图、填图的能力。情感态度价值观:引导学生学习红军战胜艰难困苦、勇往直前的革命英雄主义,培养学生热爱中国共产党、热爱人民军队、热爱祖国的感情,珍惜今天的幸福生活。四、教学重点、难点重点:长征的原因、经过、胜利的原因及意义;遵义会议的历史意义难点:遵义会议在中国革命史上的地位。五、教学过程(一)创设情境,导入新课展示:电视剧《长征》第一集片头视频教师:1934年,有一群共产党人为了改变国家与民族的命运,带领着一支队伍穿越千难万险、用血肉之躯走出了一条光辉之路,走向一个崭新的中国,这支队伍名叫中国工农红军,这条光辉之路名叫长征。七十多年后的今天,当长征已如往事般渐行渐远,而长征留给我们的精神财富却历久弥新。今天让我们一起走进长征,去寻找那一段令人难忘的岁月。(设计意图:《长征》第一集片头是诗与画的完美结合,展现了红军长征的艰难,激发学生情感,导入本课)(二)教师引领,合作探究一、绝路逢生---原因篇展示:材料一1929年—1933年农村革命根据地示意图材料二:1931年,九一八事变爆发,日本侵占中国东北,进而向华北进逼,中国主权和领土不断沦丧。但以蒋介石为首的国民党政府坚持“攘外必先安内”的政策,对日本侵略者步步退让,集中力量围剿红军。教师:井冈山革命根据地建立以后,共产党人在全国建立了10多个革命根据地,其中最大的一块是中央革命根据地,随着革命根据地的壮大,国民党反动派惊恐不安。从1930年开始,蒋介石就调集重兵连续对中央革命根据地进行“围剿”。展示:时间军队人数敌我领导人战略战术结果第一至四次1930年至1933年10万4万20万3万30万3万50万7万毛泽东(前三次)周恩来朱德(第四次)避敌主力诱敌深入集中优势各个击破胜利第五次1933年10月至1934年50万8万博古李德分散兵力,进攻冒险,防御保守。失利教师:红军前四次能粉碎敌人“围剿”的原因是什么?第五次反“围剿”的结果怎样?学生:毛泽东、周恩来和朱德正确的战略战术。第五次失败了。思考:红军为什么要进行长征?小组讨论。小组1:1933年,蒋介石调集50万军队,对中央革命根据地发动第五次“围剿”。小组2:由于博古和李德的错误指挥,虽然红军英勇奋战一年,付出重大伤亡,但未能粉碎敌人的“围剿”,党中央被迫放弃中央革命根据地,实行战略大转移。(设计意图:阅读材料,知道长征的原因,理解长征在中国历史上的地位,)过渡:由于指挥失误,红军被迫进行战略大转移,踏上了漫漫长征路,那么长征的征途是怎样的?今天让我们重走长征路,去重温那一段难忘的岁月。二、山重水复----开始篇教师:仔细阅读课本59—60页,了解长征初期的路线。并在课本60页长征示意图上标出。展示:长征路线动态图教师:长征二万五千里,历经11个省,长征经历了哪些艰难险阻?让我们一起重温那段难忘的历史。思考:长征开始后中央红军后遇到了怎样的困难与挫折?学生:冲破敌人四道封锁线,渡过湘江,但红军损失过半,只剩三万多人,思考:红军为什么改向贵州前进?关键时刻谁给红军指明了前进的方向?小组讨论,派代表发言。小组1:蒋介石已判明红军的意图是到湘西会师,所以在红军去湘西的路上部下口袋阵,等着红军前去。博古等执意去湘西与二六方面军会合。小组2:在红军生死生死存亡的关键时刻,毛泽东提出停止去湘西,改向敌人力量薄弱的贵州前进。(设计意图:学生思考改...