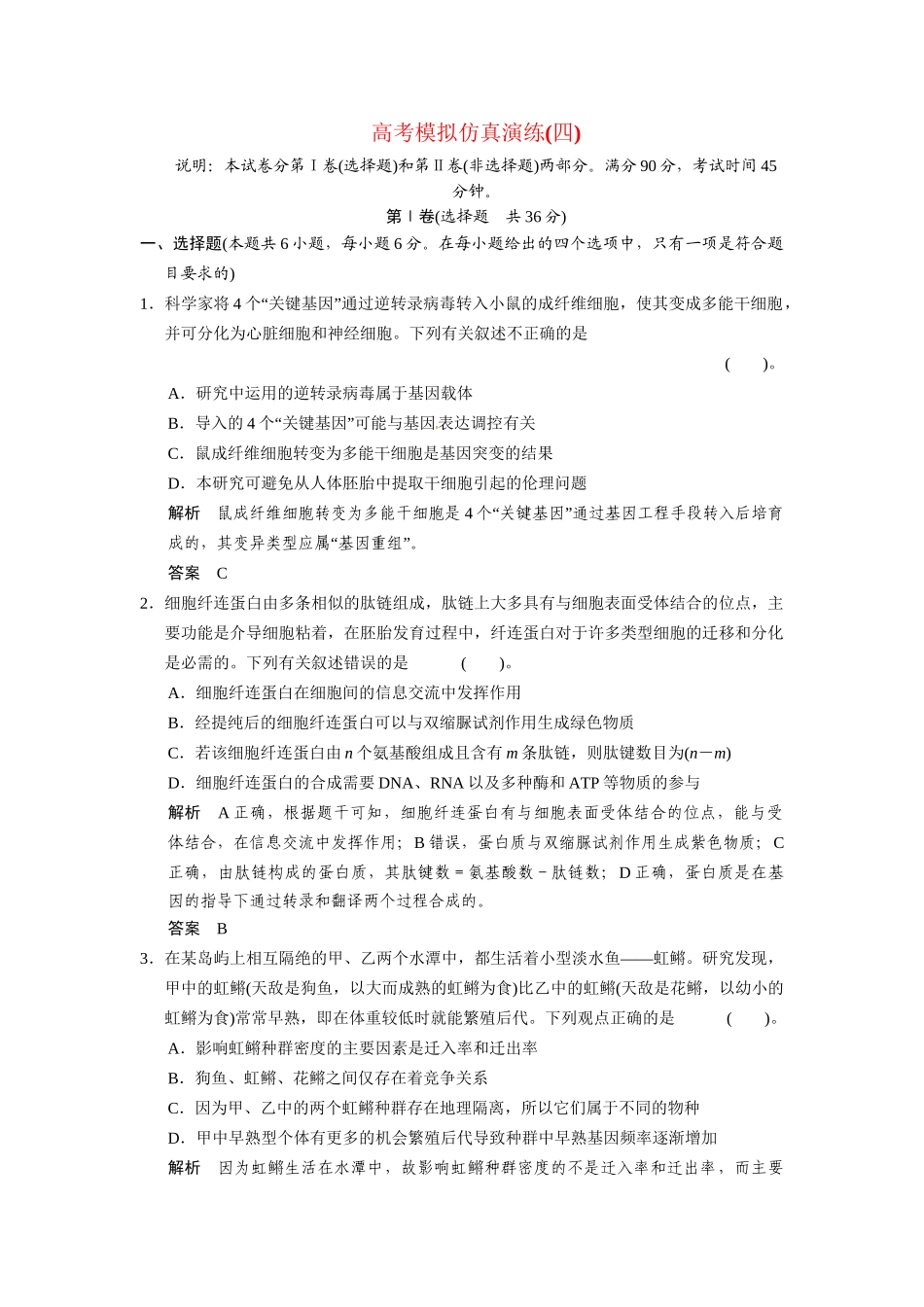

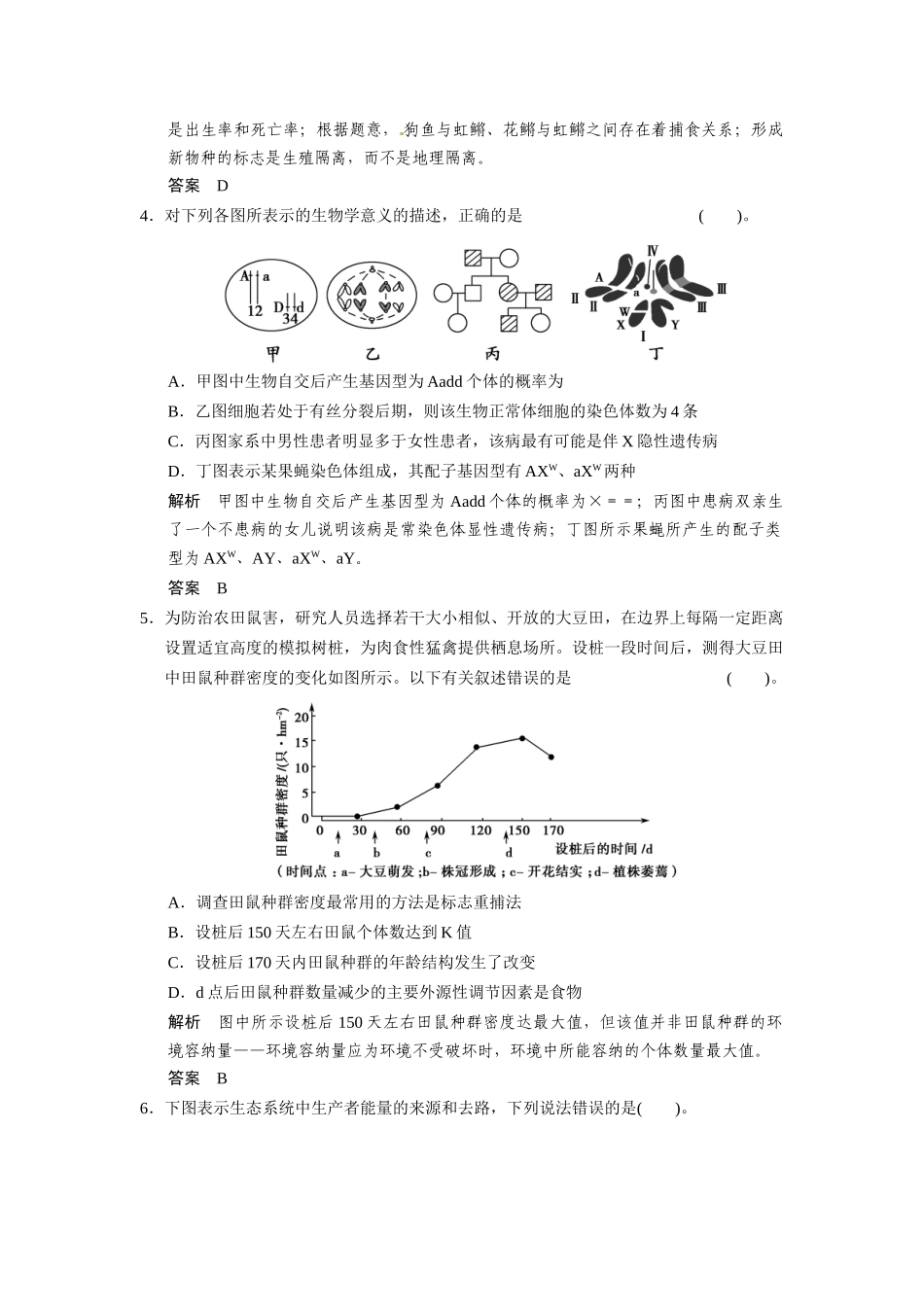

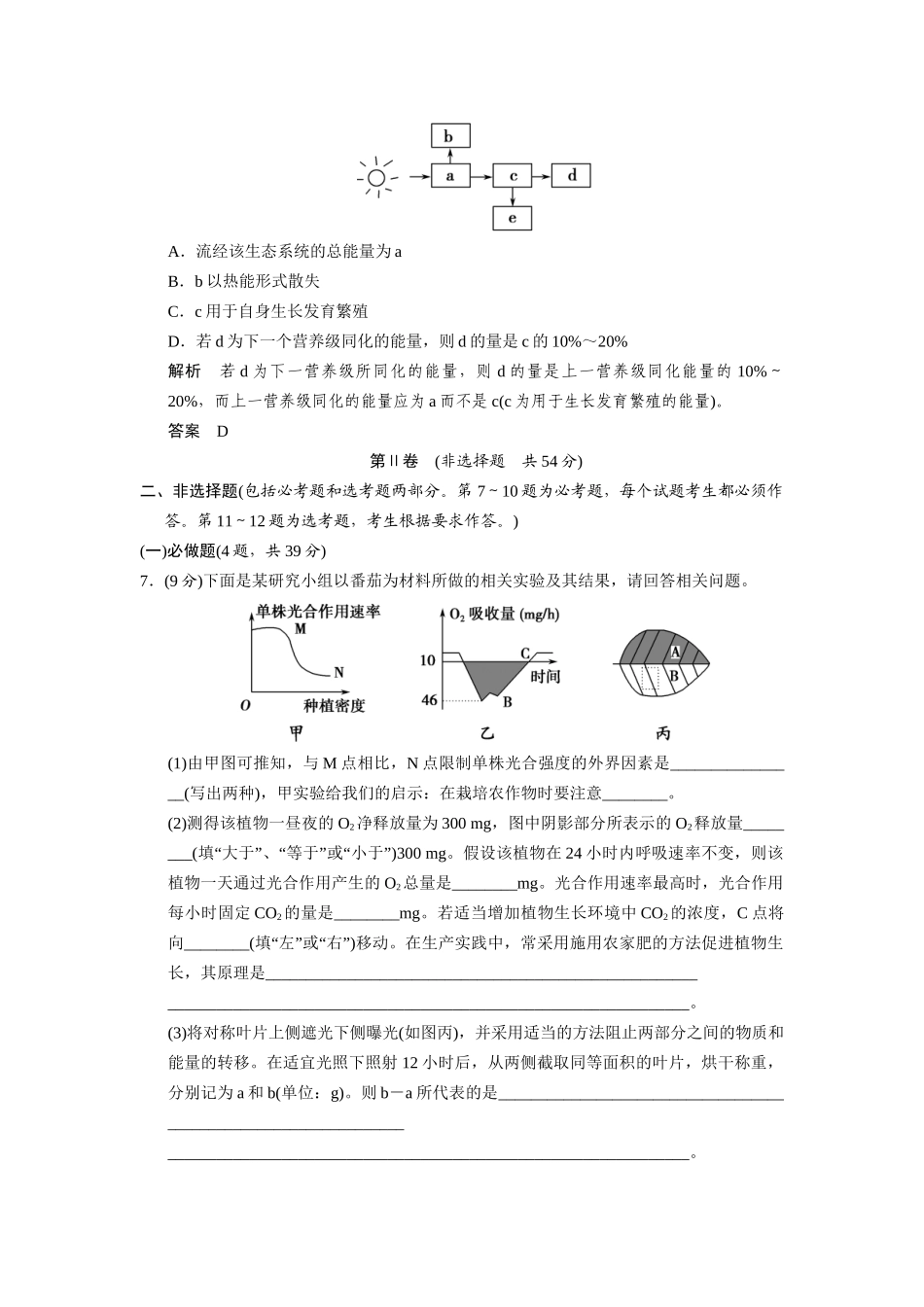

高考模拟仿真演练(四)说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分90分,考试时间45分钟。第Ⅰ卷(选择题共36分)一、选择题(本题共6小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.科学家将4个“关键基因”通过逆转录病毒转入小鼠的成纤维细胞,使其变成多能干细胞,并可分化为心脏细胞和神经细胞。下列有关叙述不正确的是()。A.研究中运用的逆转录病毒属于基因载体B.导入的4个“关键基因”可能与基因表达调控有关C.鼠成纤维细胞转变为多能干细胞是基因突变的结果D.本研究可避免从人体胚胎中提取干细胞引起的伦理问题解析鼠成纤维细胞转变为多能干细胞是4个“关键基因”通过基因工程手段转入后培育成的,其变异类型应属“基因重组”。答案C2.细胞纤连蛋白由多条相似的肽链组成,肽链上大多具有与细胞表面受体结合的位点,主要功能是介导细胞粘着,在胚胎发育过程中,纤连蛋白对于许多类型细胞的迁移和分化是必需的。下列有关叙述错误的是()。A.细胞纤连蛋白在细胞间的信息交流中发挥作用B.经提纯后的细胞纤连蛋白可以与双缩脲试剂作用生成绿色物质C.若该细胞纤连蛋白由n个氨基酸组成且含有m条肽链,则肽键数目为(n-m)D.细胞纤连蛋白的合成需要DNA、RNA以及多种酶和ATP等物质的参与解析A正确,根据题干可知,细胞纤连蛋白有与细胞表面受体结合的位点,能与受体结合,在信息交流中发挥作用;B错误,蛋白质与双缩脲试剂作用生成紫色物质;C正确,由肽链构成的蛋白质,其肽键数=氨基酸数-肽链数;D正确,蛋白质是在基因的指导下通过转录和翻译两个过程合成的。答案B3——.在某岛屿上相互隔绝的甲、乙两个水潭中,都生活着小型淡水鱼虹鳉。研究发现,甲中的虹鳉(天敌是狗鱼,以大而成熟的虹鳉为食)比乙中的虹鳉(天敌是花鳉,以幼小的虹鳉为食)常常早熟,即在体重较低时就能繁殖后代。下列观点正确的是()。A.影响虹鳉种群密度的主要因素是迁入率和迁出率B.狗鱼、虹鳉、花鳉之间仅存在着竞争关系C.因为甲、乙中的两个虹鳉种群存在地理隔离,所以它们属于不同的物种D.甲中早熟型个体有更多的机会繁殖后代导致种群中早熟基因频率逐渐增加解析因为虹鳉生活在水潭中,故影响虹鳉种群密度的不是迁入率和迁出率,而主要是出生率和死亡率;根据题意,狗鱼与虹鳉、花鳉与虹鳉之间存在着捕食关系;形成新物种的标志是生殖隔离,而不是地理隔离。答案D4.对下列各图所表示的生物学意义的描述,正确的是()。A.甲图中生物自交后产生基因型为Aadd个体的概率为B.乙图细胞若处于有丝分裂后期,则该生物正常体细胞的染色体数为4条C.丙图家系中男性患者明显多于女性患者,该病最有可能是伴X隐性遗传病D.丁图表示某果蝇染色体组成,其配子基因型有AXW、aXW两种解析甲图中生物自交后产生基因型为Aadd个体的概率为×==;丙图中患病双亲生了一个不患病的女儿说明该病是常染色体显性遗传病;丁图所示果蝇所产生的配子类型为AXW、AY、aXW、aY。答案B5.为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。以下有关叙述错误的是()。A.调查田鼠种群密度最常用的方法是标志重捕法B.设桩后150天左右田鼠个体数达到K值C.设桩后170天内田鼠种群的年龄结构发生了改变D.d点后田鼠种群数量减少的主要外源性调节因素是食物解析图中所示设桩后150天左右田鼠种群密度达最大值,但该值并非田鼠种群的环境容纳量——环境容纳量应为环境不受破坏时,环境中所能容纳的个体数量最大值。答案B6.下图表示生态系统中生产者能量的来源和去路,下列说法错误的是()。A.流经该生态系统的总能量为aB.b以热能形式散失C.c用于自身生长发育繁殖D.若d为下一个营养级同化的能量,则d的量是c的10%~20%解析若d为下一营养级所同化的能量,则d的量是上一营养级同化能量的10%~20%,而上一营养级同化的能量应为a而不是c(c为用于生长发育繁殖的能量)。答案D第Ⅱ卷(非选择题共54分)二、非选择题(包括必考题和选考题两部分。第7~10...