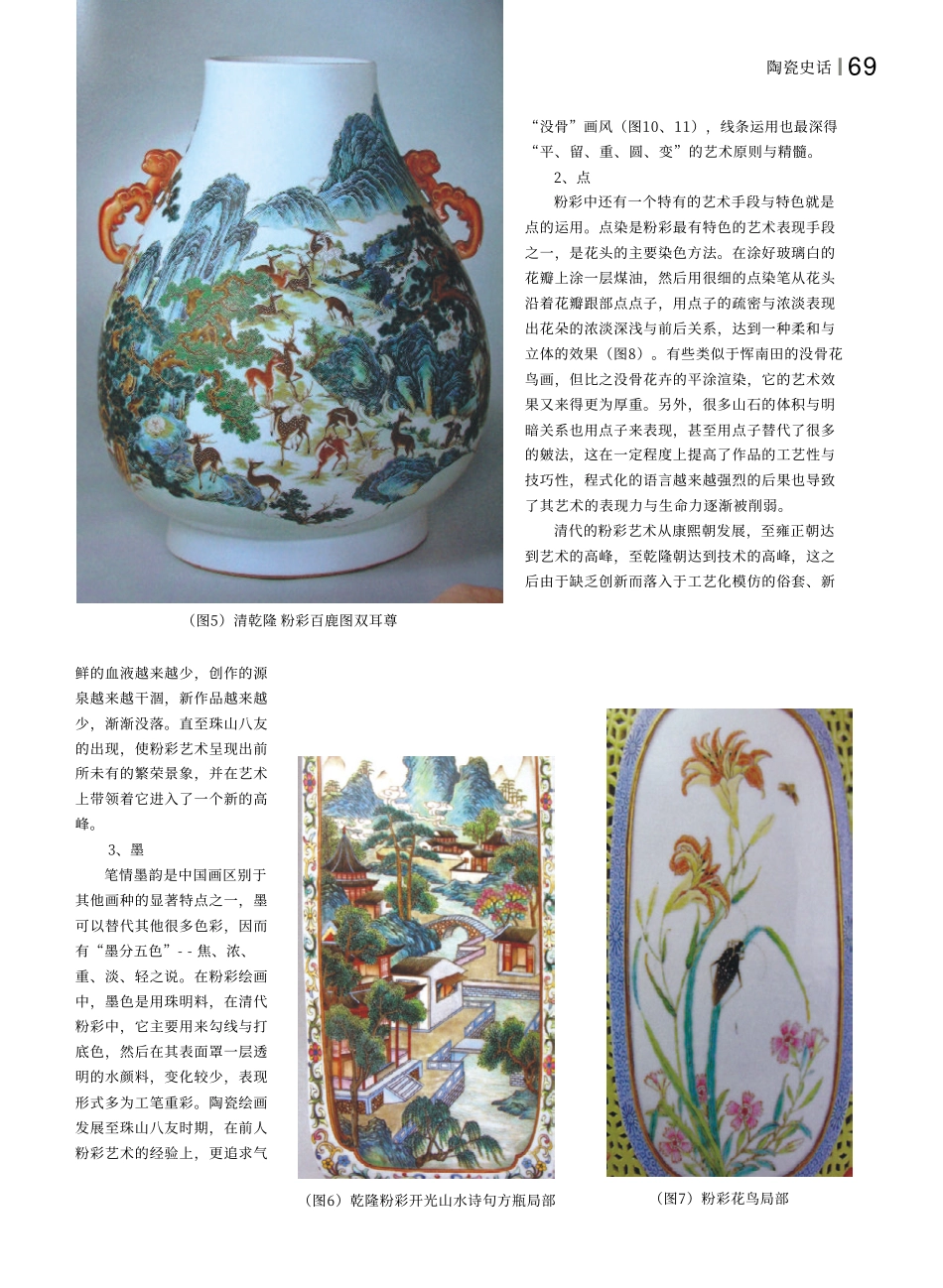

论传统粉彩的艺术特色粉彩是始于清代的景德镇四大名瓷之一,至今已有三百多年的历史。它是在康熙古彩的绘画基础上,吸取珐琅彩的制作工艺而形成的釉上彩瓷装饰艺术。有“始于康熙、精于雍正、盛于乾隆”之说。清陈浏在《陶雅》中曾赞粉彩是:“前无古人,后无来者,鲜娇夺目,工致殊常”。1、线从石器时代开始,我们的古人就开始使用毛笔,这种工具的使用使中国艺术在其诞生之日起就独具线性艺术的种种风采。无论是书法、绘画、还是工艺美术都在其各自的领域发展到线性艺术的高峰。粉彩艺术是中国传统绘画艺术的一个分支,它运用特殊的陶瓷彩绘颜料创造性的把装饰图案与中国传统绘画移植到瓷器表面并形成了自身不同于纸上绘画的特殊效果。线条作为粉彩瓷画的基本语言,与中国画论里的骨法用笔理论一脉相承,息息相通。用线来表现结构、虚实、远近、强弱、明暗等关系,古代《绘事指蒙》载有高古游丝描、琴弦(一)笔墨(图1)雍正粉彩八桃图天球瓶(图2)雍正珊瑚红地牡丹纹贯耳瓶局部描、钉头鼠尾、曹衣描等“描法古今一十八等”。粉彩的线条运用基本借鉴十八描的法则。黄宾虹曾根据自己的作画体验,总结归纳出笔法的五要:“平、留、重、圆、变”。传统粉彩在线条运用上多遵循以上几个法则,但是更加难以把握。因为它不仅是在一个光滑的物体上绘画,而且有很多作品是在一个360度的球面上进行创作,颜料也是用油调制,线条容易产生滑、涩、扁、臃肿种种毛病。在瓷画中要达到线条像被刻进瓷面的艺术效果是很要功力的,尤其在“平、留”的基础上,“重、圆、变”的用笔更需不断磨练,手运心悟,才能稍有起色。粉彩用来填色的水颜料最适合单色平涂,很难像国画颜料那样直接作为有色的线条在纸上驰骋,所以纵观有史以来的粉彩作品,大多以工笔重彩,或兼带一些小写意,多采用黑色构线与单色平涂的绘画方法,所以大多使用高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描等中锋用笔的线条,这些线条刚柔相济,意气相连,力透瓷面,明朗通透。形成了粉彩线性艺术的杰出高度。康熙时期的粉彩作品处于初创与发展阶段,雍正时期的作品是传统粉彩艺术的高峰期。其线条大多是中锋用笔的铁线描与高古游丝描。以粉彩八桃图天球瓶和雍正珊瑚红地粉彩牡丹纹贯耳瓶为例,吸取宋人花鸟风格,用笔劲挺柔韧,对象描绘结构ONTHEARTISTICFEATURESOFTHETRADITIONALPASTEL斯泓杭州师范大学美术学院杭州31001867陶瓷史话(图3)雍正粉彩团蝶纹碗局部分明,层次清晰。八桃图天球瓶画面明朗清秀,主干、侧枝、嫩枝主要采用双钩画法,但其中笔墨各有变化,主干用笔苍劲老辣,墨色沉着浑厚,一些细部受西洋绘画的影响,体现出有点像圆柱体那样的立体感,甚至有点高光。侧枝先用中锋勾勒,再加以皴笔与渲染,小嫩枝一两笔到位,力送笔尖,笔笔聚气。绿叶线条灵活飘逸,轻而不浮、巧而不滑、舒展自如,在枝干与花实之间穿插遨游;桃花用线粉嫩柔媚,圆转婉约;桃实硕大饱满,艳丽夺目(图1)。雍正珊瑚红地粉彩牡丹纹贯耳瓶上绘有四种颜色的桃花,形态各异、迎风招展(图2)。雍正时期的另外一件著名的作品粉彩团蝶纹碗,以彩蝶与花卉一起入画,色彩缤纷、斑斓夺目。每只小碗外壁上画有五组由两只形态各异的蝴蝶与四季花卉组成的团花蝶纹。蝴蝶与花卉的线条各具特色,尤其是蝴蝶,勾勒极细致精巧,翅膀上的花纹与经络结构清晰,四肢与触角硬挺有力(图3)。雍正时期人物画风用笔以纤弱清秀圆润为主,有清代侍女画的总体特色,山水画以仿照当时盛行的“四王”院体画风格为主,师承董源、巨然与元四家,用笔灵活松动,并经常配有优美娟秀的小楷题诗补白。诗书画印结合的构图方式在雍正粉彩中得到广泛应用,这是康熙粉彩所不具有的。乾隆时期的彩绘题材较前朝有了拓展,除花卉虫草外,山水与人物题材得到了更多的表现,用笔更为丰富,并与传统绘画艺术更为相通。如《粉彩仕女图灯笼式瓶》,外壁绘麻姑手捧一瓶梅花飘然立于海上,其旁有衔寿桃的仙鹤为伴(图4)。其人物造型与用笔颇具陈老莲画风但缺少了陈画的些须灵气。乾隆《粉彩百鹿图双耳尊》,尊体绘百鹿,衬以山林、小溪、花草树木等背景,鹿群线条工整严谨,一丝不苟,...