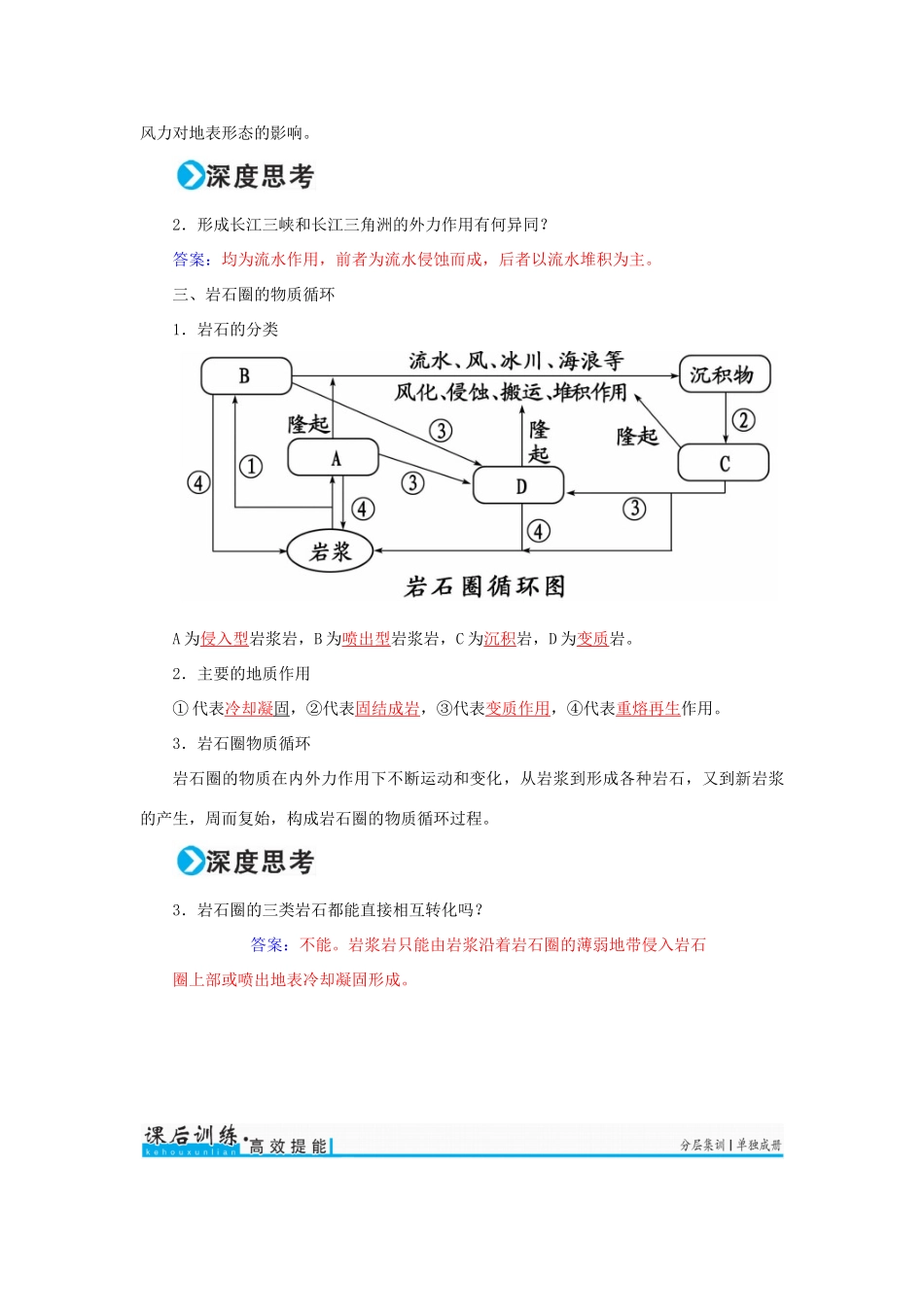

第一部分自然地理第五章地表形态的塑造学案14营造地表形态的力量【学习目标】①识记内外力作用的能量来源、表现形式和对地貌的影响。②理解岩石圈的物质循环。③能够运用内外力作用解释地貌的形成。一、内力作用1.能量来源内力作用主要是地球内部放射性元素衰变产生的热能。2.表现形式及作用表现形式对地表形态的影响地壳运动水平运动形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山脉垂直运动引起地势的起伏变化和海陆变迁岩浆活动岩浆只有喷出地表才能直接影响地表形态变质作用不能直接塑造地表形态1.喜马拉雅山脉和东非大裂谷都是主要由地壳水平运动形成的,你知道二者的形成有何不同吗?答案:喜马拉雅山脉由板块碰撞挤压形成,而东非大裂谷则是由板块张裂形成的。二、外力作用1.能量来源外力作用主要是太阳辐射能。2.表现形式及作用表现因素作用风化作用温度、水、生物使岩石发生崩解;为其他外力作用创造了条件侵蚀作用流水、冰川、风等对地表岩石及其风化产物进行破坏;常使被侵蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌搬运作用风、流水、冰川等移动风化或侵蚀的产物;为堆积地貌的发育输送大量物质堆积作用外力减弱或遇到障碍物被搬运的物质堆积下来内、外力作用共同影响地表(1)内力作用总趋势是使地表变得高低不平;外力作用总趋势是使地表起伏状况趋向于平坦。(2)千姿百态地表形态的形成都是内外力共同作用的结果。一般来说,内力作用对地表形态的发展变化起主导作用,但在一定的时间和地点,外力作用也可能占优势,如河流或风力对地表形态的影响。2.形成长江三峡和长江三角洲的外力作用有何异同?答案:均为流水作用,前者为流水侵蚀而成,后者以流水堆积为主。三、岩石圈的物质循环1.岩石的分类A为侵入型岩浆岩,B为喷出型岩浆岩,C为沉积岩,D为变质岩。2.主要的地质作用①代表冷却凝固,②代表固结成岩,③代表变质作用,④代表重熔再生作用。3.岩石圈物质循环岩石圈的物质在内外力作用下不断运动和变化,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生,周而复始,构成岩石圈的物质循环过程。3.岩石圈的三类岩石都能直接相互转化吗?答案:不能。岩浆岩只能由岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表冷却凝固形成。一、选择题读下面景观图片,回答1~2题。1.甲景观图的形成,突出反映了()A.地壳的水平运动B.地壳的垂直运动C.剧烈的火山活动D.外力的强烈侵蚀2.乙图中地质构造及出露的地貌形成的主要原因是()A.岩层受挤压后被侵蚀B.岩层受挤压后经沉积C.岩层受张裂后被搬运D.岩层受张裂后经沉积解析:第1题,由甲图可知,景观悬崖壁立(是我国著名的华山景观),突出反映了地壳岩层沿断裂面相对上升形成的地貌。第2题,由乙图可知,岩层受挤压形成褶皱,褶皱一般埋藏在地下,只有经外力侵蚀或地壳上升后才出露地表。答案:1.B2.A3.1074年,沈括在太行山区发现横贯在山崖石壁中间一条含有螺蚌壳和鸟卵形的砾石长带,经过观察分析后在《梦溪笔谈》中指出:“这里过去曾经是海滨,然而现在东面距海已经近千里了。”太行山区由海滨变为山地的主要作用力是()A.外力作用B.内力作用C.变质作用D.流水作用解析:太行山区由海滨变为山地,主要是地壳上升所致。答案:B4.下图表示岩石的形成过程及原因,判断图中甲、乙两处分属()A.岩浆岩和变质岩B.变质岩和岩浆岩C.沉积岩和变质岩D.变质岩和沉积岩解析:由图中看出甲处有明显的层理构造,应为沉积岩;乙处附近有岩浆侵入,会使其岩性发生变化。答案:C(2016·太原联考)下图为“岩石圈的物质循环示意图”。读图,回答5~6题。5.白头山天池是著名的火山口湖,附近最常见的岩石是()A.①岩B.②岩C.③岩D.④岩6.①②④类岩石转化为③类岩石,发生的地质作用是()A.岩浆活动B.岩浆侵入C.外力作用D.变质作用解析:第5题,根据图中物质循环关系可知,①是喷出岩,②是沉积岩,③是变质岩,④是侵入岩。白头山天池是火山口积水形成的,附近最常见的岩石是喷出岩。第6题,根据上题判断可知,③类岩石为变质岩,①②④三类岩石变成③的地质作用是变质作用。答案:5.A6.D(2016·北京西城模拟)读下图,回答7~8题...