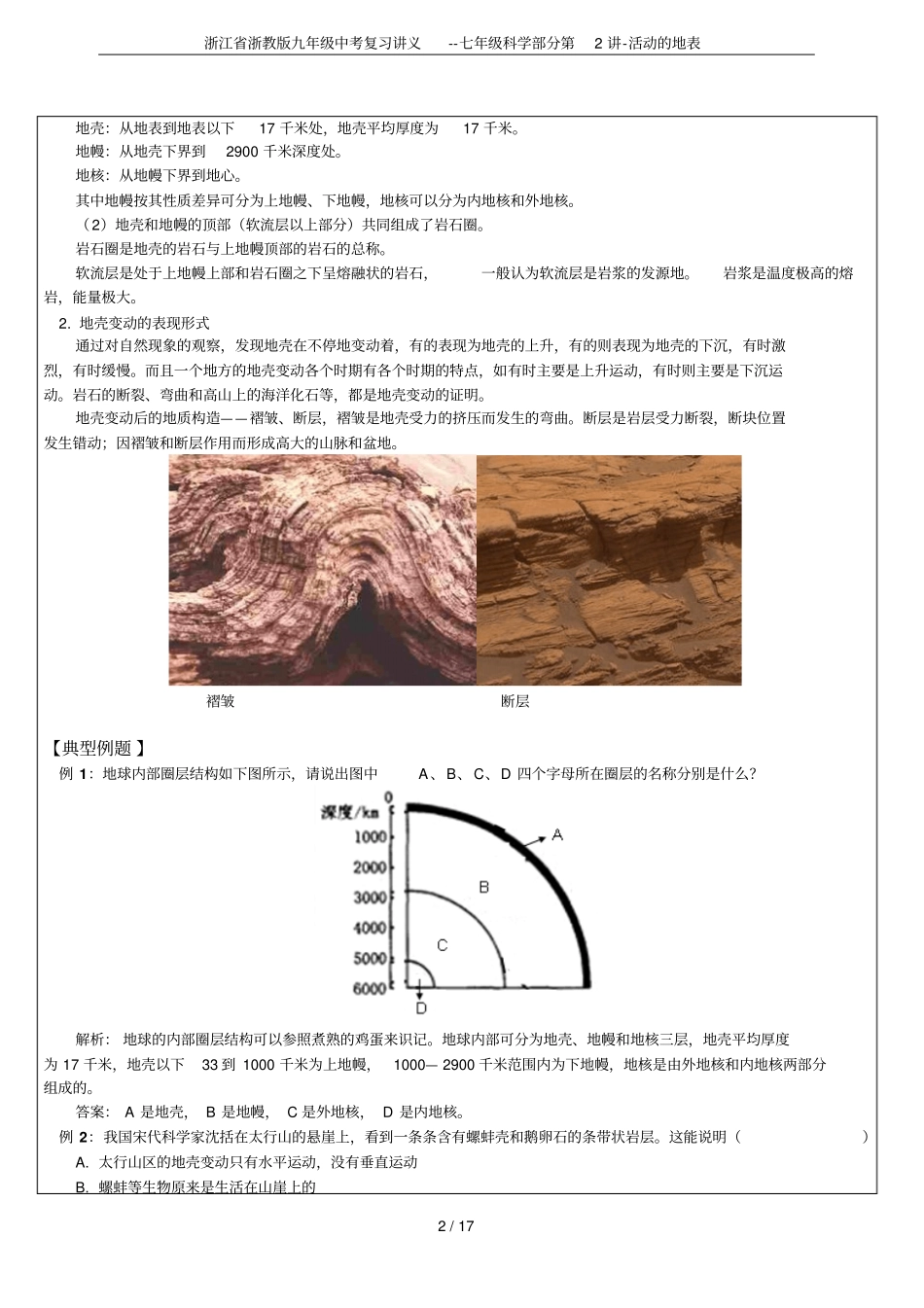

浙江省浙教版九年级中考复习讲义--七年级科学部分第2讲-活动的地表1/17学员班级:年级:七年级课时数:3课时学员姓名:辅导科目:科学学科教师:教学主题活动的地表教学目标科学七年级上册第3章第4-7节同步复习教学要点重点:地壳变动和火山地震;泥石流;地球表面的板块;地形和地形图授课日期及时段教学过程【作业讲评】1、老师检查作业完成情况;2、学生互改,打分;3、易错难点讲解;4、学生错题抄录。【课堂导入】图片或多媒体展示:地壳变动和火山地震;泥石流;地球表面的板块;地形和地形图。【内容讲解】【知识点1】地球内部的构造;地壳变动的证明1.地球内部结构特征(1)通过地震波在地下不同深度传播速度的探测,地球内部可分为地壳、地幔和地核三层(如图)。浙江省浙教版九年级中考复习讲义--七年级科学部分第2讲-活动的地表2/17地壳:从地表到地表以下17千米处,地壳平均厚度为17千米。地幔:从地壳下界到2900千米深度处。地核:从地幔下界到地心。其中地幔按其性质差异可分为上地幔、下地幔,地核可以分为内地核和外地核。(2)地壳和地幔的顶部(软流层以上部分)共同组成了岩石圈。岩石圈是地壳的岩石与上地幔顶部的岩石的总称。软流层是处于上地幔上部和岩石圈之下呈熔融状的岩石,一般认为软流层是岩浆的发源地。岩浆是温度极高的熔岩,能量极大。2.地壳变动的表现形式通过对自然现象的观察,发现地壳在不停地变动着,有的表现为地壳的上升,有的则表现为地壳的下沉,有时激烈,有时缓慢。而且一个地方的地壳变动各个时期有各个时期的特点,如有时主要是上升运动,有时则主要是下沉运动。岩石的断裂、弯曲和高山上的海洋化石等,都是地壳变动的证明。地壳变动后的地质构造——褶皱、断层,褶皱是地壳受力的挤压而发生的弯曲。断层是岩层受力断裂,断块位置发生错动;因褶皱和断层作用而形成高大的山脉和盆地。褶皱断层【典型例题】例1:地球内部圈层结构如下图所示,请说出图中A、B、C、D四个字母所在圈层的名称分别是什么?解析:地球的内部圈层结构可以参照煮熟的鸡蛋来识记。地球内部可分为地壳、地幔和地核三层,地壳平均厚度为17千米,地壳以下33到1000千米为上地幔,1000—2900千米范围内为下地幔,地核是由外地核和内地核两部分组成的。答案:A是地壳,B是地幔,C是外地核,D是内地核。例2:我国宋代科学家沈括在太行山的悬崖上,看到一条条含有螺蚌壳和鹅卵石的条带状岩层。这能说明()A.太行山区的地壳变动只有水平运动,没有垂直运动B.螺蚌等生物原来是生活在山崖上的浙江省浙教版九年级中考复习讲义--七年级科学部分第2讲-活动的地表3/17C.地形是变化的,海陆也会发生变迁D.一个地区的地形发生改变时都是很剧烈的解析:地壳在不停地运动着,地壳在内力的作用下,有时上升,使海洋变成高原,有时下沉,使桑田变为沧海;同时,岩层的断裂和弯曲,会形成谷地和山脉。螺蚌等水生生物不可能生活在山崖上面,鹅卵石与河流的外力作用有关,螺蚌壳和鹅卵石层的出现共同说明这里古代是海洋环境。一个地区的地形发生改变是内力、外力共同作用的结果,地壳运动有时剧烈迅速,有时十分缓慢。答案:C例3:下列关于地球内部圈层结构特征的叙述,正确的是()A.地球内部结构中,厚度最大的是地壳B.岩石圈是由地壳和地幔的顶部组成的C.地壳的厚度比岩石圈大D.地球内部的软流层位于地核之中解析:地球内部分成地核、地幔、地壳三个圈层,其中地壳最薄,厚度最大的是地核。地壳和地幔的顶部(软流层以上部分)共同组成了岩石圈,因此岩石圈的厚度应大于地壳。答案:B例4:下列自然现象中,可以作为地壳是不断变动的证据是()①喜马拉雅山的岩石中含有鱼、海螺、海藻化石等②厄尔尼诺现象③考古学家在台湾海峡发现有古河道的痕迹④地中海的面积在不断缩小⑤我国干旱地区的沙漠化现象A.①②⑤B.②④⑤C.①③④D.①③⑤解析:地壳运动的表现形式有地壳的升降运动、有水平岩层发生褶皱与断层等,这些地壳运动有时表现为缓慢的变化、有时表现为如火山和地震等的剧烈变化。喜马拉雅山、地中海、台湾海峡表现出来的迹象可以证明地壳的沧海桑田的缓慢变化过程。答案:C例5:...