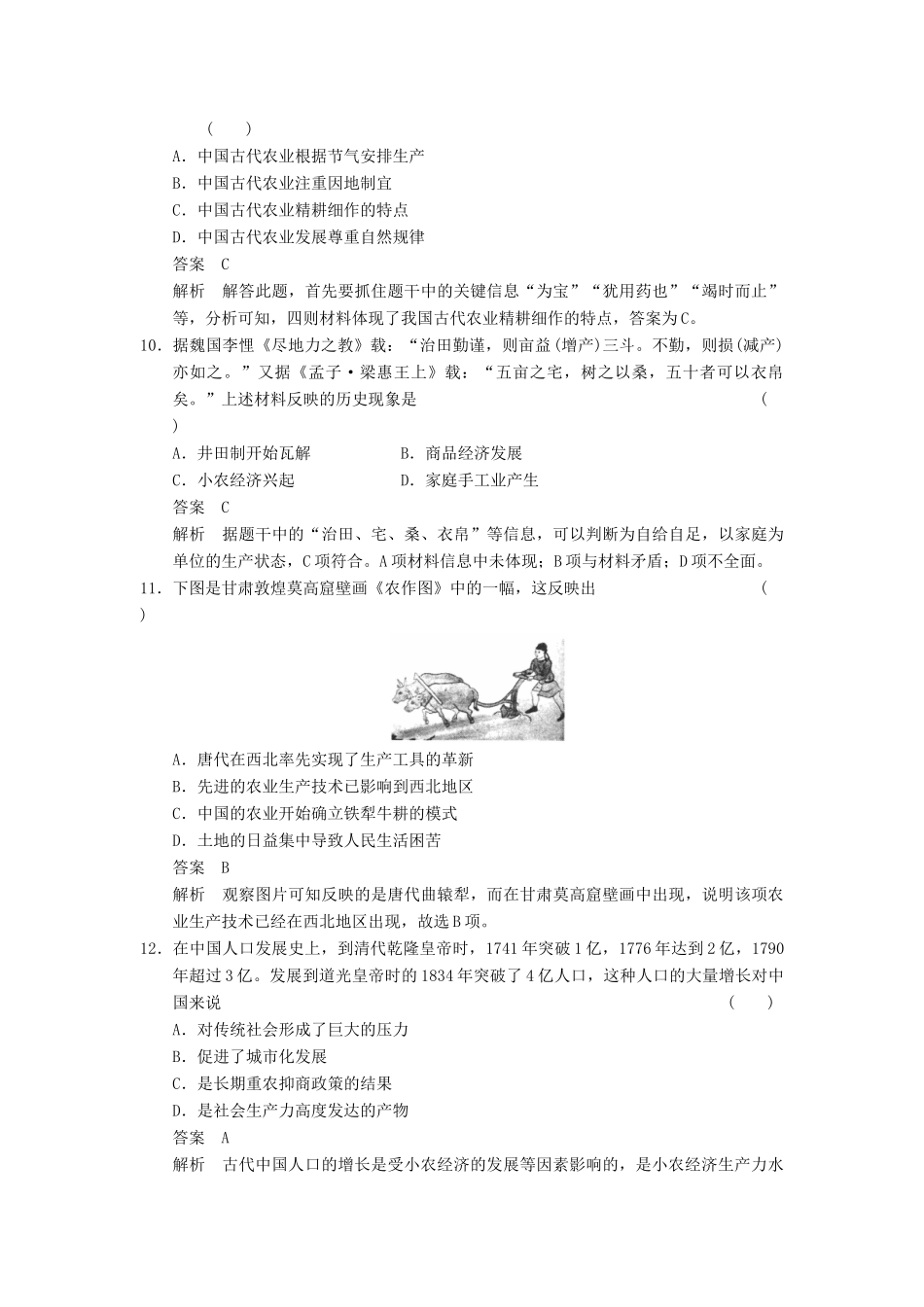

【步步高练出高分】(广东专用)届高考历史大一轮复习第14讲发达的古代农业和手工业的进步(含解析)新人教版课时·考点梯度练基础训练——练熟主干知识1.春秋战国时期,铁农具在各类农具中占主要地位。能够佐证这一说法的最有力证据是()A.古籍文献中关于“铁”的记载B.《史记》等史学著作记载流传的故事C.战国时期的历史遗迹中出土的铁农具远远多于其他材质农具D.当代学者运用技术手段进行的验证答案C解析历史遗存是第一手资料,是最可靠的佐证材料;A、B、D三项均带有主观色彩。2.河北一战国中晚期的墓葬出土铁范87件,大多为农具范。河南新郑韩国铸铁作坊遗址出土铁农具200多件,占全部铁器的64%。这些资料说明()A.铁器已开始用于农业生产B.铁犁牛耕成为古代主要农耕方式C.铁农具的使用已经很普遍D.铁农具制作技术臻于成熟答案C解析从战国时期铁农具占铁器的绝大部分,可知当时铁农具已经在农业生产中普遍使用。A项开始于春秋时期,B、D两项材料不能反映。故选C项。3.形成“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”观念的社会背景是()A.小农经济盛行B.闭关锁国政策推行C.商品流通不畅D.传统手工业产量不高答案A解析本题考查中国传统节俭思想的根源。“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”正反映了古代中国传统的男耕女织的自然经济,选择A项。4.《说文解字》关于“家”的解释:“从,豭(jiā)省声。”周伯温曰:“豕居之圈曰家,故从从豕。”材料反映出我国古代农耕文明的特点是()A.以种植业为主,家畜饲养业为辅B.以家庭为单位,男耕女织C.精耕细作的农业生产模式D.以农业为主,手工业为辅答案A解析“”本意为房屋,“豕”指猪,“豕居之圈曰家”说明人们重视家畜饲养业。B、C、D三项在材料中没有体现。5.据《荀子·王制》记载,“论百工,审时事,辨功苦,尚完利,便备用,使雕琢、文采不敢专造于家,工师(工官)之事也。”这里的“工师”是()A.官营手工业中的工匠B.管理手工工匠的官员C.管理市场经营的官员D.掌握精巧技艺的匠户答案B解析从材料“工官”获取信息。西周时期,手工业由官府统一经营管理,按行业设立车正、陶正等工官管理具有各种技艺的工匠,故B项正确。6.年7月16日-人民网:“5000年中国文明绘就了一条通往欧洲的丝绸之路,也是人类历史上规模最大的文化线路。”当年唐玄奘在这条线路上穿越时不可能见到的文明现象是()A.当地人用铁犁牛耕劳动B.丝绸、白瓷、唐三彩是常见的商品C.粉彩瓷、活字版佛经深受欢迎D.部分地区用坎儿井灌溉农田答案C解析活字印刷出现于宋元时期,与唐玄奘生活的唐初时间不符。7.中国经济网年7月26日:“在法国人眼中,中国文明的象征是动态的变化的,两千年前是丝绸,一千年前是瓷器,五百年前是茶叶。”信息不能表明()A.中国自然经济长期未能突破B.东西方贸易交流不断C.古代中国手工业水平世界领先D.古代中国对外贸易居于入超地位答案D解析直至近代初期西方向中国大规模走私输入鸦片之前,在对外贸易中中国多居于出超地位,故选D。8.如果你从年穿越时光隧道,回到距今1150多年前的唐朝旅游。你可能()①看到农民正在用曲辕犁耕田②看到街道两边店铺林立,商品琳琅满目③买到越窑的青瓷④从事瓷器出口工作A.①④B.②③C.①③④D.①②③④答案C解析唐代的商业区“市”有严格的时间、空间限制,需在专门的区域贸易,故②说法不准确。深化训练——练会深度思考9.《荀子·王制》:“凡农之道,厚(候)之为宝。”《农书·粪田之宜》:“用粪犹用药也。”《吕氏春秋·上农》:“时至而作,竭时而止。”《齐民要术》:“麦黄种麻,麻黄种麦。”以上四则材料均反映了()A.中国古代农业根据节气安排生产B.中国古代农业注重因地制宜C.中国古代农业精耕细作的特点D.中国古代农业发展尊重自然规律答案C解析解答此题,首先要抓住题干中的关键信息“为宝”“犹用药也”“竭时而止”等,分析可知,四则材料体现了我国古代农业精耕细作的特点,答案为C。10.据魏国李悝《尽地力之教》载:“治田勤谨,则亩益(增产)三斗。不勤,则损(减产)亦如之。”又据《孟子·梁惠王上》载:“五...