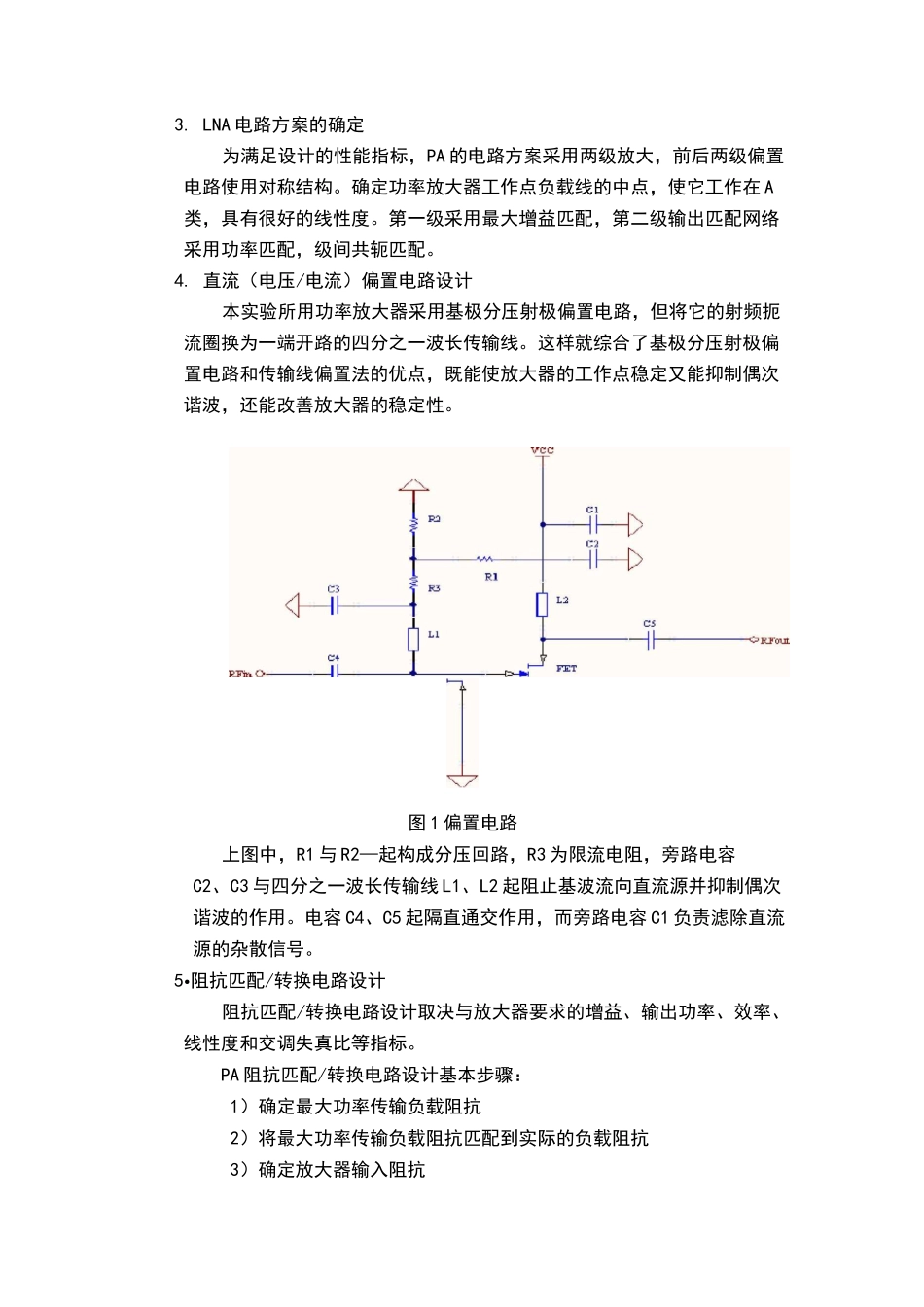

实验四:射频功率放大器【实验目的】通过功率放大器实验,让学生了解功率放大器的基本结构,工作原理及其设计步骤,掌握功率放大器增益、输出功率、频率范围、线性度、效率和输入/输出端口驻波比等主要性能指标的测试方法,以此加深对以上各项性能指标的理解。【实验环境】1.实验分组:每组2~4人2.实验设备:直流电源一台,频谱仪一台,矢量网络分析仪一台,功率计一只,10dB衰减器一个,万用表一只,功率放大器实验电路板一套【实验原理】一、功率放大器简介功率放大器总体可分成A、B、C、D、E、F六类。而这六个小类又可以归入不同的大类,这种大类的分类原则,大致有两种:一种是按照晶体管的导通情况分,另一种按晶体管的等效电路分。按照信号一周期内晶体管的导通情况,即按导通角大小,功率放大器可分A、B、C三类。在信号的一周期内管子均导通,导通角180。(在信号周期一周内,导通角度的一半定义为导通角0),称为A类。一周期内只有一半导通的成为B类,即0二90。。导通时间小于一半周期的称为C类,此时0<90。。如果按照晶体管的等效电路分,则A、B、C属于一大类,它们的特点是:输入均为正弦波,晶体管都等效为一个受控电流源。而D、E、F属于另一类功放,它们的导通角都近似等于90。,均属于高功率的非线性放大器。二、功率放大器的技术要求功率放大器用于通信发射机的最前端,常与天线或双工器相接。它的技术要求为:1.效率越高越好2.线性度越高越好3.足够高的增益4.足够高的输出功率5.足够大的动态范围6.良好的匹配(与前接天线或开关器)三、功率放大器的主要性能指标1.工作频率2.输出功率3.效率4.杂散输出与噪声5.线性度6.隔离度四、功率放大器的设计步骤1.依据应用要求(功率、频率、带宽、增益、功耗等),选择合适的晶体管2.确定功率放大器的电路和类型3.确定放大器的直流工作点和设计偏置电路4.确定最大功率输出阻抗5.将最大输出阻抗匹配到负载阻抗(输出匹配网络)6.确定放大器输入阻抗7.将放大器输入阻抗匹配到实际的源阻抗(输入匹配网络)8.仿真功率放大器的性能和优化9.电路制作与性能测试10.性能测量与标定五、本实验所用功率放大器的简要设计过程1.PA设计的性能指标频段/GHz线性增益/dB>=30等驻波比VSWR<=1dB压缩点P1dB/dBm>=20增益平坦度/dB±12.晶体管的选择本实验所选用的晶体管为安捷伦公司的ATF54143_PHEMT,这种晶体管适合用来设计功率放大器。单管在〜处能达到的最大资用增益大于18dB,而1dB压缩点高于21dB。3.LNA电路方案的确定为满足设计的性能指标,PA的电路方案采用两级放大,前后两级偏置电路使用对称结构。确定功率放大器工作点负载线的中点,使它工作在A类,具有很好的线性度。第一级采用最大增益匹配,第二级输出匹配网络采用功率匹配,级间共轭匹配。4.直流(电压/电流)偏置电路设计本实验所用功率放大器采用基极分压射极偏置电路,但将它的射频扼流圈换为一端开路的四分之一波长传输线。这样就综合了基极分压射极偏置电路和传输线偏置法的优点,既能使放大器的工作点稳定又能抑制偶次谐波,还能改善放大器的稳定性。图1偏置电路上图中,R1与R2—起构成分压回路,R3为限流电阻,旁路电容C2、C3与四分之一波长传输线L1、L2起阻止基波流向直流源并抑制偶次谐波的作用。电容C4、C5起隔直通交作用,而旁路电容C1负责滤除直流源的杂散信号。5•阻抗匹配/转换电路设计阻抗匹配/转换电路设计取决与放大器要求的增益、输出功率、效率、线性度和交调失真比等指标。PA阻抗匹配/转换电路设计基本步骤:1)确定最大功率传输负载阻抗2)将最大功率传输负载阻抗匹配到实际的负载阻抗3)确定放大器输入阻抗4)匹配放大器输入阻抗到信号源阻抗功率放大器的匹配网络均采用单节短截线匹配法。匹配顺序为从后级往前级匹配。第二级的输出匹配网络采用功率匹配,即确定晶体管的最大功率传输负载阻抗,将所得到的最大功率传输负载阻抗匹配到实际负载阻抗,输出端匹配好以后,测出此时晶体管的输入阻抗。第一级采用最大增益匹配,将其要求的输出阻抗共轭匹配到第二级的输入阻抗,再将其输出阻抗匹配到实际的负载阻抗。这样就完成了整个放大器的匹配电路设计。偏置...