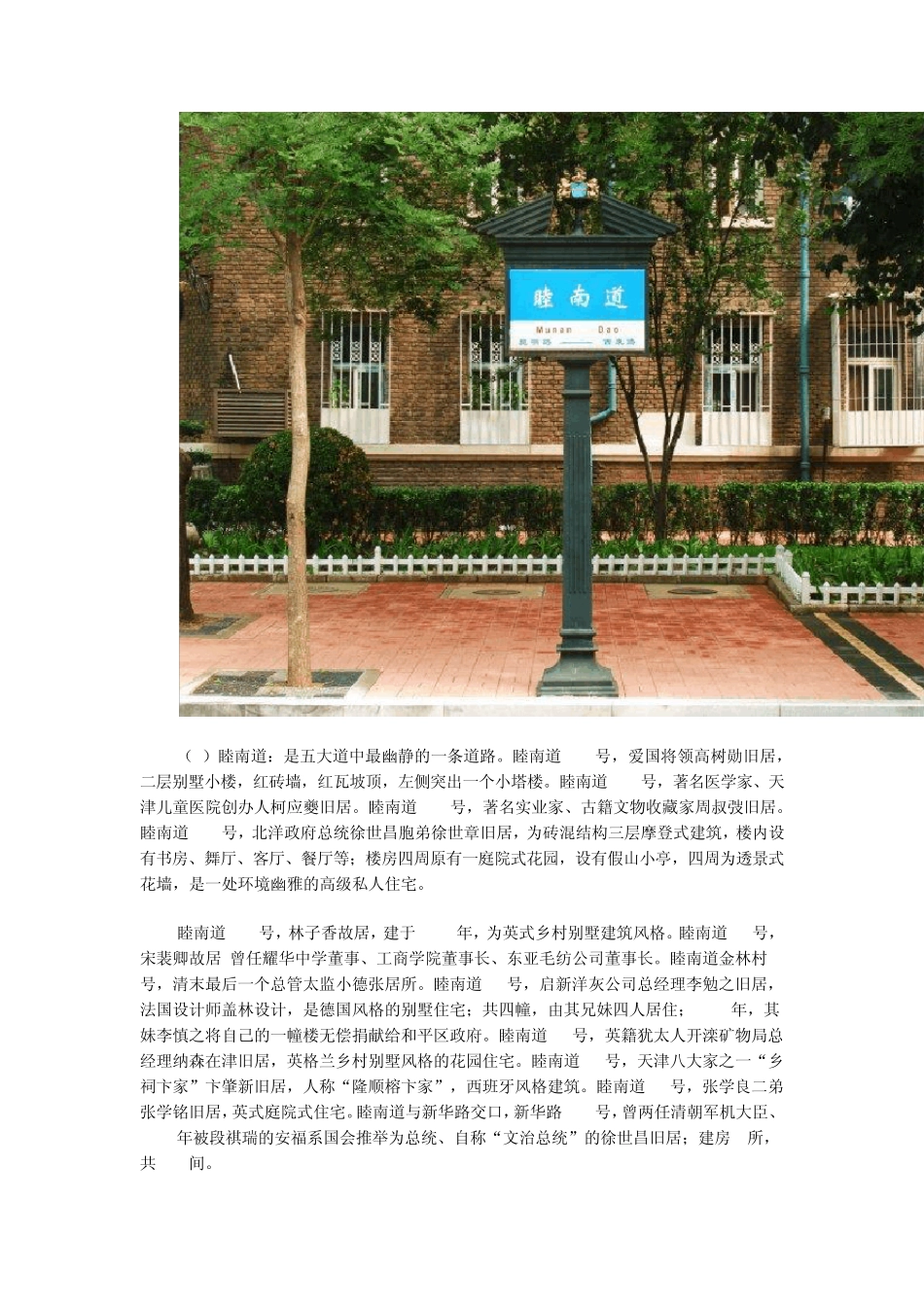

尊重城市的肌理(建筑品味) 冯雁军 肌理,指皮肤的纹理,是人的外表和内质美的综合标志。 城市的肌理亦如人者。表现在可以目睹触摸的方面,有如街坊、道路、桥梁、树木、花草、设施,以及房舍所展示的色彩、高度、立面、体量,建筑的尺度比例、生态环境的情状等;蕴含在城市中无形的又可以感受到的方面,则如人们的生活习惯、风俗民情、邻里关系、行为道德、礼仪风尚、文化宗教等。 城市的肌理是城市文明的标志,是在长期的历史岁月中长期浸润和积淀形成的,与城市的产生和发展相依相存,休戚相关,与人的休养生息有机相伴,密不可分,是一部活的城市历史,印记着岁月的沧海桑田。城市是否具有魅力,对居民是否具有亲切感、认同感、归属感,关键取决于城市肌理的细腻与丰富程度。 位于滇西北高原上的丽江古城,之所以成为世界文化遗产,每天吸引着数以万计的游人,就是缘于其独特而丰富的城市肌理。城市的风貌年年如故、建筑的色彩古朴厚重、街巷的布局收放有序,小桥、流水、人家,树影婆娑、繁花似锦,如诗、如梦、如歌、如幻;再加上久远的纳西古乐、质朴的白族遗风、独特的东巴文字,把城市的肌理、纹路展现得细腻如丝,丰富厚重。全然是一种“居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦”的境界,处处洋溢着古代中国“天人合一”的传统和强烈的主人意识的环境设计思想。这种城市肌理所营造出的“三忘”境界,是“以人为本”主题的最好样板,仍然应当是现代城市规划建设的设计目标。 然而,这几年突飞猛进的城市建设热潮中,许多优秀、丰厚的城市肌理被糟蹋和割断了,甚至湮没于新潮亮丽的建筑群体中。苏北有两个县级市仅用 1 年多时间,将旧城区夷为平地,重新建了一座新城,这种不尊重城市肌理、割断历史的所谓“大手笔”,一度时间还被宣传为城市改造的典型。不错,这种彻底翻新的做法,城市是现代化了,居民生活居住条件改善了,但城市却由此失去了历史,人们难以找到那种对城市的认同感、亲切感、归属感。这不能不算是对历史与文明的亵渎,是城市发展的悲哀。 还有一种较为普遍的现象,城市建设中忽视了对人的关怀,造成了对原本城市肌理的紊乱。在住宅建设上,大面积的别墅与豪宅成为主流,为绝大多数普通人需求的一般住宅受到开发商的冷落。在城市设计上,绿地能看不能进、步行街宜行不宜憩、地面好看不好走、雕塑小品可亲不可近的现实十分普遍。在历史文脉延续上,记载和反映城市过去的房屋、文物、古树、器具,大都被城市建设所破坏...