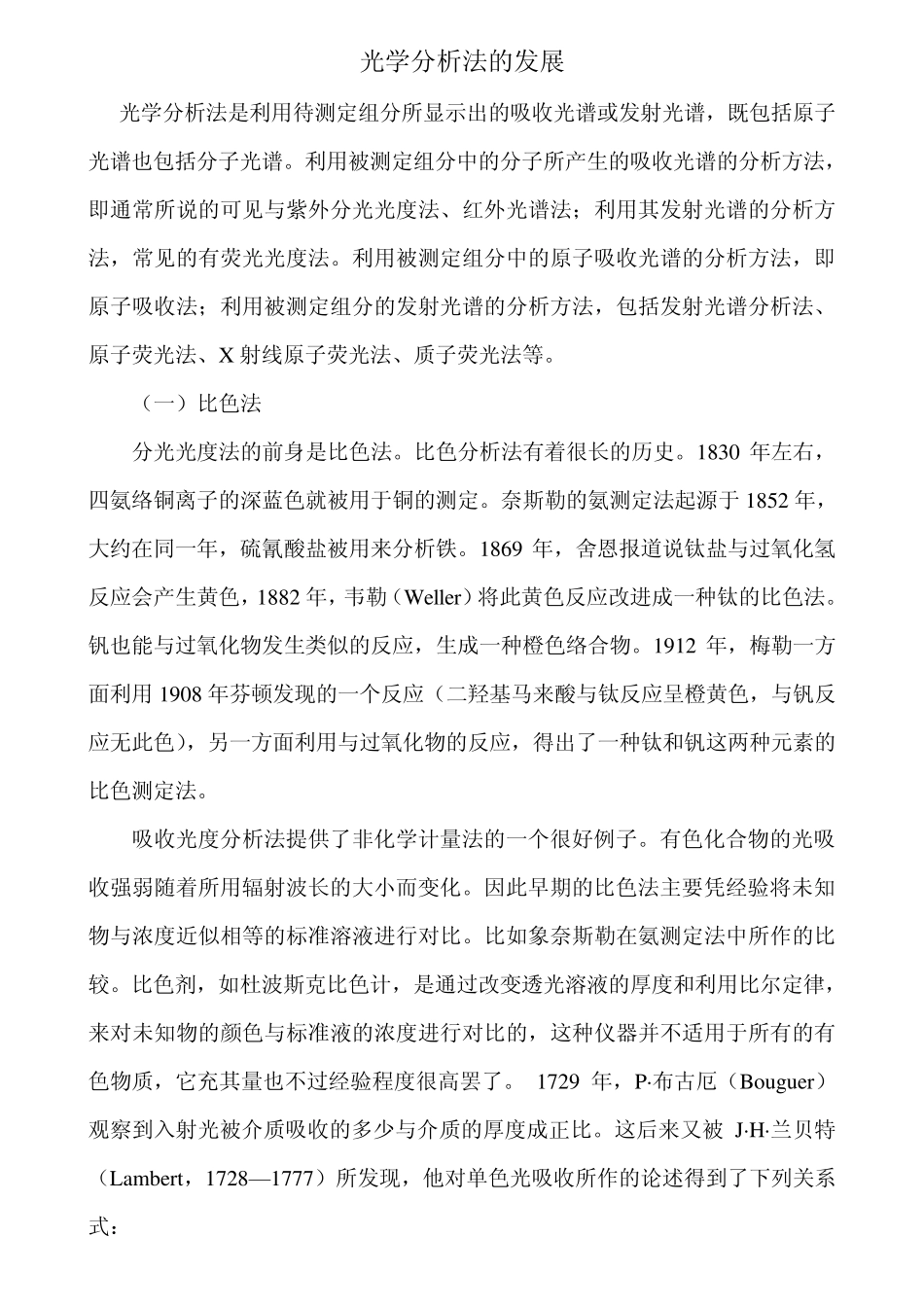

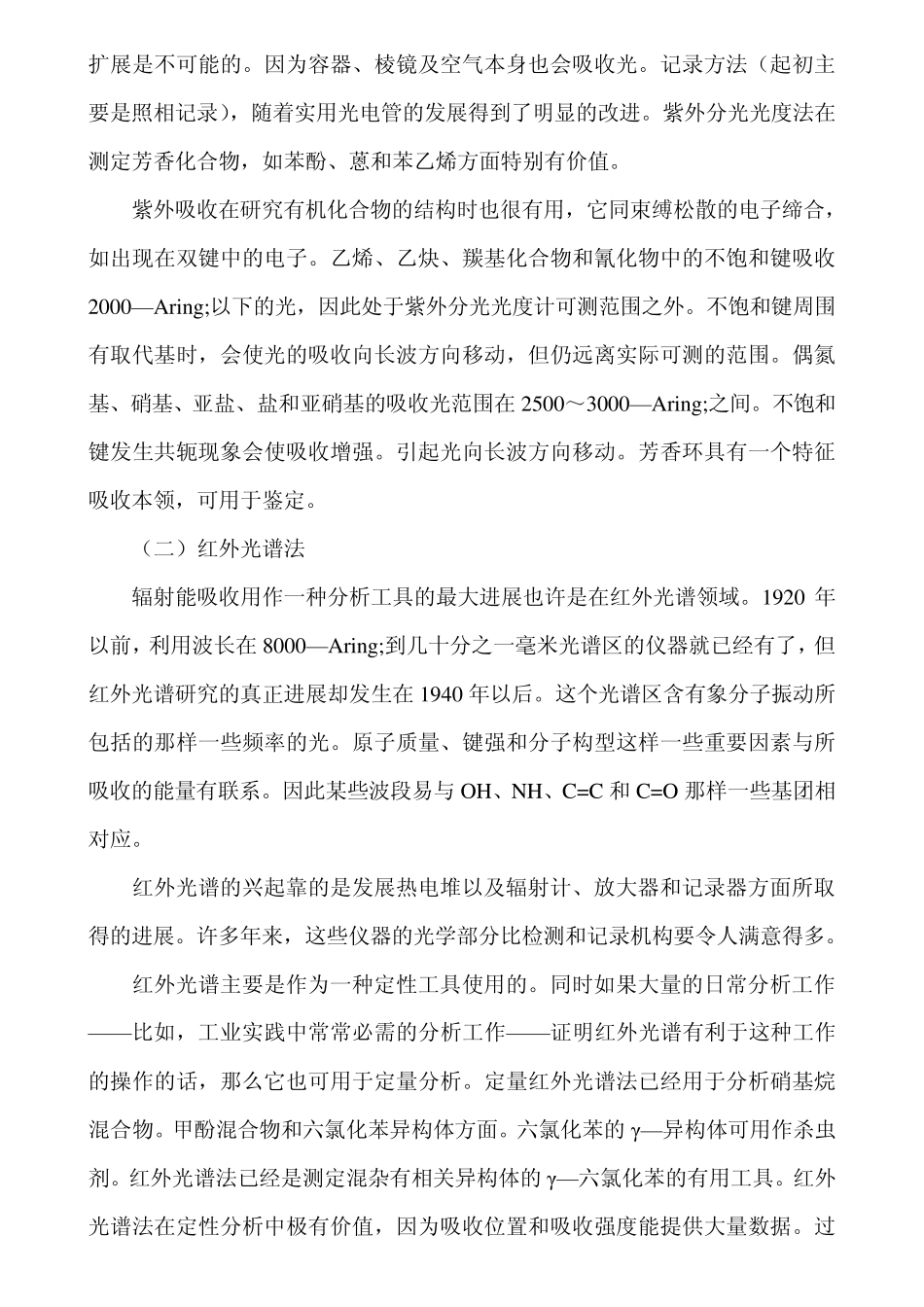

光学分析法的发展 光学分析法是利用待测定组分所显示出的吸收光谱或发射光谱,既包括原子光谱也包括分子光谱。利用被测定组分中的分子所产生的吸收光谱的分析方法,即通常所说的可见与紫外分光光度法、红外光谱法;利用其发射光谱的分析方法,常见的有荧光光度法。利用被测定组分中的原子吸收光谱的分析方法,即原子吸收法;利用被测定组分的发射光谱的分析方法,包括发射光谱分析法、原子荧光法、X 射线原子荧光法、质子荧光法等。 (一)比色法 分光光度法的前身是比色法。比色分析法有着很长的历史。1830 年左右,四氨络铜离子的深蓝色就被用于铜的测定。奈斯勒的氨测定法起源于 1852 年,大约在同一年,硫氰酸盐被用来分析铁。1869 年,舍恩报道说钛盐与过氧化氢反应会产生黄色,1882 年,韦勒(Weller)将此黄色反应改进成一种钛的比色法。钒也能与过氧化物发生类似的反应,生成一种橙色络合物。1912 年,梅勒一方面利用1908 年芬顿发现的一个反应(二羟基马来酸与钛反应呈橙黄色,与钒反应无此色),另一方面利用与过氧化物的反应,得出了一种钛和钒这两种元素的比色测定法。 吸收光度分析法提供了非化学计量法的一个很好例子。有色化合物的光吸收强弱随着所用辐射波长的大小而变化。因此早期的比色法主要凭经验将未知物与浓度近似相等的标准溶液进行对比。比如象奈斯勒在氨测定法中所作的比较。比色剂,如杜波斯克比色计,是通过改变透光溶液的厚度和利用比尔定律,来对未知物的颜色与标准液的浓度进行对比的,这种仪器并不适用于所有的有色物质,它充其量也不过经验程度很高罢了。 1729 年,P·布古厄(Bouguer)观察到入射光被介质吸收的多少与介质的厚度成正比。这后来又被J·H·兰贝特(Lambert,1728—1777)所发现,他对单色光吸收所作的论述得到了下列关系式: 上式中I 是通过厚度为x 的介质的光密度,a 是吸收系数。利用边界条件x=0时,I=I0,积分得到: I=I0e-ax 1852 年,A·比尔(Beer)证实,许多溶液的吸收系数a 是与溶质的浓度C成正比的。尽管比尔本人没有建立那个指数吸收定律公式,但下列关系式 I=I0e-acx 仍被叫做比尔定律,式中浓度和厚度是作为对称变数出现的。这个名称似乎是在1889 年就开始使用了。 1940 年以前,比色法一直是最直观的分析法,往往是以高度经验为根据的——实际上依靠了奈斯勒管、杜波斯克比色计和拉维邦色调计。色调计利用可叠加有色玻璃盘作为颜色比较的载片。某些测定...