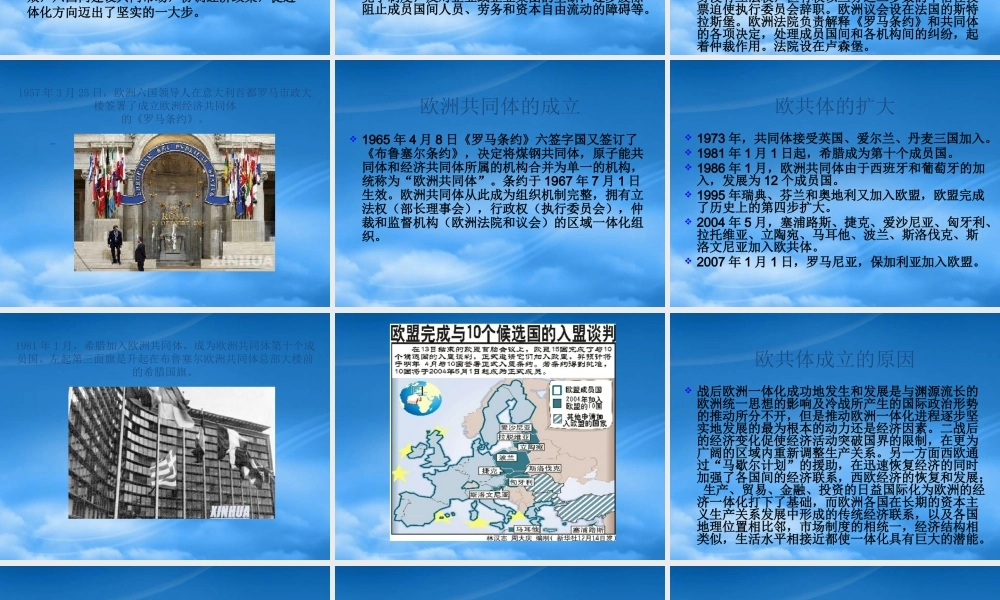

第六章 世界战略格局多元化趋势 国际政治格局由两极向多极化的演变是战后世界历史运动的一种基本趋势,这种趋势起始于 20 世纪50 年代后期,具体表现为三个并行发展的历史进程:资本主义阵营由美国一家独大演变为美、欧、日三足鼎立;社会主义阵营从意识形态论战走向分裂;“第三世界”国家以不结盟运动的形式在国际政治舞台上发挥出制衡两极的作用。这些因素的合力推动着多极化趋势的发展。 由于两大阵营的分化,两极对抗的内容和形式也发生了变化,美苏关系作为东西方冷战的主轴进一步凸现。 20 世纪 60—70 年代是美苏争霸的高峰期,发生了一系列危机形式表现的对抗事件。此期间,美苏争霸态势因双方战略力量的升降而有过大的变化,并由此而导致了国际战略格局的变化。第一节 资本主义阵营的分化一、欧洲共同体的建立和发展欧洲共同体的建立欧洲共同体的发展欧洲共同体建立的原因欧洲一体化的影响欧盟和北约舒曼计划与欧洲煤钢联营 舒曼计划: 1950 年 5 月 9 日,法国外长舒曼提出一项计划,希望联合经营法国和联邦德国的煤钢生产,并建立一个超国家的机构对之进行管理。舒曼计划得到热烈响应。 1951 年 4 月 18 日,法国,联邦德国,意大利,比利时,荷兰,卢森堡六个欧洲大陆国家根据“舒曼计划”在巴黎签订了为期 50 年的《欧洲煤钢联营条约》, 1952 年 7 月 25 日该条约生效。紧接着在卢森堡成立欧洲煤钢联营机构,总部设在布鲁塞尔。 1953 年 2 月到 1954 年 8 月,“联营”六国先后建立了煤、钢、铁砂、废铁、合金钢和特种钢的共同市场。“联营”的最高权力机构负责协调成员国的煤钢生产、投资、价格、原料分配和内部的有效竞争。欧洲煤钢联营的建立为 50年代后期成立“欧洲共同市场”奠定了基础。 Konrad Adenauer联邦德国总理阿登纳罗马条约和经济共同体的形成 随着经济实力的增长,西欧大国决定进一步加强联合,即在煤钢联营的基础上,筹建共同市场。 1957年 3 月 25 日,加入煤钢联营的法、德、意、荷、比、卢六国在罗马签定了《建立欧洲经济共同体条约》和《建立欧洲原子能共同体条约》,通称《罗马条约》。同年 7 月到 12 月六国议会先后批准《罗马条约》, 1958 年 1 月 1 日《罗马条约》生效,六国向建设共同市场,协调经济政策,促进一体化方向迈出了坚实的一大步。 罗马条约 《罗马条约》所提出的目标是:通过建立一个共同市场和一个经济...