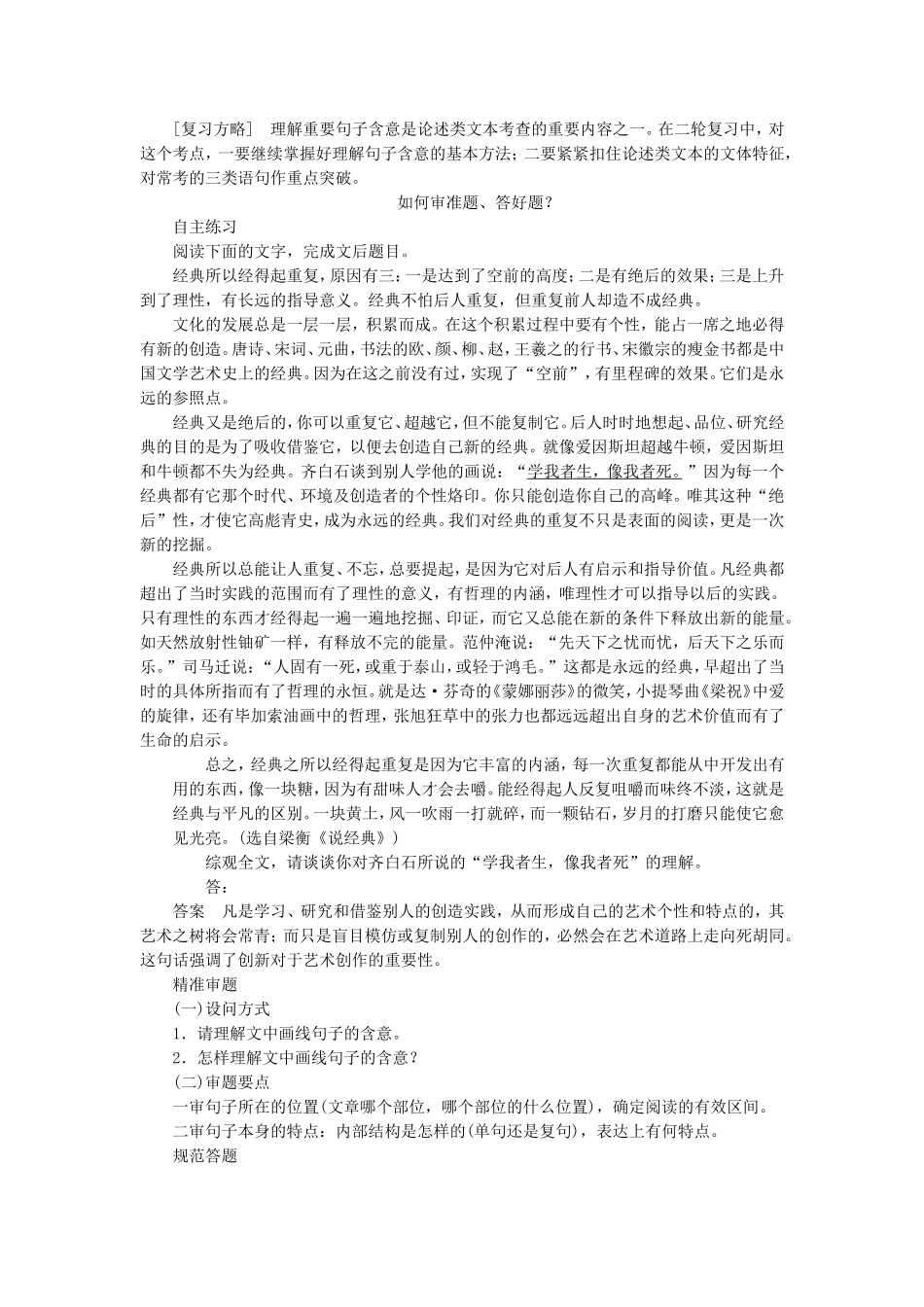

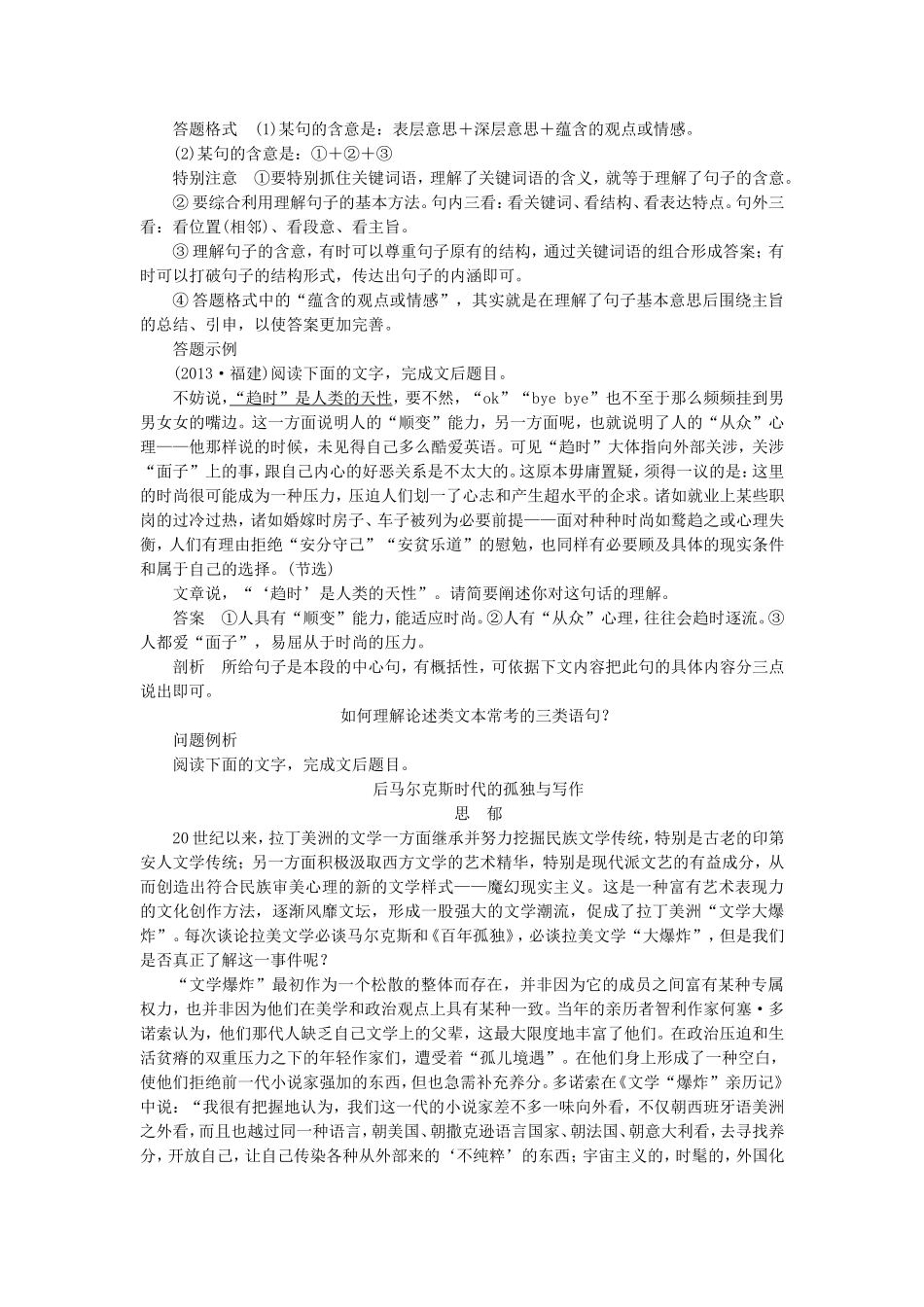

[复习方略]理解重要句子含意是论述类文本考查的重要内容之一。在二轮复习中,对这个考点,一要继续掌握好理解句子含意的基本方法;二要紧紧扣住论述类文本的文体特征,对常考的三类语句作重点突破。如何审准题、答好题?自主练习阅读下面的文字,完成文后题目。经典所以经得起重复,原因有三:一是达到了空前的高度;二是有绝后的效果;三是上升到了理性,有长远的指导意义。经典不怕后人重复,但重复前人却造不成经典。文化的发展总是一层一层,积累而成。在这个积累过程中要有个性,能占一席之地必得有新的创造。唐诗、宋词、元曲,书法的欧、颜、柳、赵,王羲之的行书、宋徽宗的瘦金书都是中国文学艺术史上的经典。因为在这之前没有过,实现了“空前”,有里程碑的效果。它们是永远的参照点。经典又是绝后的,你可以重复它、超越它,但不能复制它。后人时时地想起、品位、研究经典的目的是为了吸收借鉴它,以便去创造自己新的经典。就像爱因斯坦超越牛顿,爱因斯坦和牛顿都不失为经典。齐白石谈到别人学他的画说:“学我者生,像我者死。”因为每一个经典都有它那个时代、环境及创造者的个性烙印。你只能创造你自己的高峰。唯其这种“绝后”性,才使它高彪青史,成为永远的经典。我们对经典的重复不只是表面的阅读,更是一次新的挖掘。经典所以总能让人重复、不忘,总要提起,是因为它对后人有启示和指导价值。凡经典都超出了当时实践的范围而有了理性的意义,有哲理的内涵,唯理性才可以指导以后的实践。只有理性的东西才经得起一遍一遍地挖掘、印证,而它又总能在新的条件下释放出新的能量。如天然放射性铀矿一样,有释放不完的能量。范仲淹说:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”这都是永远的经典,早超出了当时的具体所指而有了哲理的永恒。就是达·芬奇的《蒙娜丽莎》的微笑,小提琴曲《梁祝》中爱的旋律,还有毕加索油画中的哲理,张旭狂草中的张力也都远远超出自身的艺术价值而有了生命的启示。总之,经典之所以经得起重复是因为它丰富的内涵,每一次重复都能从中开发出有用的东西,像一块糖,因为有甜味人才会去嚼。能经得起人反复咀嚼而味终不淡,这就是经典与平凡的区别。一块黄土,风一吹雨一打就碎,而一颗钻石,岁月的打磨只能使它愈见光亮。(选自梁衡《说经典》)综观全文,请谈谈你对齐白石所说的“学我者生,像我者死”的理解。答:答案凡是学习、研究和借鉴别人的创造实践,从而形成自己的艺术个性和特点的,其艺术之树将会常青;而只是盲目模仿或复制别人的创作的,必然会在艺术道路上走向死胡同。这句话强调了创新对于艺术创作的重要性。精准审题(一)设问方式1.请理解文中画线句子的含意。2.怎样理解文中画线句子的含意?(二)审题要点一审句子所在的位置(文章哪个部位,哪个部位的什么位置),确定阅读的有效区间。二审句子本身的特点:内部结构是怎样的(单句还是复句),表达上有何特点。规范答题答题格式(1)某句的含意是:表层意思+深层意思+蕴含的观点或情感。(2)某句的含意是:①+②+③特别注意①要特别抓住关键词语,理解了关键词语的含义,就等于理解了句子的含意。②要综合利用理解句子的基本方法。句内三看:看关键词、看结构、看表达特点。句外三看:看位置(相邻)、看段意、看主旨。③理解句子的含意,有时可以尊重句子原有的结构,通过关键词语的组合形成答案;有时可以打破句子的结构形式,传达出句子的内涵即可。④答题格式中的“蕴含的观点或情感”,其实就是在理解了句子基本意思后围绕主旨的总结、引申,以使答案更加完善。答题示例(2013·福建)阅读下面的文字,完成文后题目。不妨说,“趋时”是人类的天性,要不然,“ok”“byebye”也不至于那么频频挂到男男女女的嘴边。这一方面说明人的“顺变”能力,另一方面呢,也就说明了人的“从众”心理——他那样说的时候,未见得自己多么酷爱英语。可见“趋时”大体指向外部关涉,关涉“面子”上的事,跟自己内心的好恶关系是不太大的。这原本毋庸置疑,须得一议的是:这里的时尚很可能成为一种压力,压迫人们划一了心志和产生超水平的...