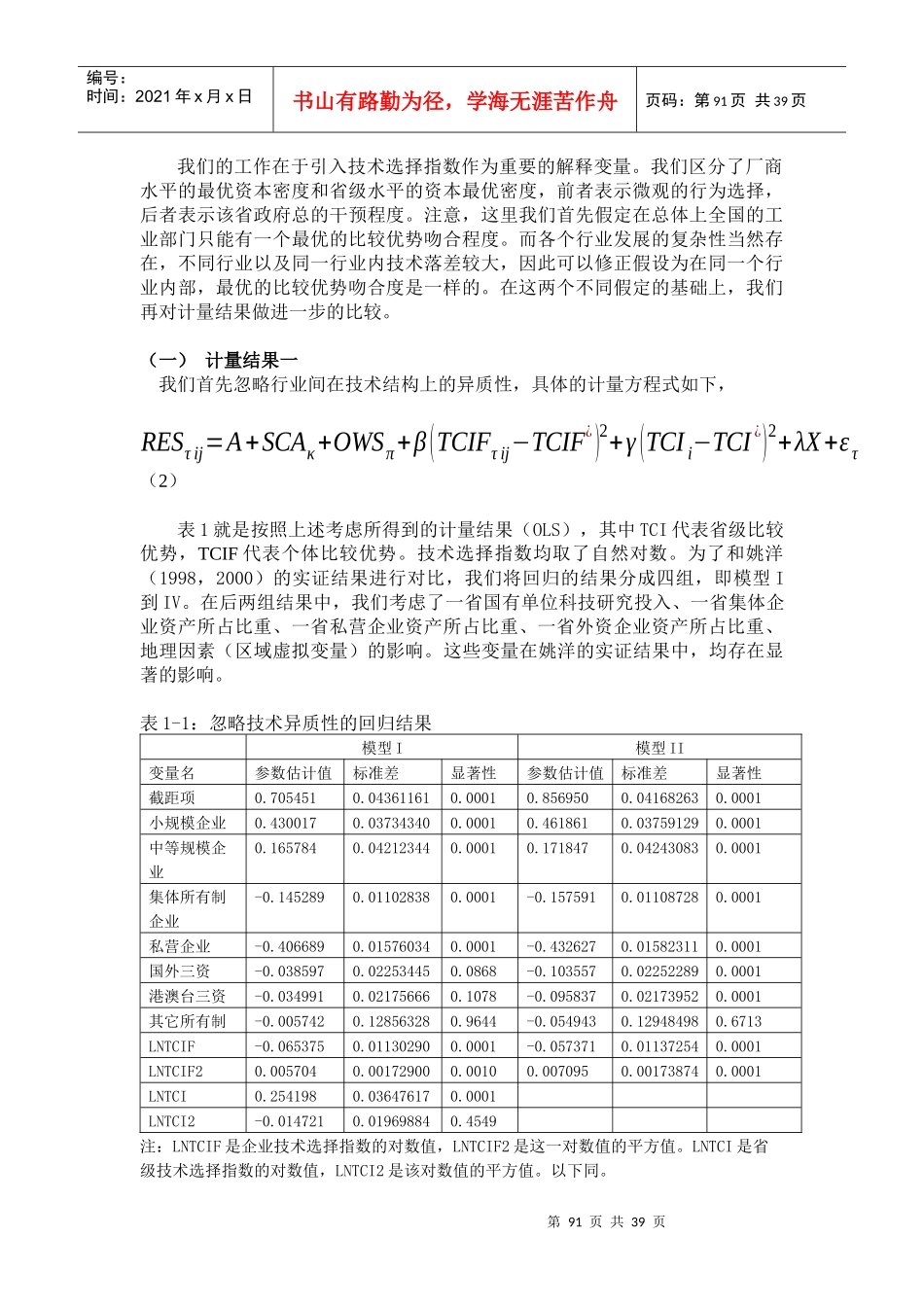

第89页共39页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第89页共39页第五章中国工业企业的技术效率分析一、导论比较优势理论建立在其对企业微观行为的一个基本判断之上,违背本地禀赋结构的企业在资金的配置效率和投入要素的技术效率方面将低于遵循比较优势的同类企业。反映企业效率的高低要求我们测量每个企业真实的经济效益,但这似乎是件非常困难的事情,因为要素价格可能被扭曲,官方统计的企业财务数据也许并不能够反应企业的真实状况。在国际的同类研究中,对于企业真实经济效益的测量需要详细的企业抽样数据。因此,为了在微观层面上寻找比较优势理论的实证证据,我们需要利用多个指标来同时对企业的效率和行为进行衡量。在本文中,我们利用1995年第三次工业普查的行业和个体抽样数据,对中国工业企业的技术效率在多个层次上进行分析。所谓企业的技术效率,是指企业在等量要素投入条件下,其产出离最大产出(生产可能性边界)的距离。其基本测量方法由Farrel(1957)和Afriat(1972)首先提出来的。测量技术效率的具体方式包含参数方法和非参数方法两种。本文沿用了参数方法,即先估计一个生产函数,确定各种生产要素对产出的贡献,然后将不能被要素贡献所解释的部分视为企业的技术效率。由于下文中对具体的效率指标估计值取了绝对值,所以它越大,企业的技术效率就越低。计算企业的技术效率仅仅是研究工作的第一步。重要的是如何去解释同一行业内部不同企业之间及不同行业之间在技术效率上存在的差异。不过遗憾的是,尽管技术效率的参数估计方法被广泛应用,但是在对企业技术效率的高低进行解释方面,文献中一直都没有统一的理论框架。就针对中国工业企业的实证工作方面,姚洋(1998,2000)的研究具有较为重要的参考意义。他主要强调来自于所有制、对外开放、企业规模、技术研究等因素的影响,并对企业技术效率的高低引入了如下解释变量:企业规模虚拟变量、所有制虚拟变量、不同所有制企业的资产比重、地区虚拟变量、行业虚拟变量、国有企业的科研支出等等。结果表明,企业规模、私有化、引进外资等因素均有助于提高企业的技术效率。本文的重点则建立在比较优势理论的框架之上,即强调企业自身投入结构的选择对于技术效率的影响。在下述计量分析中,我们首先利用随机抽样(37716个企业)的数据样本,按照随机生产前沿函数的计算结果,对影响技术效率的因素进行分解。而后,我们对数据样本进行一定的修正,并引入一些表达行业特征的变量,以反应技术效率的估计中可能存在的偏差。最后,对于一些不符合我们理论预期的行业,将给予单独讨论。二、基于总体抽样数据的企业技术效率分析第90页共39页第89页共39页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第90页共39页本部分的分析是建立在姚洋(1998,2000)的研究结果之上1,该项研究首先对工业普查的36类行业数据按照10:1的比例进行随机抽样,接着采用参数方法估计了各行业生产的随机前沿(要素的产出弹性),由此得到每个企业的技术效率。在具体的估计中,姚洋将企业的销售收入(千元)代表企业的产出,企业的劳动力为职工人数(人),资本投入为固定资产原值(千元)。其中,采纳销售收入做为衡量产出的指标,可以使技术效率能更好地反应企业的实际经营状况。由于数据样本的限制,估计中没有考虑中间投入和人力资本的作用。相对于姚洋对技术效率的解释,我们增加了一些新的解释变量,具体的计量方程式如下:RESτij=A+SCAκ+OWSπ+Hjβ(TCIFτij−TCIFj¿)2+γ(TCIi−TCI¿)2+λΧ+ετ(1)在上述方程中,τ代表不同的工业企业(共37768个企业,去掉缺损值后为37716个),i代表不同的地区(共28个省,不包括海南和西藏),j代表不同不同的产业(我们将工业部门划分为36个子类,同时排除了自来水和煤气等政府垄断性行业)。A是常数项。SCA代表企业的规模,我们遵循了工业普查的划分方法,将企业分为大中小三类,由κ代表。OWS表示企业的所有制类型,工业普查中划分为国有、集体、私营、联营、股份制、个体、国外三资、港澳台三资、其它九类,我们将私营、联营、个体、股份制合成为一...