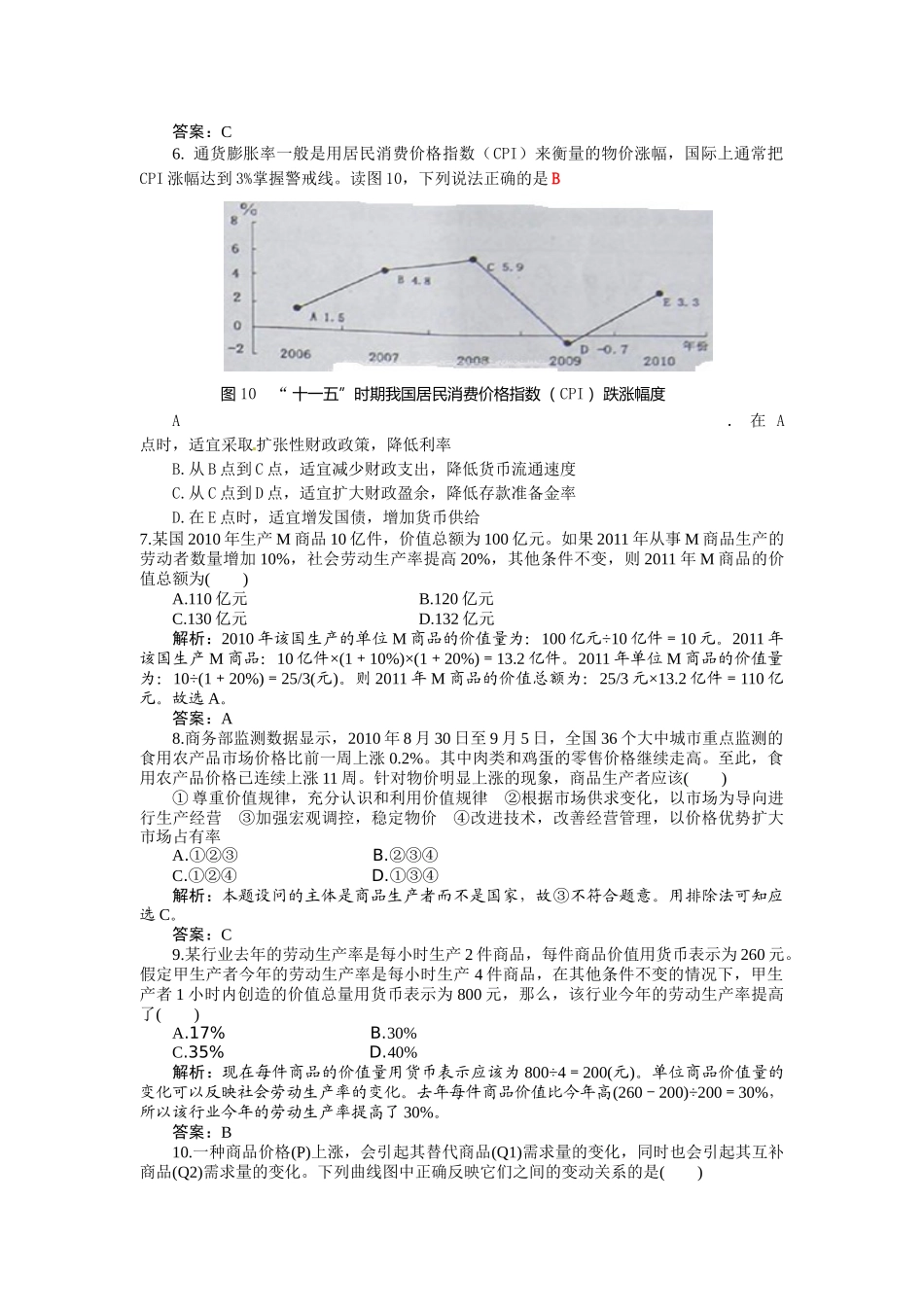

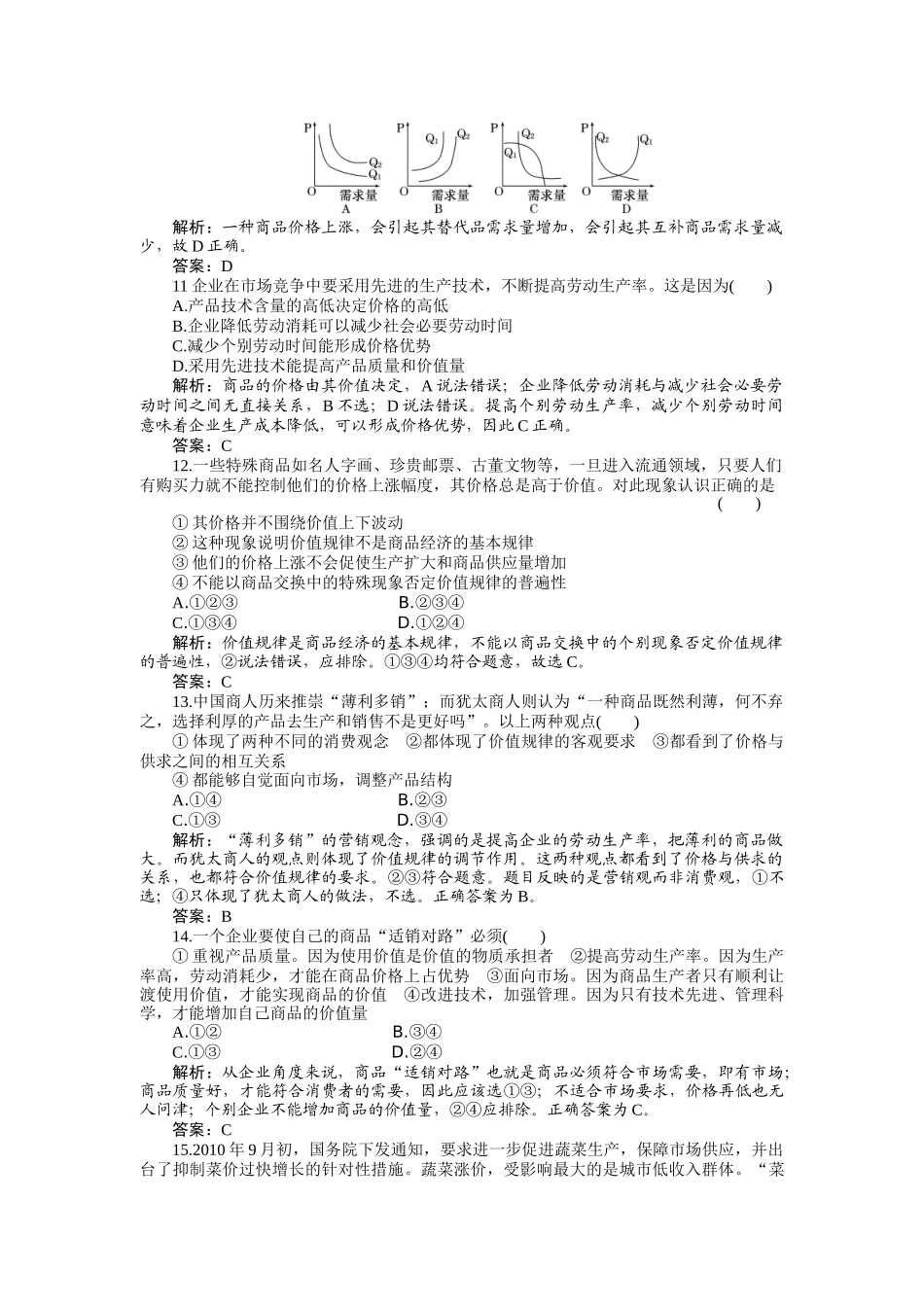

2012届高三《经济生活》一轮复习第一单元+文化生活(限时60分钟,满分100分)一、单项选择题(每小题5分,共60分)1.2010年,某国流通中的货币需要量为30000亿元,由于生产发展,2011年,货币需要量增加20%,但实际执行结果却使流通中的纸币量达到了50000亿元。假设2010年该国一单位M商品,其价值用该国货币表示为15元。在其他条件不变的情况下,2011年一单位M商品的价值用货币表示为()A.10.8元B.20.8元C.12.5元D.18元解析:2011年该国单位货币所代表的价值量=流通中的货币需求量/纸币流通总量=30000×(1+20%)÷50000=0.72(元),意味着等量货币2011年只具有2010年72%的购买力,在其他条件不变的情况下,2011年一单位M商品的价值用货币表示为:15÷72%≈20.8(元)。故答案为B。答案:B2.(2011·大连模拟)某出口企业向美元区出口机器设备,当美元与人民币的兑换比率为17∶时,每出口一套价格为12万美元的设备,可获利36万元人民币。当美元与人民币的兑换比率变为16.5∶时,在成本不变的情况下,此时该企业每出口一套设备,获利()A.30万元人民币B.32万元人民币C.33.75万元人民币D.36万元人民币解析:解答本题需要抓住材料关键信息“在成本不变的情况下”。在美元与人民币汇率为1∶7时,可以计算出该设备的成本:12×7-36=48(万元)人民币;当美元与人民币汇率变为1∶6.5时,该企业获利:12×6.5-48=30(万元)人民币,故A项正确。答案:A商务部公布数据显示,2010年11月我国食品价格上涨11.7%,粮食价格上涨14.7%,鲜菜价格上涨21.3%。据此回答1~2题。3.上述食用农产品价格上涨()①人们会减少对它的购买②不会引起人们对其需求量的变化③对其需求量的影响较小④对其需求量的影响较大A.①②B.②③C.①③D.③④解析:一般说来,商品的价格上升时,人们会减少对它的购买,故①正确而②错误;价格变动对生活必需品需求量影响较小,对高档耐用品需求量影响较大,上述食用农产品均为生活必需品,因此③正确,④错误;正确答案为C。答案:C4.食用农产品价格上涨,原因是多方面的。流通环节过多,成本加大是价格上涨的一个重要推手。这表明()A.价值决定价格B.供求影响价格C.流通环节决定价格D.我国经济生活中出现了严重的通货膨胀解析:材料未体现B;C项表述错误;D与现实不符;A正确且符合题意。答案:A5.由于我国地域辽阔,同一种商品在甲地可能供不应求,出现“物以稀为贵”的现象,而在乙地可能出现“货多不值钱”的现象。对于甲、乙两地市场情形,说法正确的是()①甲是卖方市场②乙是卖方市场③地域因素是影响价格的直接因素④地域因素可能造成价格差异A.①②B.③④C.①④D.②③解析:供不应求,买者竞争,价格上涨,形成卖方市场,①正确而②错误;地域因素是影响价格的间接因素,③错误而④正确,故选C。图10“十一五”时期我国居民消费价格指数(CPI)跌涨幅度答案:C6.通货膨胀率一般是用居民消费价格指数(CPI)来衡量的物价涨幅,国际上通常把CPI涨幅达到3%掌握警戒线。读图10,下列说法正确的是BA.在A点时,适宜采取扩张性财政政策,降低利率B.从B点到C点,适宜减少财政支出,降低货币流通速度C.从C点到D点,适宜扩大财政盈余,降低存款准备金率D.在E点时,适宜增发国债,增加货币供给7.某国2010年生产M商品10亿件,价值总额为100亿元。如果2011年从事M商品生产的劳动者数量增加10%,社会劳动生产率提高20%,其他条件不变,则2011年M商品的价值总额为()A.110亿元B.120亿元C.130亿元D.132亿元解析:2010年该国生产的单位M商品的价值量为:100亿元÷10亿件=10元。2011年该国生产M商品:10亿件×(1+10%)×(1+20%)=13.2亿件。2011年单位M商品的价值量为:10÷(1+20%)=25/3(元)。则2011年M商品的价值总额为:25/3元×13.2亿件=110亿元。故选A。答案:A8.商务部监测数据显示,2010年8月30日至9月5日,全国36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%。其中肉类和鸡蛋的零售价格继续走高。至此,食用农产品价格已连续上涨11周。针对物价明显上涨的现象,商品生产者应该()①尊重价值规律,充分认识和利用价值规律②根据市场供求变化,以市场为导向进行生产经营③...