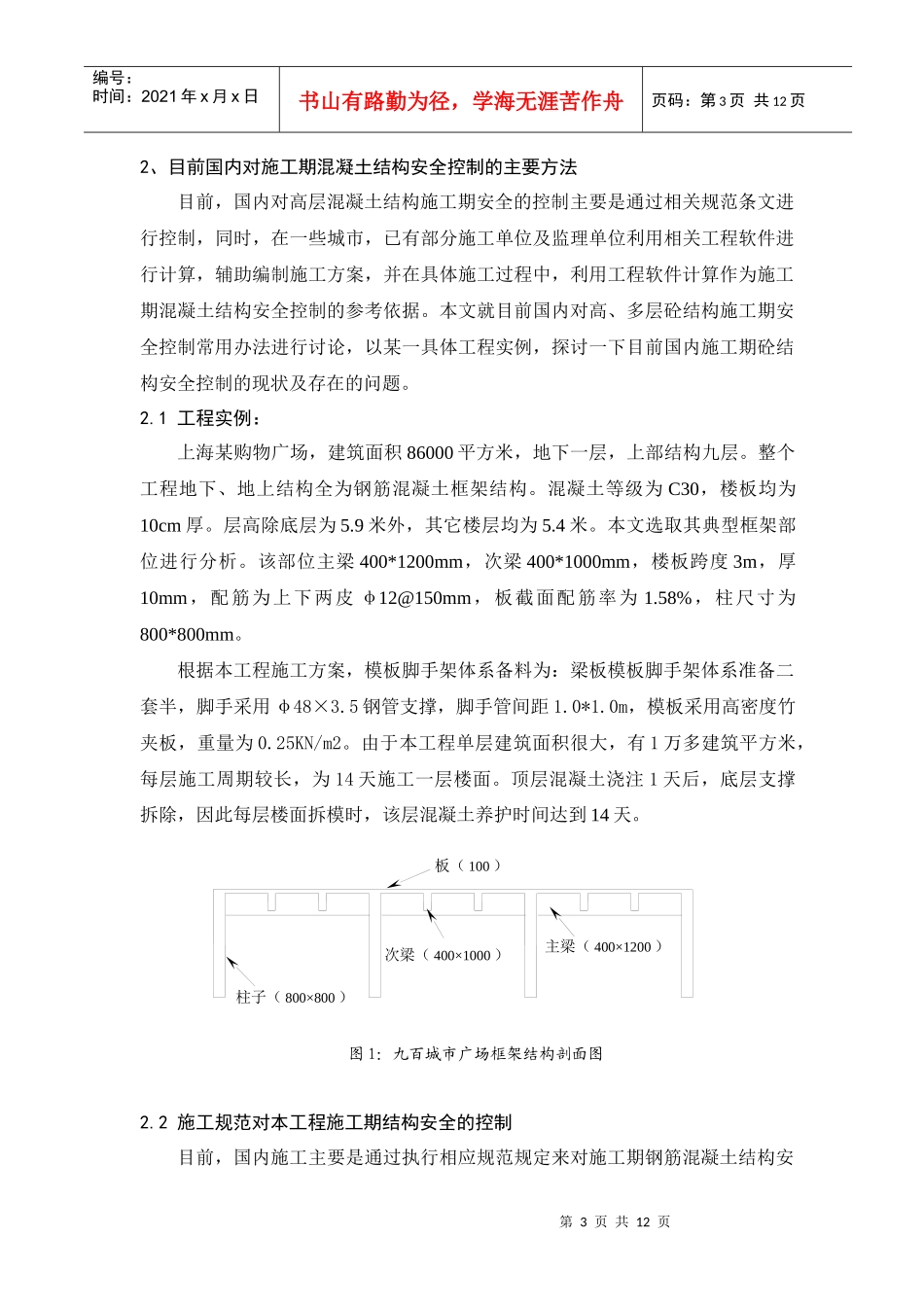

第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共12页施工期钢筋混凝土结构安全分析的探讨曹军1,刘西拉2(1.上海建科建设监理咨询有限公司,200032;2.上海交通大学船舶海洋与建工学院,200032)[摘要]结构在施工过程中的平均风险率远高于使用期,对施工期钢筋混凝土结构进行安全分析与控制,就必须对施工期间荷载在部分完成的结构和支撑系统之间的传递进行分析与研究。现行的钢筋混凝土结构设计规范和施工规范不能对施工期钢筋混凝土结构的受力进行合理分析,因而无法对施工期结构的安全进行有效的控制。国内目前推广应用的部分施工期结构安全计算软件也不能很好地对施工期钢筋砼结构进行受力分析,清华大学土木工程系与北京第七建筑工程公司合作开发出一套人机交互的“施工期钢筋混凝土结构安全分析与控制软件-SAC”,能对施工期整个阶段每次施工步骤对各楼层受力的影响进行分析,具有较好的科学性与严谨性[关键词]施工期砼结构安全分析;砼结构施工规范;PKPM施工安全设施软件;SAC软件1、前言建筑结构的生命周期大致可分为三个阶段:施工阶段、使用阶段、老化阶段[1][2],大量统计资料表明,结构在施工过程中的平均风险率远大于使用期。在我国,约有三分之二的工程破坏事故出现在施工过程[3]。施工期现浇钢筋混凝土结构,新浇筑的楼层混凝土结构的重力荷载和施工活荷载通常由模板系统支撑,模板支撑又将荷载传给先前浇好的数层楼板上。由于施工周期短,这些承担施工荷载的楼板混凝土仍处于养护期,构件的强度还在发展,刚度也在变化,而这些楼层承担的施工荷载有时会达到甚至超过成熟混凝土结构正常使用状态所承担的设计荷载,由此造成现浇混凝土结构质量事故增加,严重的会使模板支撑临时结构以及现浇混凝土结构垮塌。因此,必须有足够的支模层数,必要时甚至需要提高楼板的设计荷载,以得到所需要的承载力来支承外荷载[4][5]。但从经济角度来看,既不能过多的增加支模层数,也不宜过大地提高第2页共12页第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共12页楼板的极限承载力。只有准确把握现浇楼板的荷载传递规律,才能既达到经济的目的又满足安全的要求。施工期现浇钢筋混凝土结构的高事故率从某种方面反映了现行设计理论和方法对施工阶段现浇混凝土结构安全性分析还不够完善,同时相关施工规范对施工期钢筋混凝土结构的安全控制也不够全面,因此,对高层建筑混凝土结构施工期的受力特性分析对于控制施工期建筑倒塌事故和质量事故具有重大的理论与现实意义。关于施工期结构安全的分析,1963年,美国学者P.Grundy和A.Kabaila[6]等人就对高层建筑施工中的荷载传递与支模层数进行了探讨与研究,提出了简化手算结构分析方法,给出了施工中荷载传递的系数。此法简单明了,便于现场施工使用,美国混凝土协会(ACI347-88)推荐在混凝土模板工程中使用这一方法。此后,一些学者通过大量的实验对ACI提供的方法进行了检测。总体认为简化方法低估了楼板的最大荷载,但还是可以接受的[7]。1983年我国学者刘西拉建立了施工期结构分析的三维有限元法——精化方法(refinedmethod)[8]。此方法更精确的描述了施工过程,对板的边界条件、地基刚度、柱的轴向变形、板的形状以及混凝土和支撑徐变等非线性因素进行了全面的研究,把对高层混凝土建筑施工过程中楼板的荷载传递问题的分析推上了一个新的高度,此外,陈惠发[8][9]、李惠明[10][11]、段明珠[12][13]、李莹[14]等也在此理论基础上,对施工时变结构体系进行了深化。最终,清华大学的学者方东平、祝宏毅和刘西拉[15][16]等人对清华大学法学楼框架结构进行了现场测试,较全面地对结构施工过程中的荷载、材料、内力、变形等特征进行了全周期的测量。通过对新浇筑的楼板内钢筋应力和其下支撑荷载观测,发现新浇筑的混凝土楼板在养护期间随着其强度、刚度的增长,由最初不承担任何荷载,逐渐开始分担自重荷载,通过对现场实测数据的分析和讨论,得到了结构在施工过程中的基本特征以及荷载传递的规律,发现随着新浇楼板强度和刚度的增长,环境温度的变化、混凝土早期徐变...