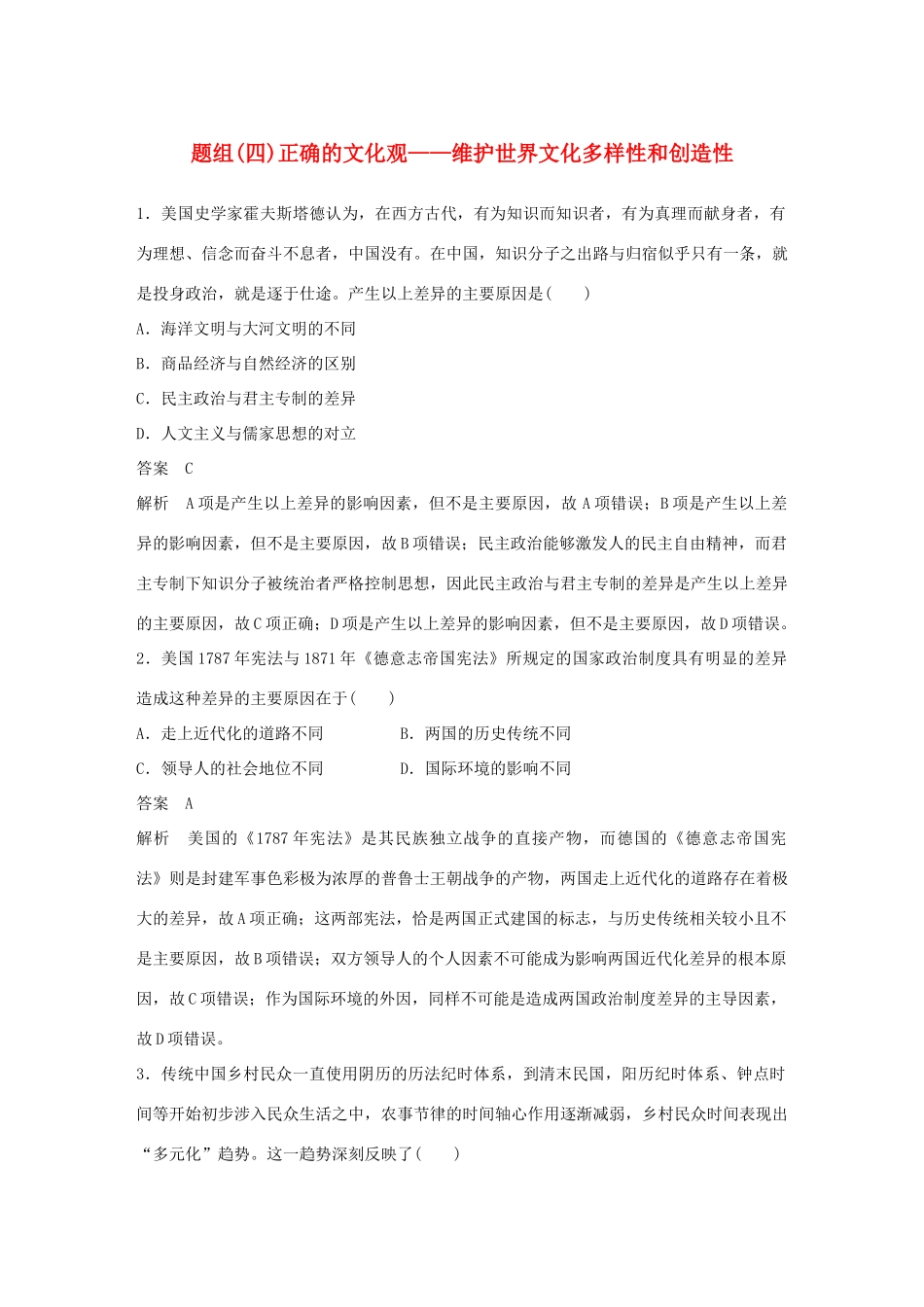

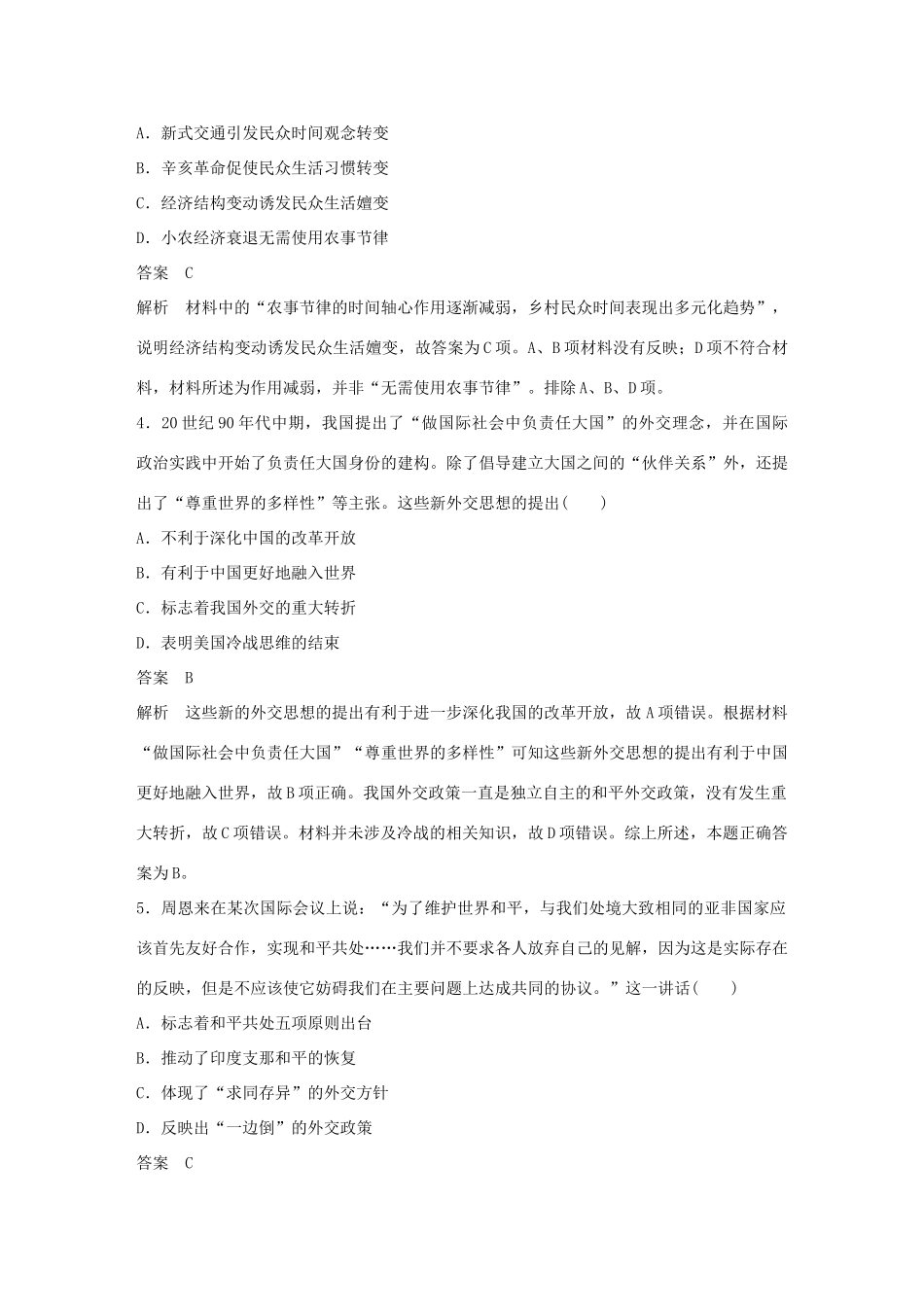

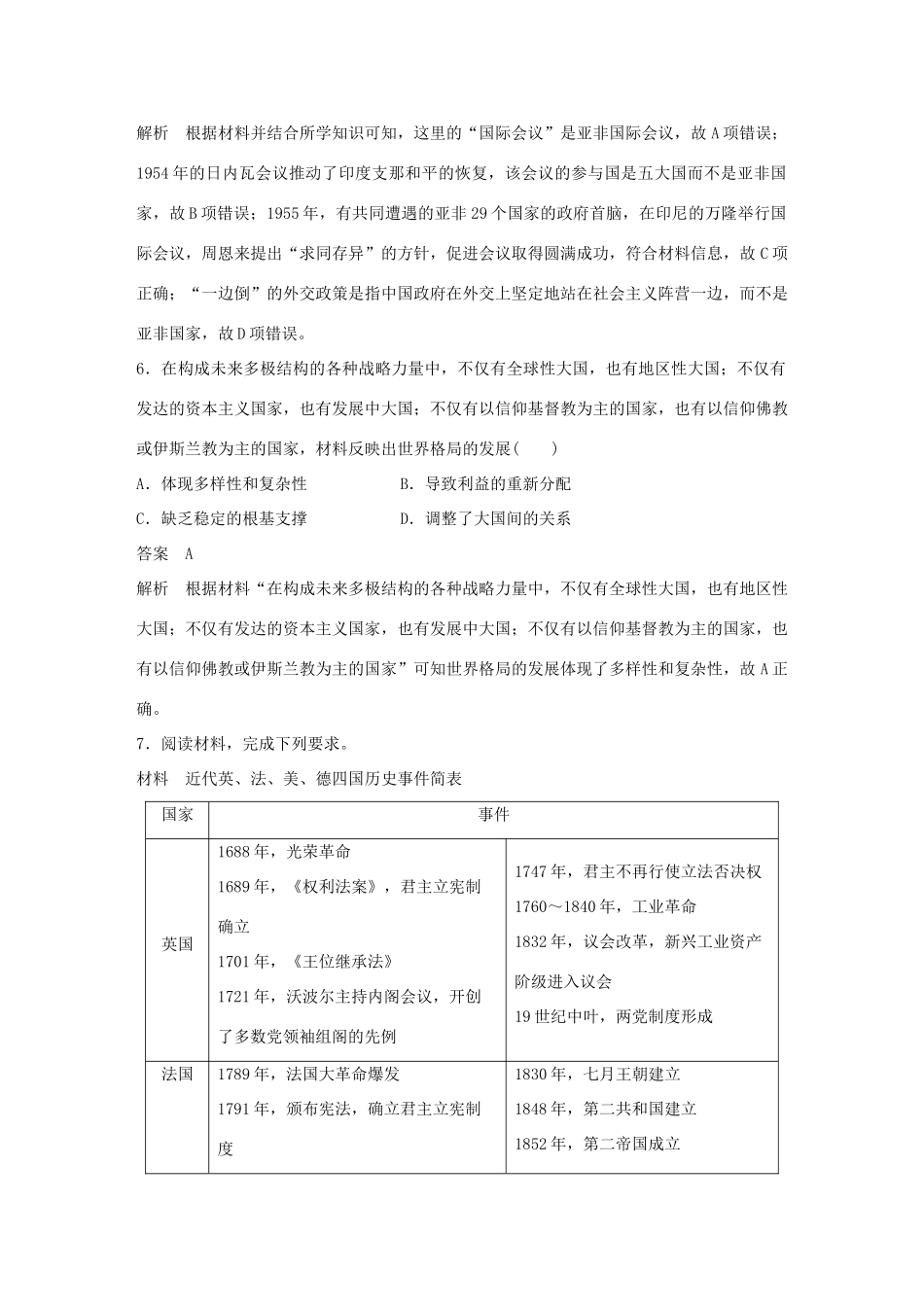

题组(四)正确的文化观——维护世界文化多样性和创造性1.美国史学家霍夫斯塔德认为,在西方古代,有为知识而知识者,有为真理而献身者,有为理想、信念而奋斗不息者,中国没有。在中国,知识分子之出路与归宿似乎只有一条,就是投身政治,就是逐于仕途。产生以上差异的主要原因是()A.海洋文明与大河文明的不同B.商品经济与自然经济的区别C.民主政治与君主专制的差异D.人文主义与儒家思想的对立答案C解析A项是产生以上差异的影响因素,但不是主要原因,故A项错误;B项是产生以上差异的影响因素,但不是主要原因,故B项错误;民主政治能够激发人的民主自由精神,而君主专制下知识分子被统治者严格控制思想,因此民主政治与君主专制的差异是产生以上差异的主要原因,故C项正确;D项是产生以上差异的影响因素,但不是主要原因,故D项错误。2.美国1787年宪法与1871年《德意志帝国宪法》所规定的国家政治制度具有明显的差异造成这种差异的主要原因在于()A.走上近代化的道路不同B.两国的历史传统不同C.领导人的社会地位不同D.国际环境的影响不同答案A解析美国的《1787年宪法》是其民族独立战争的直接产物,而德国的《德意志帝国宪法》则是封建军事色彩极为浓厚的普鲁士王朝战争的产物,两国走上近代化的道路存在着极大的差异,故A项正确;这两部宪法,恰是两国正式建国的标志,与历史传统相关较小且不是主要原因,故B项错误;双方领导人的个人因素不可能成为影响两国近代化差异的根本原因,故C项错误;作为国际环境的外因,同样不可能是造成两国政治制度差异的主导因素,故D项错误。3.传统中国乡村民众一直使用阴历的历法纪时体系,到清末民国,阳历纪时体系、钟点时间等开始初步涉入民众生活之中,农事节律的时间轴心作用逐渐减弱,乡村民众时间表现出“多元化”趋势。这一趋势深刻反映了()A.新式交通引发民众时间观念转变B.辛亥革命促使民众生活习惯转变C.经济结构变动诱发民众生活嬗变D.小农经济衰退无需使用农事节律答案C解析材料中的“农事节律的时间轴心作用逐渐减弱,乡村民众时间表现出多元化趋势”,说明经济结构变动诱发民众生活嬗变,故答案为C项。A、B项材料没有反映;D项不符合材料,材料所述为作用减弱,并非“无需使用农事节律”。排除A、B、D项。4.20世纪90年代中期,我国提出了“做国际社会中负责任大国”的外交理念,并在国际政治实践中开始了负责任大国身份的建构。除了倡导建立大国之间的“伙伴关系”外,还提出了“尊重世界的多样性”等主张。这些新外交思想的提出()A.不利于深化中国的改革开放B.有利于中国更好地融入世界C.标志着我国外交的重大转折D.表明美国冷战思维的结束答案B解析这些新的外交思想的提出有利于进一步深化我国的改革开放,故A项错误。根据材料“做国际社会中负责任大国”“尊重世界的多样性”可知这些新外交思想的提出有利于中国更好地融入世界,故B项正确。我国外交政策一直是独立自主的和平外交政策,没有发生重大转折,故C项错误。材料并未涉及冷战的相关知识,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。5.周恩来在某次国际会议上说:“为了维护世界和平,与我们处境大致相同的亚非国家应该首先友好合作,实现和平共处……我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映,但是不应该使它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。”这一讲话()A.标志着和平共处五项原则出台B.推动了印度支那和平的恢复C.体现了“求同存异”的外交方针D.反映出“一边倒”的外交政策答案C解析根据材料并结合所学知识可知,这里的“国际会议”是亚非国际会议,故A项错误;1954年的日内瓦会议推动了印度支那和平的恢复,该会议的参与国是五大国而不是亚非国家,故B项错误;1955年,有共同遭遇的亚非29个国家的政府首脑,在印尼的万隆举行国际会议,周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议取得圆满成功,符合材料信息,故C项正确;“一边倒”的外交政策是指中国政府在外交上坚定地站在社会主义阵营一边,而不是亚非国家,故D项错误。6.在构成未来多极结构的各种战略力量中,不仅有全球性大国,也有地区性大国;不仅有发达的资本主义...