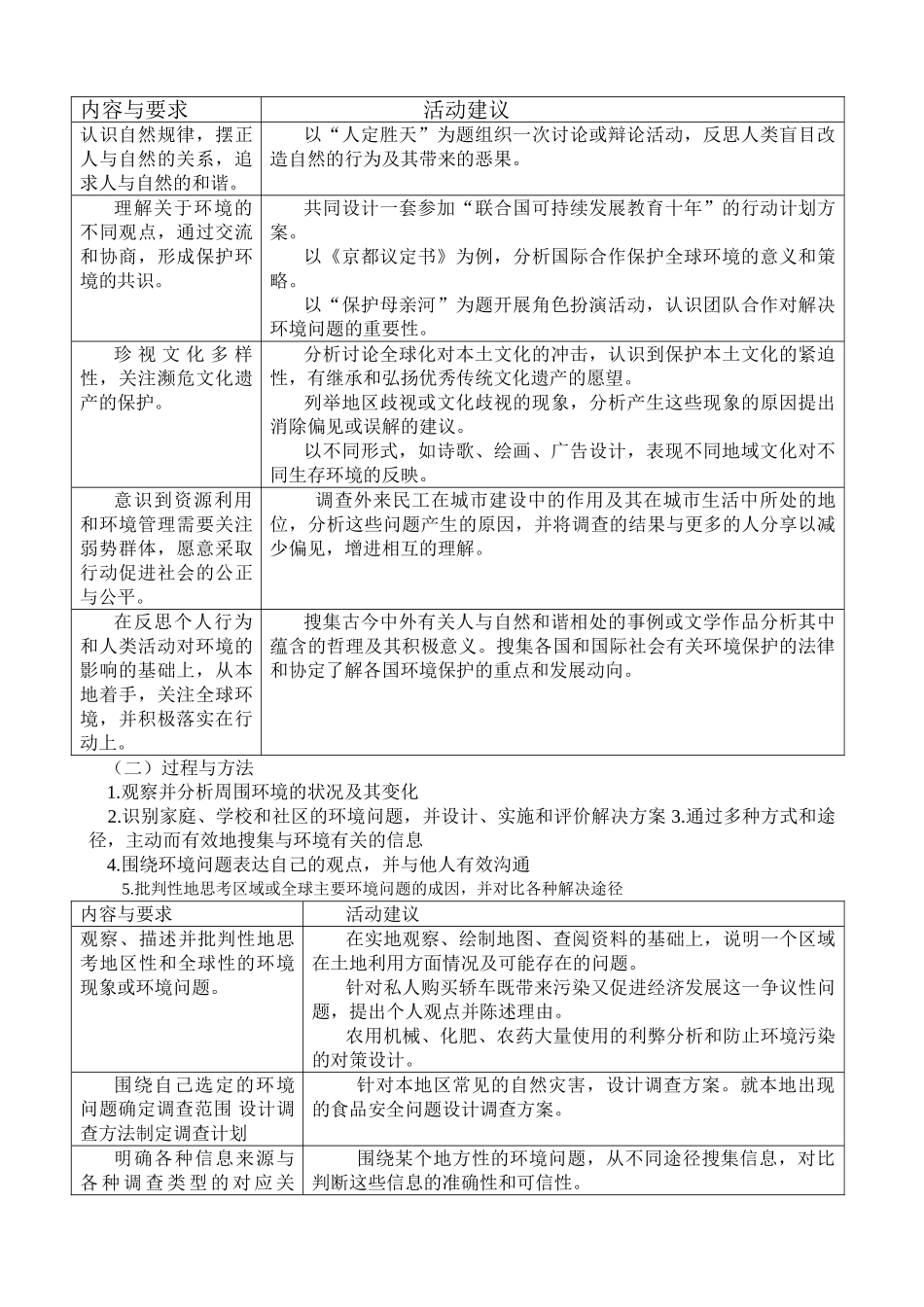

新课程标准下的中学环境教育新课程标准下,通过模块组织教材,新教材更加注重知识的形成过程、知识在生产生活中的应用;师生通过主题学习掌握相关知识和技能,在掌握知识和技能的过程中树立终身学习的理念、“以人为本,科学发展”的理念、人与自然和谐共处的可持续发展理念。新课程注重探究与实践,环境教育也需要探究与实践,方法上是相通的;新课程处处都熔合了环境教育的理念与内容,环境教育又为新课程的实施(特别是校本课程的开发)提供的大量的素材。环境教育的深入开展有助于新课程标准的落实,同时新课程标准的实施为创造性地开展环境教育提供了技术支持。下面,我就新课程标准下的中学环境教育谈几点初浅的认识:一、新课程标准下环境教育的基本理念(一)引导学生认识世界是普遍联系和相互依存的生态环境的各组成要素之间、全球生态环境与区域生态环境之间不是孤立的,它们相互作用,共同构成相互依存的整个自然生态系统。个人、家庭、社区以及国家相互之间,人类社会的经济、政治、文化等活动之间,同样也存在着紧密的相互依存关系。而人类社会与自然生态环境之间也是相互影响、相互作用的。因此认识和尊重自然规律,处理好人与人、人与社会之间的关系,实现人与自然之间的和谐共处,对人类的生存和发展至关重要。(二)引导学生珍视生物多样性,关注不同文化对环境的影响生物多样性是自然生态环境的活力和潜能的重要表征;文化多样性是人类文明进步的基石。生物多样性与文化多样性之间具有相互依存、相互促进的关系。保持生物多样性与尊重文化多样性是实现可持续发展的重要前提。在全球化进程中,尤其应该重视维护不同物种的生存环境和生存权利,尊重各民族在不危害人类共同利益和环境的前提下,为适应和保护自身生存环境而采取的多样化的生活方式和发展模式。(三)引导学生理解可持续发展的内涵生态环境的承载力取决于自然生态系统的自我恢复潜能和地球资源的再生潜能。社会环境的健康发展受到自然、经济、文化、政治等多种因素的影响。人类应当了解自身行为对环境所产生的正面与负面的影响,在发展的过程中减少乃至避免对环境造成破坏。正是在反思历史发展进程的基础上,人们提出了可持续发展的概念。可持续发展强调人类在精神和物质方面的协调发展,要求不同国家和地区在资源利用和环境管理上加强交流、理解与合作,在满足当代人需求的同时保护好作为人类后代及其他生命生存和发展基础的资源与环境。(四)引导学生主动参与解决环境问题,培养学生的环境责任感引导学生参与解决身边的环境问题是培养学生环境责任感的重要途径。在这一过程中,学生一方面获得对环境的敏感性和关于环境的知识,另一方面,认识环境问题的复杂性,培养其解决环境问题的能力和责任感。同时,应帮助学生了解人类活动会对环境造成不同性质和程度的影响,增强忧患意识,对影响环境的行为采取审慎的态度。二、新课程标准下环境教育的具体目标(一)情感、态度与价值观1.关爱自然,尊重生命2.关爱和善待他人,能积极、平等、公正地与他入合作,尊重不同的观点意见,尊重文化的多样性3.意识到公民在环境方面的权利和义务,有建设可持续未来的愿望4.关注环境,积极参与有关环境的决策和行动,做有责任感的公民内容与要求活动建议认识自然规律,摆正人与自然的关系,追求人与自然的和谐。以“人定胜天”为题组织一次讨论或辩论活动,反思人类盲目改造自然的行为及其带来的恶果。理解关于环境的不同观点,通过交流和协商,形成保护环境的共识。共同设计一套参加“联合国可持续发展教育十年”的行动计划方案。以《京都议定书》为例,分析国际合作保护全球环境的意义和策略。以“保护母亲河”为题开展角色扮演活动,认识团队合作对解决环境问题的重要性。珍视文化多样性,关注濒危文化遗产的保护。分析讨论全球化对本土文化的冲击,认识到保护本土文化的紧迫性,有继承和弘扬优秀传统文化遗产的愿望。列举地区歧视或文化歧视的现象,分析产生这些现象的原因提出消除偏见或误解的建议。以不同形式,如诗歌、绘画、广告设计,表现不同地域文化对不同生存环境的反映。意识到资源利用和环境管理需要关...