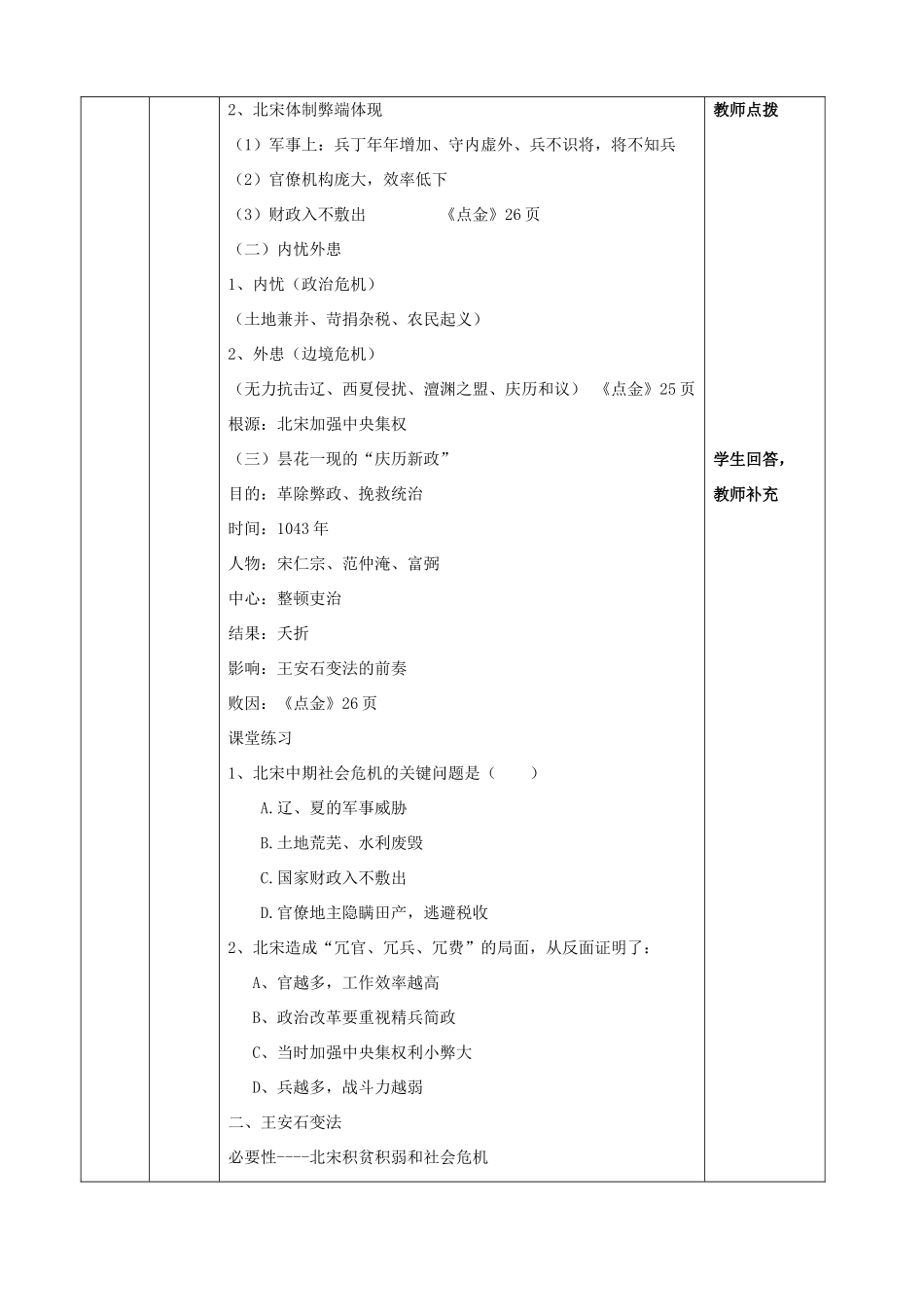

王安石变法教学目的课标要求:1、了解王安石变法的历史背景2、归纳王安石变法的的主要内容,评价其历史作用。知识与能力:掌握王安石变法的背景、措施、评价等知识点,培养学生评价历史人物事件的能力。过程与方法:通过对本节几个人物及改革历史事件的分析,让学生认识改革的艰难和曲折,并非一帆风顺。情感、态度、价值观:通过对本节内容的学习,激发学生敢于改革创新的精神。重点重点:王安石变法的背景、措施、评价。难点难点:王安石变法与商鞅变法比较教学环节说明备注教学内容复习复习商鞅变法相关内容教师综述新课预习、作业的检查1、阅读课本40--47页,初步熟悉本课内容梗概。2、完成练习册的课前预习新课导入解读导语导入新课课程讲授【知识清单】一、积贫积弱的北宋—背景(一)兵虚财匮(积贫积弱)1、宋初的封建集权(行政财权军权)及其施行原因(回顾建权背景,防止地方势力坐大,出现分裂割据)学生回答,教师点拨学生回答2、北宋体制弊端体现(1)军事上:兵丁年年增加、守内虚外、兵不识将,将不知兵(2)官僚机构庞大,效率低下(3)财政入不敷出《点金》26页(二)内忧外患1、内忧(政治危机)(土地兼并、苛捐杂税、农民起义)2、外患(边境危机)(无力抗击辽、西夏侵扰、澶渊之盟、庆历和议)《点金》25页根源:北宋加强中央集权(三)昙花一现的“庆历新政”目的:革除弊政、挽救统治时间:1043年人物:宋仁宗、范仲淹、富弼中心:整顿吏治结果:夭折影响:王安石变法的前奏败因:《点金》26页课堂练习1、北宋中期社会危机的关键问题是()A.辽、夏的军事威胁B.土地荒芜、水利废毁C.国家财政入不敷出D.官僚地主隐瞒田产,逃避税收2、北宋造成“冗官、冗兵、冗费”的局面,从反面证明了:A、官越多,工作效率越高B、政治改革要重视精兵简政C、当时加强中央集权利小弊大D、兵越多,战斗力越弱二、王安石变法必要性----北宋积贫积弱和社会危机教师点拨学生回答,教师补充(财政危机、政治危机、边境危机)可能性:.庆历新政揭开了序幕;王安石立志变法;.宋神宗继位,任用王安石为宰相,推行变法。1、目的:摆脱积贫积弱和社会危机,实现富国强兵,巩固封建统治。2、核心内容:富国强兵3、主要措施:(1)富国之法:均输法、市易法、青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法(2)强兵之法:军训改革(将兵法、保甲法)、军备改革(保马法、军器监)(3)取士之法:科举改革、改革学校制度4、短暂的变法(1)成就:(2)评价:性质、积极、消极(3)败因:根本、主要原因5、认识:(1)从改革的原因来看:改革是社会发展的必然要求(2)从改革的目的和结果来看:改革是促进国家强盛的手段,但不是所有的改革都能取得成功。(3)从改革的过程来看:改革会有阻力、充满艰险6、比较商鞅变法和王安石变法(1)相似点:目的都是为了富国强兵;变法得到了王权的支持;内容都触动了旧势力的利益,遭到强烈的反对;变法者都受到打击;生产关系都对作了调整;都是封建地主阶级的改革运动。(2)不同点:背景:商:发生在新旧交替的战国时期;王:发生在北宋中期统治危机四伏时期。根本目的:商:根本上废除旧制度,建立新制度;王:挽救统治危机,局部调整生产关系性质:商:是一场封建化的运动;王:对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革内容:商:农战和法制为核心,措施全面和彻底;王:以富国强兵为核心,是局部调整。结果和影响:商:成功,对后世影响大;王:失败小结通过对本课的学习使我们认识到改革是社会发展的必然要求,是推动社会发展的动力,但是改革并非一帆风顺,充满着艰险和曲折。作业布置及疑难解答课后反思