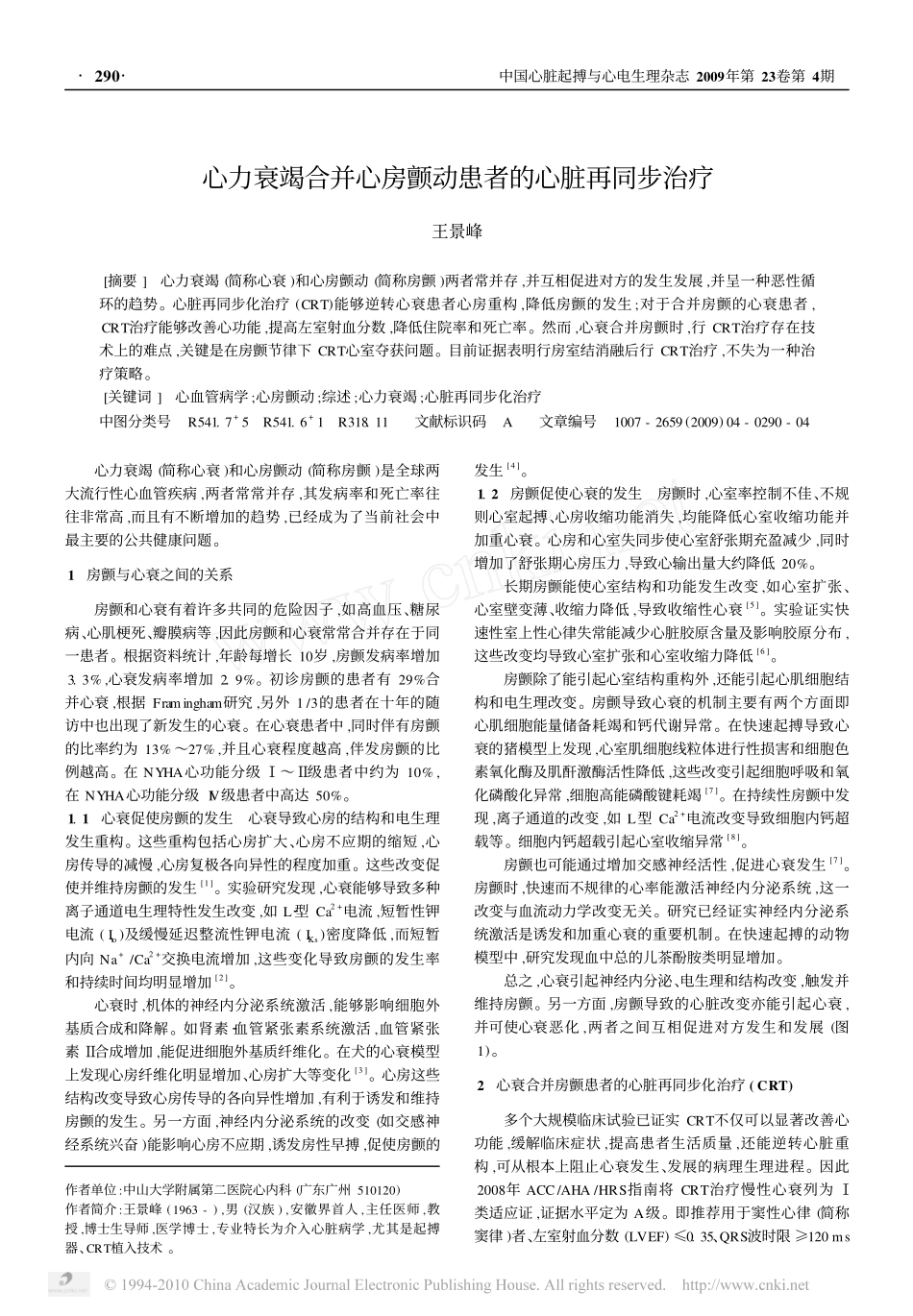

心力衰竭合并心房颤动患者的心脏再同步治疗王景峰[摘要]心力衰竭(简称心衰)和心房颤动(简称房颤)两者常并存,并互相促进对方的发生发展,并呈一种恶性循环的趋势。心脏再同步化治疗(CRT)能够逆转心衰患者心房重构,降低房颤的发生;对于合并房颤的心衰患者,CRT治疗能够改善心功能,提高左室射血分数,降低住院率和死亡率。然而,心衰合并房颤时,行CRT治疗存在技术上的难点,关键是在房颤节律下CRT心室夺获问题。目前证据表明行房室结消融后行CRT治疗,不失为一种治疗策略。[关键词]心血管病学;心房颤动;综述;心力衰竭;心脏再同步化治疗中图分类号R541.7+5R541.6+1R318.11文献标识码A文章编号1007-2659(2009)04-0290-04作者单位:中山大学附属第二医院心内科(广东广州510120)作者简介:王景峰(1963-),男(汉族),安徽界首人,主任医师,教授,博士生导师,医学博士,专业特长为介入心脏病学,尤其是起搏器、CRT植入技术。心力衰竭(简称心衰)和心房颤动(简称房颤)是全球两大流行性心血管疾病,两者常常并存,其发病率和死亡率往往非常高,而且有不断增加的趋势,已经成为了当前社会中最主要的公共健康问题。1房颤与心衰之间的关系房颤和心衰有着许多共同的危险因子,如高血压、糖尿病、心肌梗死、瓣膜病等,因此房颤和心衰常常合并存在于同一患者。根据资料统计,年龄每增长10岁,房颤发病率增加3.3%,心衰发病率增加2.9%。初诊房颤的患者有29%合并心衰,根据Framingham研究,另外1/3的患者在十年的随访中也出现了新发生的心衰。在心衰患者中,同时伴有房颤的比率约为13%~27%,并且心衰程度越高,伴发房颤的比例越高。在NYHA心功能分级Ⅰ~Ⅱ级患者中约为10%,在NYHA心功能分级IV级患者中高达50%。1.1心衰促使房颤的发生心衰导致心房的结构和电生理发生重构。这些重构包括心房扩大、心房不应期的缩短,心房传导的减慢,心房复极各向异性的程度加重。这些改变促使并维持房颤的发生[1]。实验研究发现,心衰能够导致多种离子通道电生理特性发生改变,如L2型Ca2+电流,短暂性钾电流(Ito)及缓慢延迟整流性钾电流(IKs)密度降低,而短暂内向Na+/Ca2+交换电流增加,这些变化导致房颤的发生率和持续时间均明显增加[2]。心衰时,机体的神经内分泌系统激活,能够影响细胞外基质合成和降解。如肾素2血管紧张素系统激活,血管紧张素Ⅱ合成增加,能促进细胞外基质纤维化。在犬的心衰模型上发现心房纤维化明显增加、心房扩大等变化[3]。心房这些结构改变导致心房传导的各向异性增加,有利于诱发和维持房颤的发生。另一方面,神经内分泌系统的改变(如交感神经系统兴奋)能影响心房不应期,诱发房性早搏,促使房颤的发生[4]。1.2房颤促使心衰的发生房颤时,心室率控制不佳、不规则心室起搏、心房收缩功能消失,均能降低心室收缩功能并加重心衰。心房和心室失同步使心室舒张期充盈减少,同时增加了舒张期心房压力,导致心输出量大约降低20%。长期房颤能使心室结构和功能发生改变,如心室扩张、心室壁变薄、收缩力降低,导致收缩性心衰[5]。实验证实快速性室上性心律失常能减少心脏胶原含量及影响胶原分布,这些改变均导致心室扩张和心室收缩力降低[6]。房颤除了能引起心室结构重构外,还能引起心肌细胞结构和电生理改变。房颤导致心衰的机制主要有两个方面即心肌细胞能量储备耗竭和钙代谢异常。在快速起搏导致心衰的猪模型上发现,心室肌细胞线粒体进行性损害和细胞色素氧化酶及肌酐激酶活性降低,这些改变引起细胞呼吸和氧化磷酸化异常,细胞高能磷酸键耗竭[7]。在持续性房颤中发现,离子通道的改变,如L型Ca2+电流改变导致细胞内钙超载等。细胞内钙超载引起心室收缩异常[8]。房颤也可能通过增加交感神经活性,促进心衰发生[7]。房颤时,快速而不规律的心率能激活神经内分泌系统,这一改变与血流动力学改变无关。研究已经证实神经内分泌系统激活是诱发和加重心衰的重要机制。在快速起搏的动物模型中,研究发现血中总的儿茶酚胺类明显增加。总之,心衰引起神经内分泌、电生理和结构改变,触发并维持房颤。另一方面,房颤导致的心脏改变亦能引起心衰,并可使心衰恶化,两者之间互相促进对方发生和发展(图1)。2心衰合并房颤患者的心脏再同步化治疗(CRT)多个大规模临床试验已证实CRT...