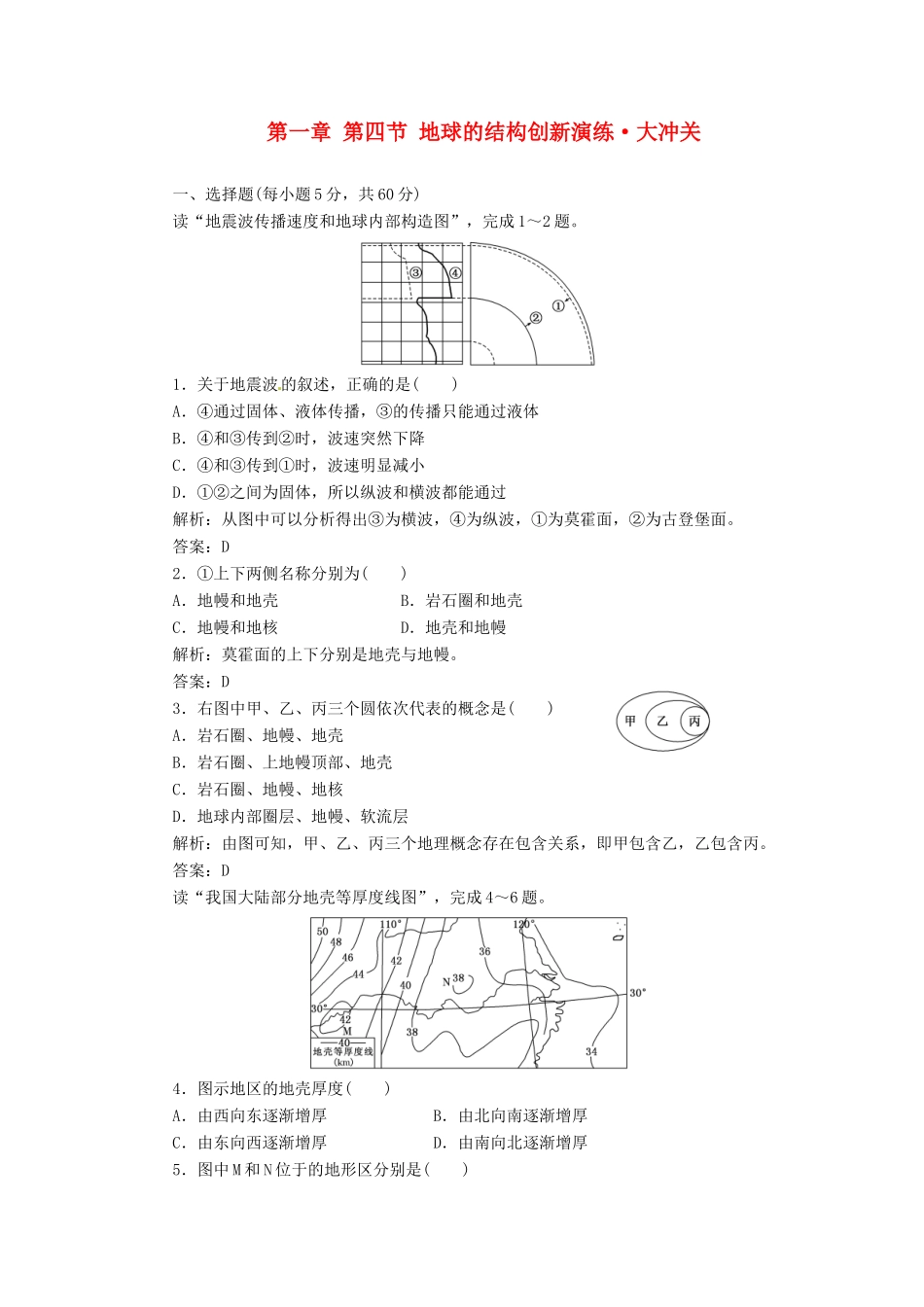

第一章第四节地球的结构创新演练·大冲关一、选择题(每小题5分,共60分)读“地震波传播速度和地球内部构造图”,完成1~2题。1.关于地震波的叙述,正确的是()A.④通过固体、液体传播,③的传播只能通过液体B.④和③传到②时,波速突然下降C.④和③传到①时,波速明显减小D.①②之间为固体,所以纵波和横波都能通过解析:从图中可以分析得出③为横波,④为纵波,①为莫霍面,②为古登堡面。答案:D2.①上下两侧名称分别为()A.地幔和地壳B.岩石圈和地壳C.地幔和地核D.地壳和地幔解析:莫霍面的上下分别是地壳与地幔。答案:D3.右图中甲、乙、丙三个圆依次代表的概念是()A.岩石圈、地幔、地壳B.岩石圈、上地幔顶部、地壳C.岩石圈、地幔、地核D.地球内部圈层、地幔、软流层解析:由图可知,甲、乙、丙三个地理概念存在包含关系,即甲包含乙,乙包含丙。答案:D读“我国大陆部分地壳等厚度线图”,完成4~6题。4.图示地区的地壳厚度()A.由西向东逐渐增厚B.由北向南逐渐增厚C.由东向西逐渐增厚D.由南向北逐渐增厚5.图中M和N位于的地形区分别是()A.塔里木盆地、吐鲁番盆地B.青藏高原、四川盆地C.黄土高原、汾河谷地D.四川盆地、大别山区6.若绘制地壳厚度剖面图,其0千米处为()A.海平面B.岩石圈底部C.莫霍面D.软流层中部解析:第4题,从图中地壳等厚度线的分布状况可知,我国大陆部分地壳从东向西逐渐增厚。第5题,结合M、N两地的地理位置和地壳厚度特点分析,可知M处为四川盆地,N处为大别山区。第6题,地壳厚度0千米处应为莫霍面。答案:4.C5.D6.C日本探测船“地球”号在东京以南太平洋一处水深2500米的海洋开始钻探,从海底向下钻入7000米深处,寻找有助于解释生命起源的微生物及了解地震成因。据此完成7~8题。7.下列关于“地球”号探测船的钻探深度的说法,正确的是()A.此次钻探的深度只在地壳层B.此次钻探可能到达莫霍面C.此次钻探可能钻穿古登堡面D.此次钻探能到达地心8.有关岩石圈的叙述,正确的是()A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的B.岩石圈与生物圈的关系密切C.岩石圈属于上地幔的一部分D.岩石圈的上部是软流层解析:第7题,海洋地壳平均厚度约6千米,此次钻探可能到达莫霍面。第8题,岩石圈包括地壳的全部和软流层以上的地幔;岩石圈顶部有生物存在,二者关系密切。答案:7.B8.B[读“秀丽的黄果树瀑布景观图”,完成下列9~11题。9.该图景观体现出的地球圈层的个数是()A.2个B.3个C.4个D.5个10.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素是()A.瀑布B.岩石C.树木花草D.大气11.该景观的形成过程,充分说明了()A.图中各圈层都是连续而不规则的B.图中的各圈层之间是相互联系、相互影响的C.图中的各圈层是独立发展变化的D.图中各圈层的内部物质运动的能量都来自太阳辐射能解析:景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈;生物圈是最活跃的圈层;该瀑布的形成说明地球的圈层之间是相互联系、相互影响的,它们之间不断进行着物质迁移与能量的转化。其所需能量主要来自三个方面,分别是地球内能、重力能、太阳辐射能。答案:9.C10.C11.B12.(·江苏高考)年3月以来,北大西洋极圈附近的冰岛发生大规模火山喷发。火山灰蔓延使欧洲航空业蒙受重大损失。下图为火山喷发图片。这些蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是()A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈解析:该题已经说明是火山灰在地球圈层中迁移的顺序,而不是从火山灰的来源开始,很显然火山灰漂浮在大气圈中,慢慢会沉积,进入到水圈、生物圈、最终降落到地球表面。答案:A二、综合题(共40分)13.读“地球内部圈层示意图”,回答下列问题。(20分)(1)图中字母A是________面,B是________面,B界面地震波的传播特点是____________________________。(5分)(2)图中数字序号和字母代表的圈层名称是:①________,①+②________,C________。(5分)(3)①层厚度的地区分布特点是____________________________________,E层的主要组成物质是________。(5...