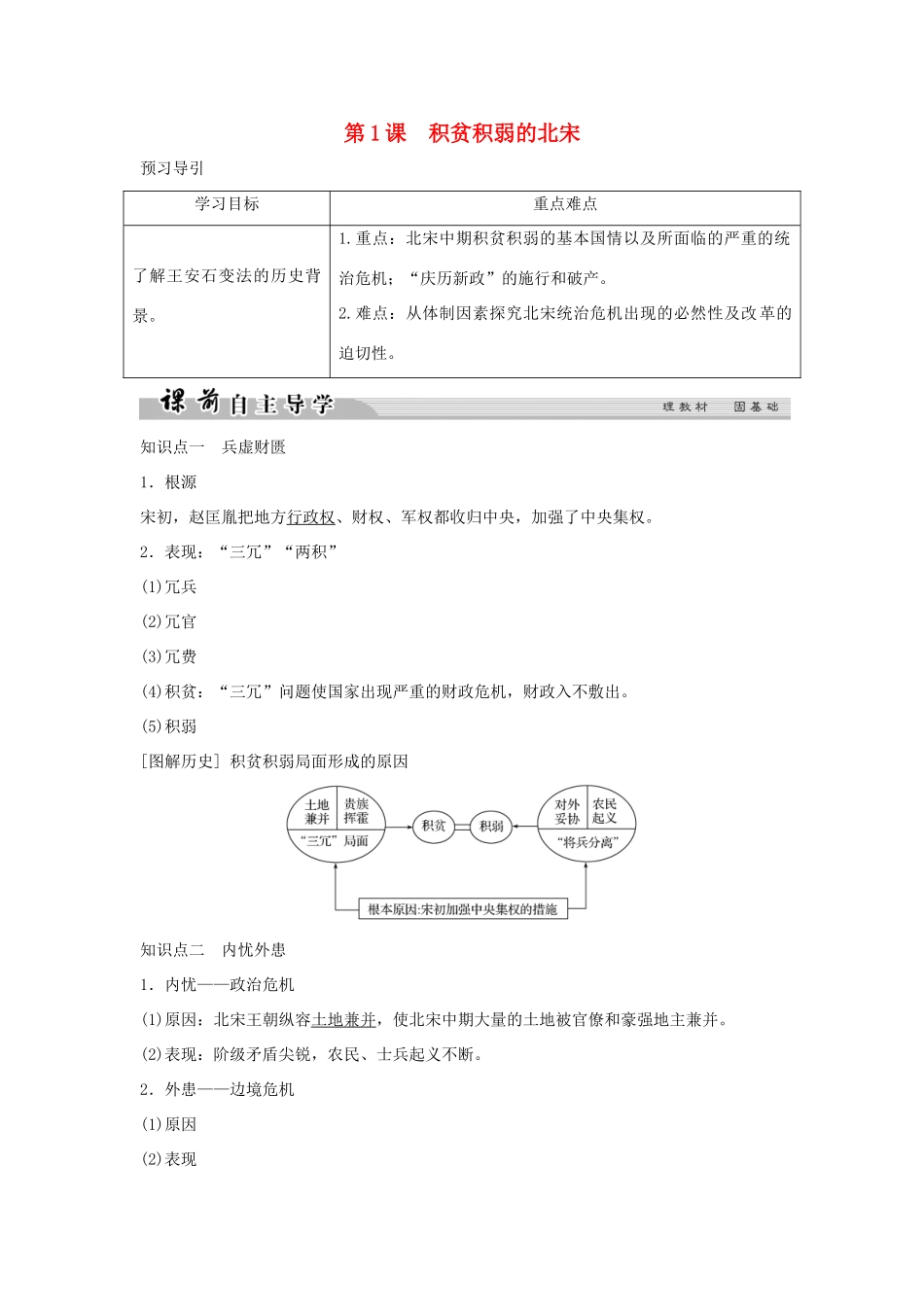

第1课积贫积弱的北宋预习导引学习目标重点难点了解王安石变法的历史背景。1.重点:北宋中期积贫积弱的基本国情以及所面临的严重的统治危机;“庆历新政”的施行和破产。2.难点:从体制因素探究北宋统治危机出现的必然性及改革的迫切性。知识点一兵虚财匮1.根源宋初,赵匡胤把地方行政权、财权、军权都收归中央,加强了中央集权。2.表现:“三冗”“两积”(1)冗兵(2)冗官(3)冗费(4)积贫:“三冗”问题使国家出现严重的财政危机,财政入不敷出。(5)积弱[图解历史]积贫积弱局面形成的原因知识点二内忧外患1.内忧——政治危机(1)原因:北宋王朝纵容土地兼并,使北宋中期大量的土地被官僚和豪强地主兼并。(2)表现:阶级矛盾尖锐,农民、士兵起义不断。2.外患——边境危机(1)原因(2)表现知识点三昙花一现的“庆历新政”1.背景:在与西夏战争惨败后,社会危机和民族危机迅速加深,有远见的官僚要求宋仁宗革新弊政。2.方案:《答手诏条陈十事》。3.中心:整顿吏治。4.结果:历时仅一年多,于1045年失败。5.原因(1)触犯了大官僚大地主的利益,遭到他们的强烈反对。(根本原因)(2)宋仁宗逐渐动摇,下诏废止新法。6.影响:改革虽然失败,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。[重点精讲]“庆历新政”昙花一现的原因及其影响。(1)原因:①新政触犯了大地主、大官僚的利益,引起他们的强烈反对和诽谤。②最高统治者对改革者的怀疑,废止新法。③改革措施太猛,规模太大,有些脱离实际。④没有做必要的充分的思想动员,配套措施不到位。⑤没有使农民得到更多的实惠。(2)影响:揭开了北宋变法改革的序幕,并为王安石变法提供了借鉴。主题一北宋中期积贫积弱的局面【史料探究】史料一宋开国时,设官分职,尚有定数,其后荐辟之广,恩荫之滥……日增月益,遂至不可纪极。真宗咸平四年,有司言减天下冗吏十九万五千余人,所减者如此,未减者可知也。——赵翼《廿二史札记》史料二北宋政府为了防止内患,奉行养兵政策,每逢荒年,政府招募饥民当兵,灾荒不断,募兵不已。养兵之费,在天下十居七八。——据《张载集》史料三今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?——枢密副使富弼的上疏思考(1)史料一反映北宋中期出现了什么现象?影响如何?(2)史料二反映北宋中期出现了什么现象?影响怎样?(3)史料三,富弼上疏反映了怎样的社会现实?说明了什么?答案(1)现象:冗官。影响:降低了政府的行政效率,增加了财政负担,形成“积贫”局面。(2)现象:冗兵。影响:军队战斗力下降,政府财政负担加重,形成“积弱”局面。(3)社会现实:边患严重,财政困难、官员冗滥、赋役繁重、农民反抗。意在说明社会危机严重,改革迫在眉睫。【史论归纳】北宋中期积贫积弱的原因(1)根本原因:中央集权专制制度加强的弊端。(2)积贫原因①以加强中央集权为目的的统治政策造成冗官、冗兵和冗费,官俸、军费开支越来越大,政府财政困难。②封建制度的弊端,土地兼并严重,一些官僚地主为逃避赋税,纷纷隐瞒土地数目。导致国家税收大量流失;封建制度下的皇亲国戚、达官贵人享有多处特权,他们生活奢靡,挥霍浪费了国家大量财富。(3)积弱原因①皇帝对军队的严密控制造成兵将分离和军事实力下降。②统治者腐败无能,对辽和西夏一味妥协退让,屈辱求和;统治者对农民肆意盘剥,农民起义不断,这使民族矛盾和阶级矛盾交织在一起。主题二“庆历新政”【史料探究】史料范仲淹于庆历三年九月将《答手诏条陈十事》奏折呈给宋仁宗,提出了十条改革主张:(一)明黜陟,按官员的政绩进行升迁。(二)抑侥幸,限制恩荫。……(八)减徭役。(九)覃恩信,主要是免去积欠的赋税和大赦方面的内容。(十)重命令,重视法令的制定和执行。范仲淹认为当时改革的中心问题是整顿吏治,裁汰内外官吏中老朽、病患、贪污、无能之人。思考(1)范仲淹的改革主张的中心是什么?(2)这一主张的实施效果如何?原因是什么?答案(1)整顿吏治。(2)最终失败。变革损害了大地主、大官僚的利益,遭到他们的反对,最...