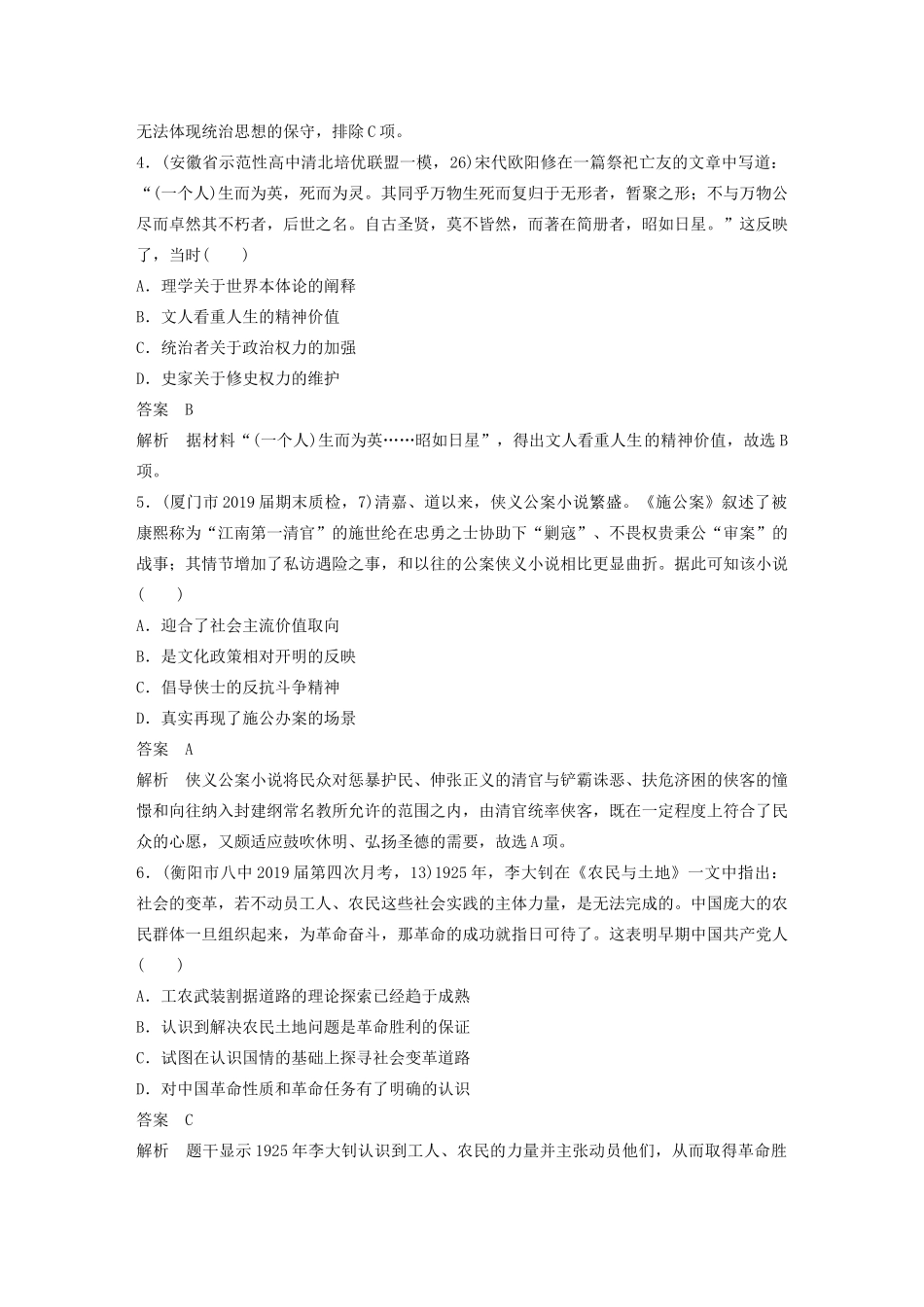

训练5中华文化的自信——优秀传统文化·红色革命文化·社会主义先进文化1.在传统中国家庭中,晚辈对长辈不能直呼其名,否则会被视为大不敬;同辈的兄弟姐妹一般也不以名字称呼兄姐,否则会被视为没有家教,而要根据顺序用亲属称谓来称呼。宗法制的深远影响由此可见一斑。先秦宗法制()A.固化了爱有差等的秩序社会B.蕴育了家国天下的文化情怀C.凝聚了多元一体的民族格局D.构建了中央集权的政治传统答案B解析在传统的家庭中用宗法关系原则确立的礼制恰恰能起到标识社会成员身份尊卑贵贱的作用,因此孕育了家国天下的文化情怀,故B项正确;材料反映的是宗法制原则带来的影响,而不是固化了爱有差等的秩序社会,排除A;多元一体的民族格局是指中华民族是由56个民族形成的统一而不能分割的整体,这与题意不符,故排除C;材料强调宗法制的影响,不应该是从政治层面思考,故排除D。2.(武汉2019五月调研,24)《诗经·商颂》充分体现了殷人祭祀先祖(鬼神)时那种恭敬虔诚、谨严端肃,表现出惶畏的心理;《诗经·周颂》则渗透了强烈的伦理道德精神,颂词大多现实化、生活化了。这一变化体现了()A.王权神秘色彩的强化B.朴素的人文主义色彩C.宗法等级观念的淡化D.天道与伦理完全分离答案B解析“颂词大多现实化、生活化了”是人文化的体现,故选B项。3.(安徽省六校教育研究会2019届二模,25)《孝经》是阐发儒家伦理的著作,以“孝”为“百行之本”,进而阐述如何以忠孝、孝悌的原则处理君臣、父子、兄弟等各种社会伦理关系,以及立身、处事、齐家、睦邻、治国、事君等各种社会政治事务。汉魏以来,《孝经》成为儒学教养的主要文本。至唐代,《孝经》获得“经典”地位,升格为与“五经”并列的儒家“经书”之一。《孝经》地位的演变反映了()A.儒学成为官方哲学B.儒学地位得到强化C.统治思想趋向保守D.道德教化受到重视答案D解析材料从汉魏到唐代《孝经》地位的变化反映了儒家伦理道德教化受到了重视,故选D项;儒学成为官方哲学是在汉武帝时期董仲舒提出新儒学后,排除A项;从魏晋南北朝时期到唐朝,三教合一、三教并行,儒学的正统地位受到挑战,排除B项;《孝经》地位的变化无法体现统治思想的保守,排除C项。4.(安徽省示范性高中清北培优联盟一模,26)宋代欧阳修在一篇祭祀亡友的文章中写道:“(一个人)生而为英,死而为灵。其同乎万物生死而复归于无形者,暂聚之形;不与万物公尽而卓然其不朽者,后世之名。自古圣贤,莫不皆然,而著在简册者,昭如日星。”这反映了,当时()A.理学关于世界本体论的阐释B.文人看重人生的精神价值C.统治者关于政治权力的加强D.史家关于修史权力的维护答案B解析据材料“(一个人)生而为英……昭如日星”,得出文人看重人生的精神价值,故选B项。5.(厦门市2019届期末质检,7)清嘉、道以来,侠义公案小说繁盛。《施公案》叙述了被康熙称为“江南第一清官”的施世纶在忠勇之士协助下“剿寇”、不畏权贵秉公“审案”的战事;其情节增加了私访遇险之事,和以往的公案侠义小说相比更显曲折。据此可知该小说()A.迎合了社会主流价值取向B.是文化政策相对开明的反映C.倡导侠士的反抗斗争精神D.真实再现了施公办案的场景答案A解析侠义公案小说将民众对惩暴护民、伸张正义的清官与铲霸诛恶、扶危济困的侠客的憧憬和向往纳入封建纲常名教所允许的范围之内,由清官统率侠客,既在一定程度上符合了民众的心愿,又颇适应鼓吹休明、弘扬圣德的需要,故选A项。6.(衡阳市八中2019届第四次月考,13)1925年,李大钊在《农民与土地》一文中指出:社会的变革,若不动员工人、农民这些社会实践的主体力量,是无法完成的。中国庞大的农民群体一旦组织起来,为革命奋斗,那革命的成功就指日可待了。这表明早期中国共产党人()A.工农武装割据道路的理论探索已经趋于成熟B.认识到解决农民土地问题是革命胜利的保证C.试图在认识国情的基础上探寻社会变革道路D.对中国革命性质和革命任务有了明确的认识答案C解析题干显示1925年李大钊认识到工人、农民的力量并主张动员他们,从而取得革命胜利,故选C项;工农武装割据道路的理论探索已经趋于成熟是在国共十年对峙时期...