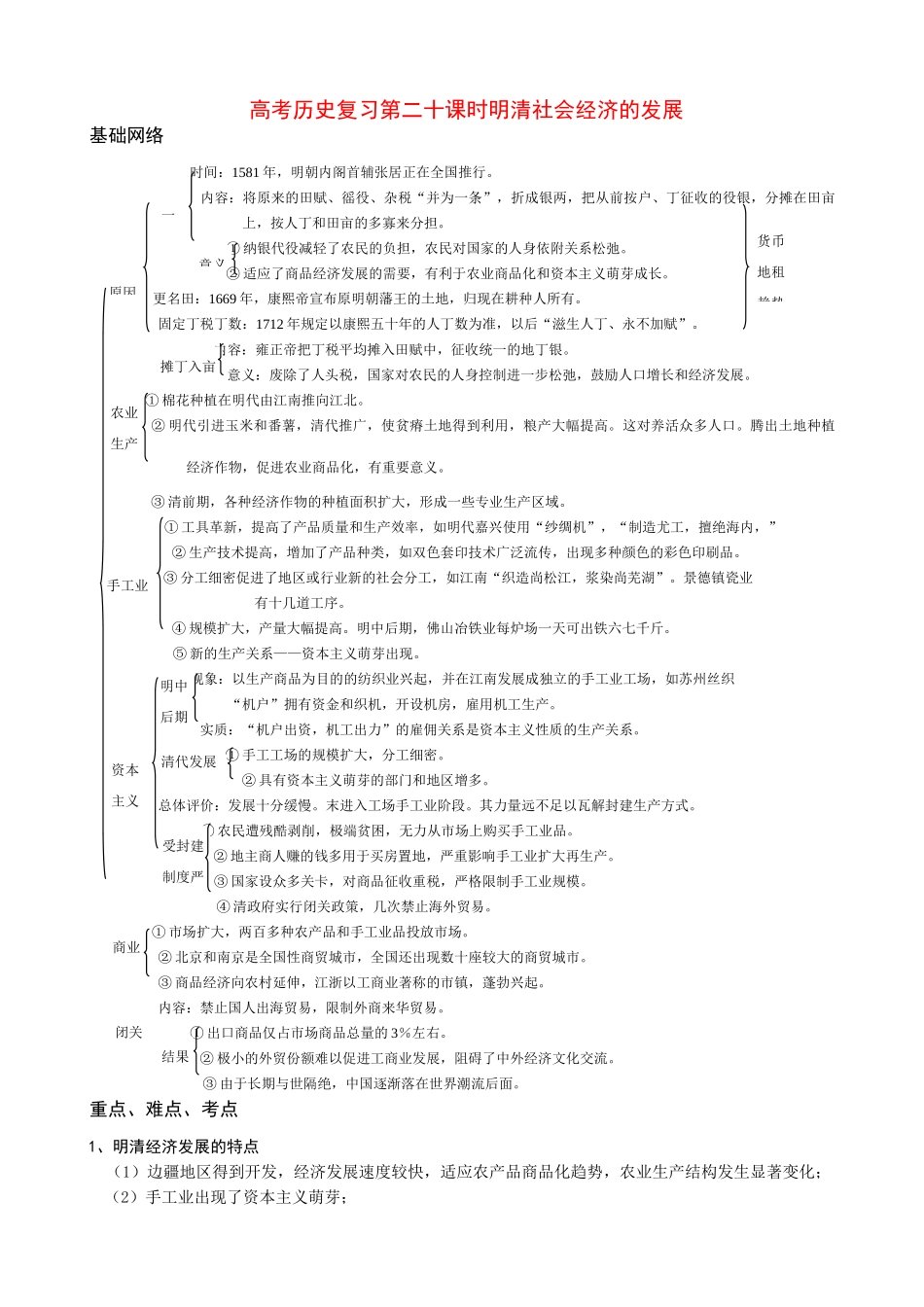

高考历史复习第二十课时明清社会经济的发展基础网络时间:1581年,明朝内阁首辅张居正在全国推行。内容:将原来的田赋、徭役、杂税“并为一条”,折成银两,把从前按户、丁征收的役银,分摊在田亩上,按人丁和田亩的多寡来分担。①纳银代役减轻了农民的负担,农民对国家的人身依附关系松弛。②适应了商品经济发展的需要,有利于农业商品化和资本主义萌芽成长。更名田:1669年,康熙帝宣布原明朝藩王的土地,归现在耕种人所有。固定丁税丁数:1712年规定以康熙五十年的人丁数为准,以后“滋生人丁、永不加赋”。内容:雍正帝把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。意义:废除了人头税,国家对农民的人身控制进一步松弛,鼓励人口增长和经济发展。①棉花种植在明代由江南推向江北。②明代引进玉米和番薯,清代推广,使贫瘠土地得到利用,粮产大幅提高。这对养活众多人口。腾出土地种植经济作物,促进农业商品化,有重要意义。③清前期,各种经济作物的种植面积扩大,形成一些专业生产区域。①工具革新,提高了产品质量和生产效率,如明代嘉兴使用“纱绸机”,“制造尤工,擅绝海内,”②生产技术提高,增加了产品种类,如双色套印技术广泛流传,出现多种颜色的彩色印刷品。③分工细密促进了地区或行业新的社会分工,如江南“织造尚松江,浆染尚芜湖”。景德镇瓷业有十几道工序。④规模扩大,产量大幅提高。明中后期,佛山冶铁业每炉场一天可出铁六七千斤。⑤新的生产关系——资本主义萌芽出现。现象:以生产商品为目的的纺织业兴起,并在江南发展成独立的手工业工场,如苏州丝织“机户”拥有资金和织机,开设机房,雇用机工生产。实质:“机户出资,机工出力”的雇佣关系是资本主义性质的生产关系。①手工工场的规模扩大,分工细密。②具有资本主义萌芽的部门和地区增多。总体评价:发展十分缓慢。末进入工场手工业阶段。其力量远不足以瓦解封建生产方式。①农民遭残酷剥削,极端贫困,无力从市场上购买手工业品。②地主商人赚的钱多用于买房置地,严重影响手工业扩大再生产。③国家设众多关卡,对商品征收重税,严格限制手工业规模。④清政府实行闭关政策,几次禁止海外贸易。①市场扩大,两百多种农产品和手工业品投放市场。②北京和南京是全国性商贸城市,全国还出现数十座较大的商贸城市。③商品经济向农村延伸,江浙以工商业著称的市镇,蓬勃兴起。内容:禁止国人出海贸易,限制外商来华贸易。①出口商品仅占市场商品总量的3%左右。②极小的外贸份额难以促进工商业发展,阻碍了中外经济文化交流。③由于长期与世隔绝,中国逐渐落在世界潮流后面。重点、难点、考点1、明清经济发展的特点(1)边疆地区得到开发,经济发展速度较快,适应农产品商品化趋势,农业生产结构发生显著变化;(2)手工业出现了资本主义萌芽;原因一条意义摊丁入亩货币地租趋势农业生产手工业资本主义明中后期清代发展受封建制度严重阻碍商业繁荣闭关政策结果影响(3)商业空前繁荣,但商品流通还不足以动摇封建社会的根基;(4)明清的闭关政策,使中国在世界步入近代的潮流中,日益落伍。2、中国古代赋税制度的演变规律及其发展趋势我国古代的赋税制度中,初税亩、编户制、租调制、租庸调制的共同点是以人丁为主要征税标准:而两税法、一条鞭法、地丁银的共同点是以土地财产为征税标准。中国封建社会的赋税制度含义很广泛一般包括:以人丁为依据的人头税即丁税;以户为依据的财产税即调:以田亩为依据的土地税,即田租以成年男子为依据的徭役和兵役以及其它苛捐杂税。值得注意的是,两税法是赋税制度上的过渡时期,即由以人丁为主要征税标准向以土地财产为主要征税标准过渡。从西汉到清代我国赋税制度的沿革规建是:①征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,可以两税法为标志;②由实物地租逐渐向货币地租发展,可以一条鞭法为标志;③征税时间由不定时逐渐发展为基本定时,可以两税法为标志;④农民由必须服一定时间的徭役和兵役发展为可以代役,以“庸”制为标志;⑤税种由繁多逐渐减少,可以一条鞭法为标志;⑥随着商品经济的发展,对商品征收重税。⑦赋...