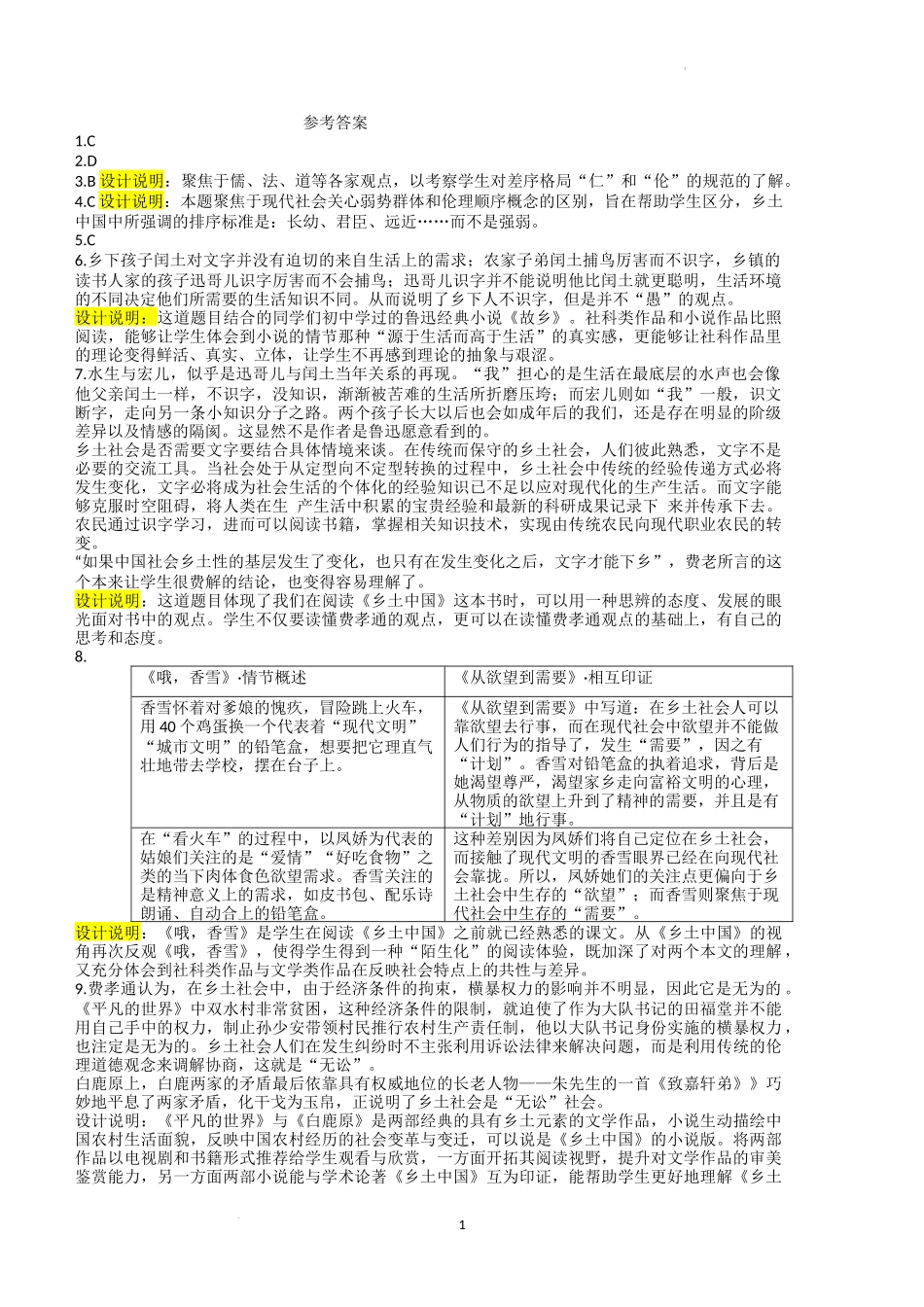

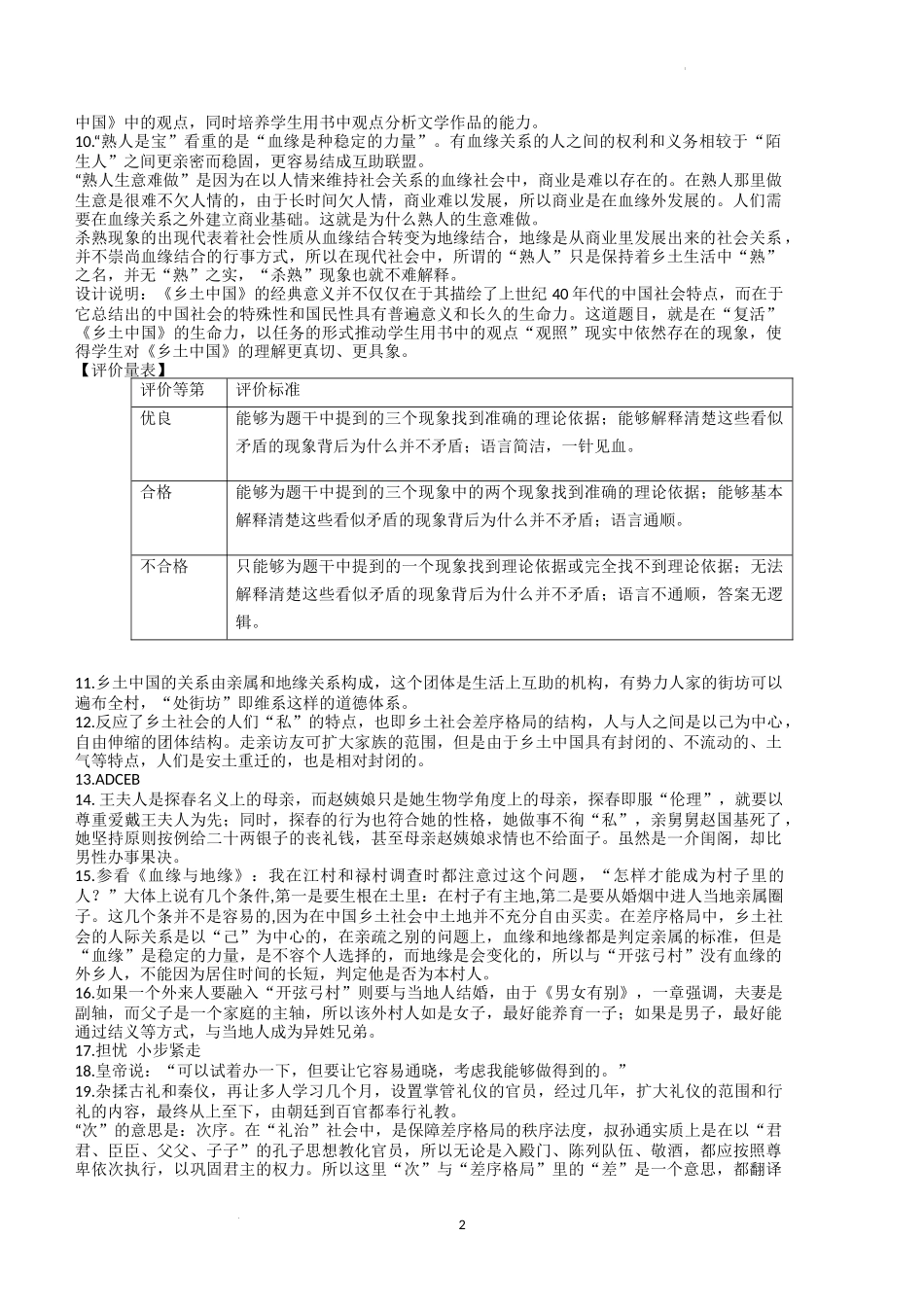

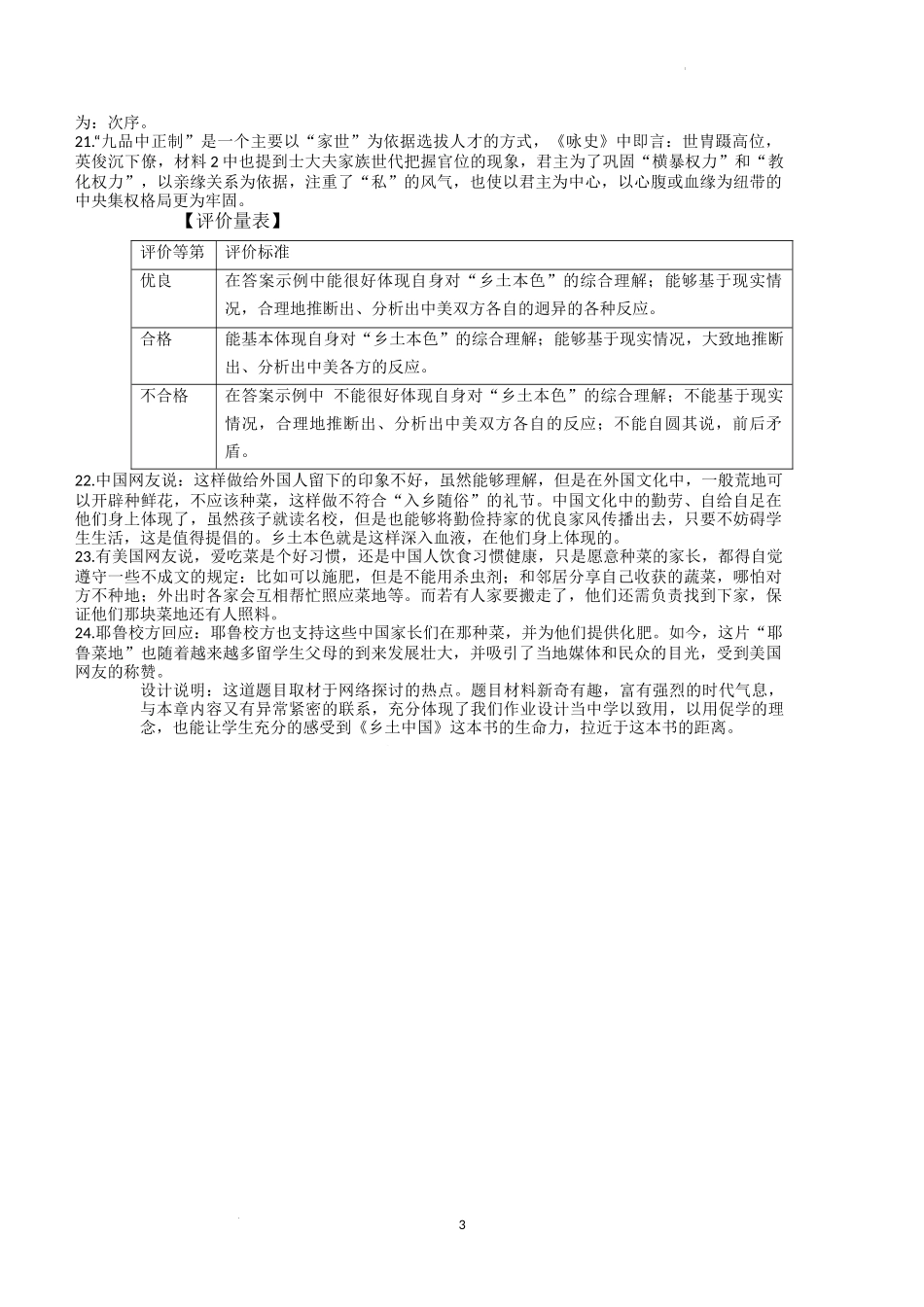

参考答案1.C2.D3.B 设计说明:聚焦于儒、法、道等各家观点,以考察学生对差序格局“仁”和“伦”的规范的了解。4.C 设计说明:本题聚焦于现代社会关心弱势群体和伦理顺序概念的区别,旨在帮助学生区分,乡土中国中所强调的排序标准是:长幼、君臣、远近……而不是强弱。5.C6.乡下孩子闰土对文字并没有迫切的来自生活上的需求;农家子弟闰土捕鸟厉害而不识字,乡镇的读书人家的孩子迅哥儿识字厉害而不会捕鸟;迅哥儿识字并不能说明他比闰土就更聪明,生活环境的不同决定他们所需要的生活知识不同。从而说明了乡下人不识字,但是并不“愚”的观点。设计说明:这道题目结合的同学们初中学过的鲁迅经典小说《故乡》。社科类作品和小说作品比照阅读,能够让学生体会到小说的情节那种“源于生活而高于生活”的真实感,更能够让社科作品里的理论变得鲜活、真实、立体,让学生不再感到理论的抽象与艰涩。7.水生与宏儿,似乎是迅哥儿与闰土当年关系的再现。“我”担心的是生活在最底层的水声也会像他父亲闰土一样,不识字,没知识,渐渐被苦难的生活所折磨压垮;而宏儿则如“我”一般,识文断字,走向另一条小知识分子之路。两个孩子长大以后也会如成年后的我们,还是存在明显的阶级差异以及情感的隔阂。这显然不是作者是鲁迅愿意看到的。乡土社会是否需要文字要结合具体情境来谈。在传统而保守的乡土社会,人们彼此熟悉,文字不是 必要的交流工具。当社会处于从定型向不定型转换的过程中,乡土社会中传统的经验传递方式必将发生变化,文字必将成为社会生活的个体化的经验知识已不足以应对现代化的生产生活。而文字能够克服时空阻碍,将人类在生 产生活中积累的宝贵经验和最新的科研成果记录下 来并传承下去。农民通过识字学习,进而可以阅读书籍,掌握相关知识技术,实现由传统农民向现代职业农民的转变。“如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有在发生变化之后,文字才能下乡”,费老所言的这个本来让学生很费解的结论,也变得容易理解了。设计说明:这道题目体现了我们在阅读《乡土中国》这本书时,可以用一种思辨的态度、发展的眼光面对书中的观点。学生不仅要读懂费孝通的观点,更可以在读懂费孝通观点的基础上,有自己的思考和态度。8.《哦,香雪》·情节概述《从欲望到需要》·相互印证香雪怀着对爹娘的愧疚,冒险跳上火车,用 40 个鸡蛋换一个代表着“现代文明”“城市文明”的铅笔盒,想要把它理直气壮地带去学校,摆在台子上。《从欲...