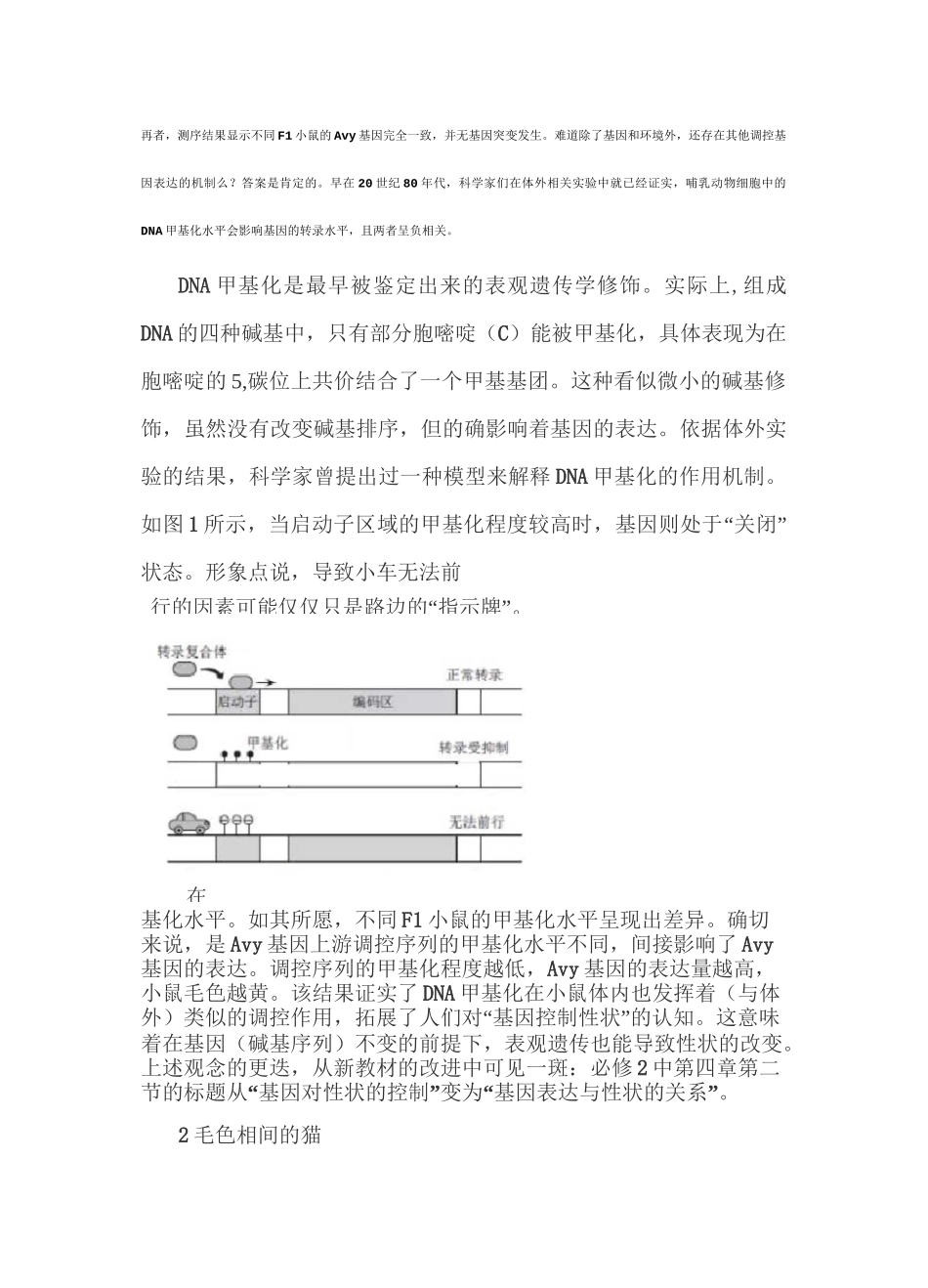

高中生物学中的表观遗传学1900 年,孟德尔规律的再发现诞生了经典遗传学,其影响之广泛、传播之迅速不亚于进化学说的提出。此后 10 年,大量遗传学数据相继发表,孟德尔的拥趸者与反对者各执其词。结束上述争论的是摩尔根及其同事的果蝇杂交实验,随后,染色体遗传学说的提出标志着经典遗传学的兴起。20 世纪 60 年代,随着对基因本质的阐明和中心法则的扩充和完善,“基因如何控制性状”这一核心问题仿佛已然被解决。然而,近年来越来越多的证据表明,除去基因(碱基排序)之外,还存在一系列复杂和精细的调控机制,共同决定着性状的形成。科学家将后者称为表观遗传学(Epigenetics),区别于以基因为核心的经典遗传学。21 世纪的表观遗传学崭新且富有活力,已经成为遗传学领域中不可或缺的组成。为了紧跟科学前沿,2019 年版人教版《必修 2・遗传与进化》中增加了表观遗传概念,旨在帮助学生更深入地理解基因表达与性状的关系。那么,在高中生物教学过程中,教师如何在学生所熟悉的(经典遗传)概念体系中引入新的表观遗传概念呢?对于前者而言,后者是挑战还是完善呢?在讨论上述问题之前,先来看教科书中提供的两个“令人困惑”的遗传现象。1 小鼠毛色杂交实验教材案例 1:纯合黄色小鼠(AvyAvy)与纯合黑色小鼠(aa)杂交,F1 代没有表现出黄色,反而呈现出介于黄、黑色的一系列过渡类型。DBA/1品 2iaC57EL/6NC3HBALB/c不难想象,上述现象曾给遗传学家们带来过怎样的困扰。自然界中类似的现象比比皆是,就连摩尔根都曾因为小鼠体色的遗传问题对孟德尔规律产生过怀疑。遗传学家们将这种 F1 代“融合”了双亲性状的现象统称为“不完全显性”。在表观遗传概念建立之前,人们无法解释上述现象的内在机制。1999 年,EmmaWhitelaw 等通过对上述案例的分析,终于揭开了表观遗传机制的冰山一角。此前,科学家们已经知道小鼠毛色的深浅主要由 Avy 基因所决定。当 Avy 基因正常表达时,小鼠毛色呈现黄色,反之则为黑色。Emma 等检测了不同毛色的 F1 小鼠,发现 Avy 基因的表达水平越高,其毛色越接近黄色亲本。科学家所面临的关键问题是为何基因型相同(Avya)的 F1 小鼠会产生不同的毛色性状?决定 Avy基因差异表达的因素是什么?首先,F1 小鼠均处于相同的培养条件下,因此环境因素被排除;1tC—再者,测序结果显示不同 F1 小鼠的 Avy 基因完全一致,并无基因突变发生。难道除了基因和环境外,还存在其他调控基因表...