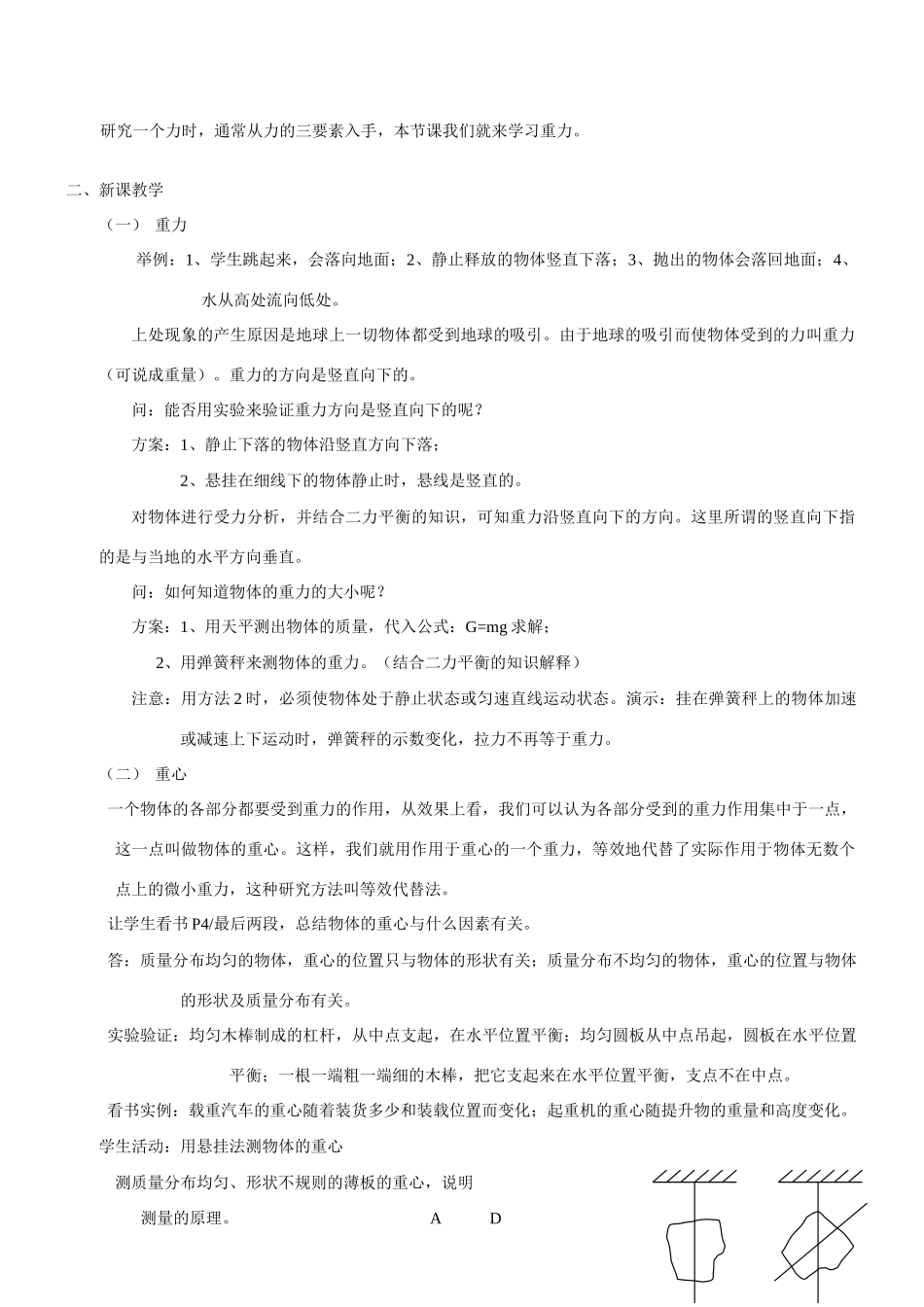

第二节 重力本节教材分析:本节讲述重力的有关知识点,重力是学生比较熟悉的,在初中学生已经知道 G=mg 的关系式,这里的 g 是重力与质量的比值,地球是一个绕地轴自转的非惯性系,在地面参考系中重力实际上比地球引力小,由于教材不讨论地球自转的影响,而且重力与地球引力相差很小,可以近似地认为重力等于地球引力。关于重力的方向总是竖直向下的,教学时可通过悬吊重物的细绳方向,使学生了解什么是竖直向下的方向,也可以说竖直向下的方向是与水平面垂直的方向。关于物体的重心,应让学生明确,物体重心的位置可以在物体的内部,也可能在物体的外部,如果一个物体放置的位置变了,它的重心在体内的相对位置并不改变,如果物体的形状改变了,则其重心的位置就发生改变。教学目标:1、 知道重力是由于物体受到地球的吸引而产生的;2、 知道重力的大小和方向,会用公式 G=mg(g=9.8N/kg)计算重力;3、 知道用悬绳悬挂着的静止物体、用静止的水平支持物支持的物体,对竖直悬绳的拉力或对水平支持物的压力,大小等于物体受到的重力;4、 知道重心的概念以及均匀物体重心的位置;5、 让学生自己动手,找不规则薄板的重心培养学生自己动手的能力;6、 通过“重心”的教学,让学生知道等效代替是研究物理学的一种方法;7、 通过课本内容的完成,让学生自己动手、动脑、观察、培养学生观察事物总结问题的能力。教学重点:1、 重力的大小和方向;2、g 值因物体所在纬度的不同而不同。教学难点:1、 对重心概念的理解;2、正确理解重心不一定在物体上。教学方法:讲练结合,实验分析法教学用具:小车、弹簧秤、铅锤、硬纸板、均匀木棒、不均匀木棒、均匀圆板、投影片课时安排:1 课时教学主要过程:一、引入回忆:1、什么是力?(力是物体之间的相互作用) 2、力的三要素指的是什么?(力的大小、方向和作用点)研究一个力时,通常从力的三要素入手,本节课我们就来学习重力。二、新课教学(一) 重力举例:1、学生跳起来,会落向地面;2、静止释放的物体竖直下落;3、抛出的物体会落回地面;4、水从高处流向低处。上处现象的产生原因是地球上一切物体都受到地球的吸引。由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力(可说成重量)。重力的方向是竖直向下的。问:能否用实验来验证重力方向是竖直向下的呢?方案:1、静止下落的物体沿竖直方向下落;2、悬挂在细线下的物体静止时,悬线是竖直的。对物体进行受力分析,并结合二力平衡的知识,...