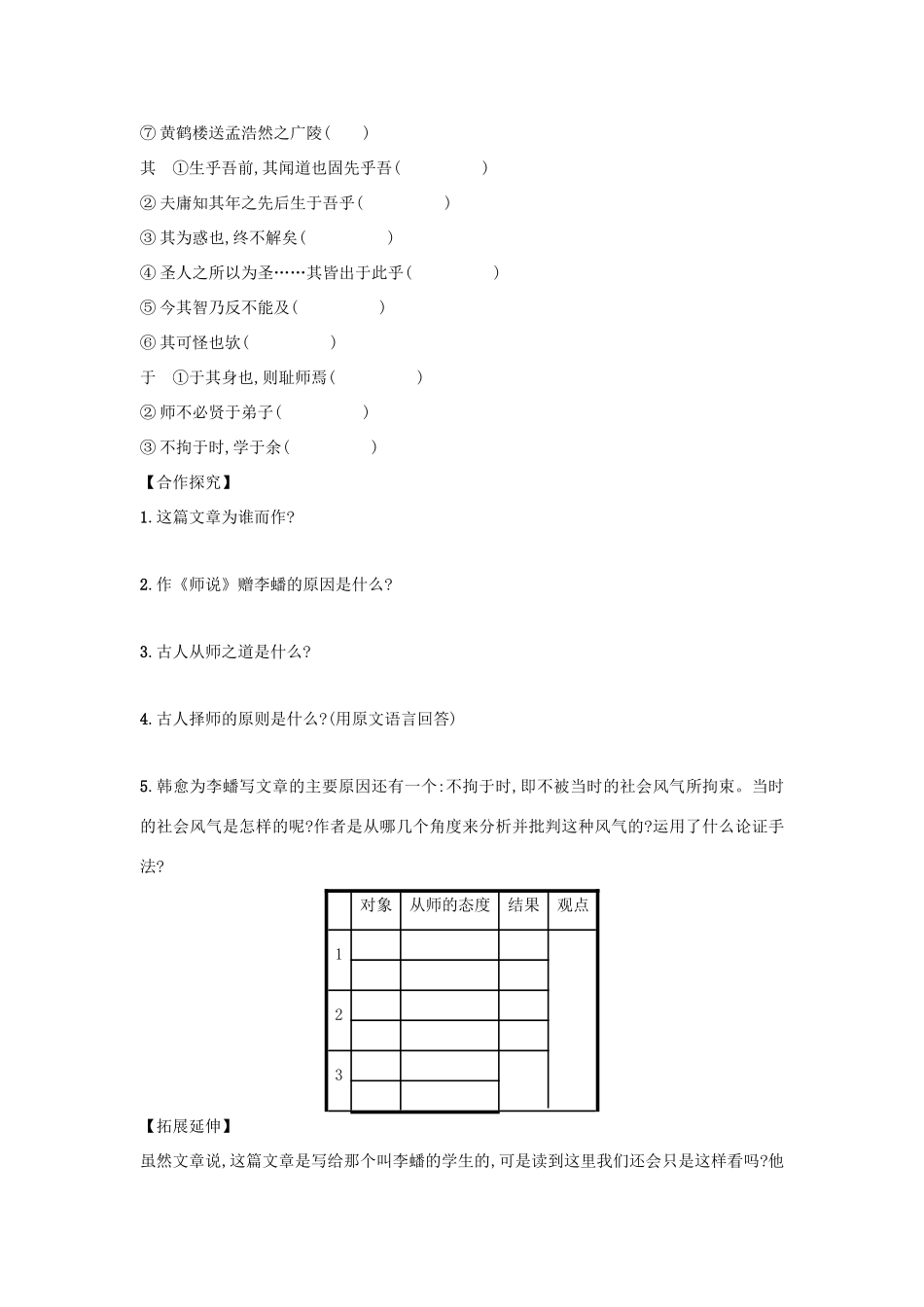

师说【学习目标】1.了解有关“说”的文体知识,了解韩愈在文学史上的地位。2.指导学生通过翻译课文,积累文言实虚词以及词语的特殊用法、文言句式。3.了解文中所采用的论证结构,学习正反对比的论证方法。【自主认知】一、知识链接1.作者简介韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟县)人。每自称“祖籍昌黎”,故世称韩昌黎;因官至吏部侍郎,故又称韩吏部;卒谥“文”,故后世又称他为“韩文公”。在唐代中期统治阶级内部保守派与革新派的斗争中,他的政治态度比较倾向于保守。但他出身于小官吏家庭,加上“三岁而孤”,随兄嫂颠沛流离,到 25 岁时才登进士第,又经过许多挫折,才得到“试校书郎”这样的小官。其后又屡遭排挤贬斥,直到晚年才做到“吏部侍郎”。因此,他和庶族地主阶层又有思想上和人事上的联系,为他们“鸣不平”,尖锐地揭露士族地主阶层的丑恶腐朽,有“操行坚贞,鲠言无所忌”之称。唐德宗贞元十九年(803 年),关中天旱人饥,他上书请求宽民徭役,免民租税,被贬为阳山(今广东阳山)令。元和十四年(819 年),唐宪宗遣人自凤翔迎佛骨入宫,他又上书极谏,几乎被处死,后贬为潮州(今广东潮安)刺史。这两件事说明他颇能关心民间疾苦,并能犯颜直谏。韩愈是唐代著名的散文作家和诗人,是“古文运动”的倡导者。在文学史上,“古文”的概念是由韩愈提出来的。他所谓的“古文”,是和当时流行的重辞藻、轻内容的骈文相对立的,即奇句单行,以儒家思想为基本内容,取法先秦两汉文体的散文。唐初,承六朝之弊,文风浮靡,言之无物,虽有陈子昂、李华、独孤及、肖颖士、梁肃等人反对,但效果不大。直到韩愈、柳宗元,在创作实践和理论上均有巨大成就,才掀起一场“古文运动”,把文章从形式主义的桎梏中解放出来。韩愈在文学上的主张和创作实践,对后世有深远影响,后世称韩、柳和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石为“唐宋八大家”。他的著作收在《昌黎先生文集》里。2.写作背景《师说》是韩愈的一篇著名论文。据方成珪《昌黎先生诗文年谱》考证,此文作于唐德宗贞元十八年(802),这一年,韩愈 35 岁,任国子监四门博士,这是一个“从七品”的学官,职位不高,但是他在文坛上早已有了名望,他所倡导的“古文运动”也已经开展,他是这个运动公认的领袖。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不...