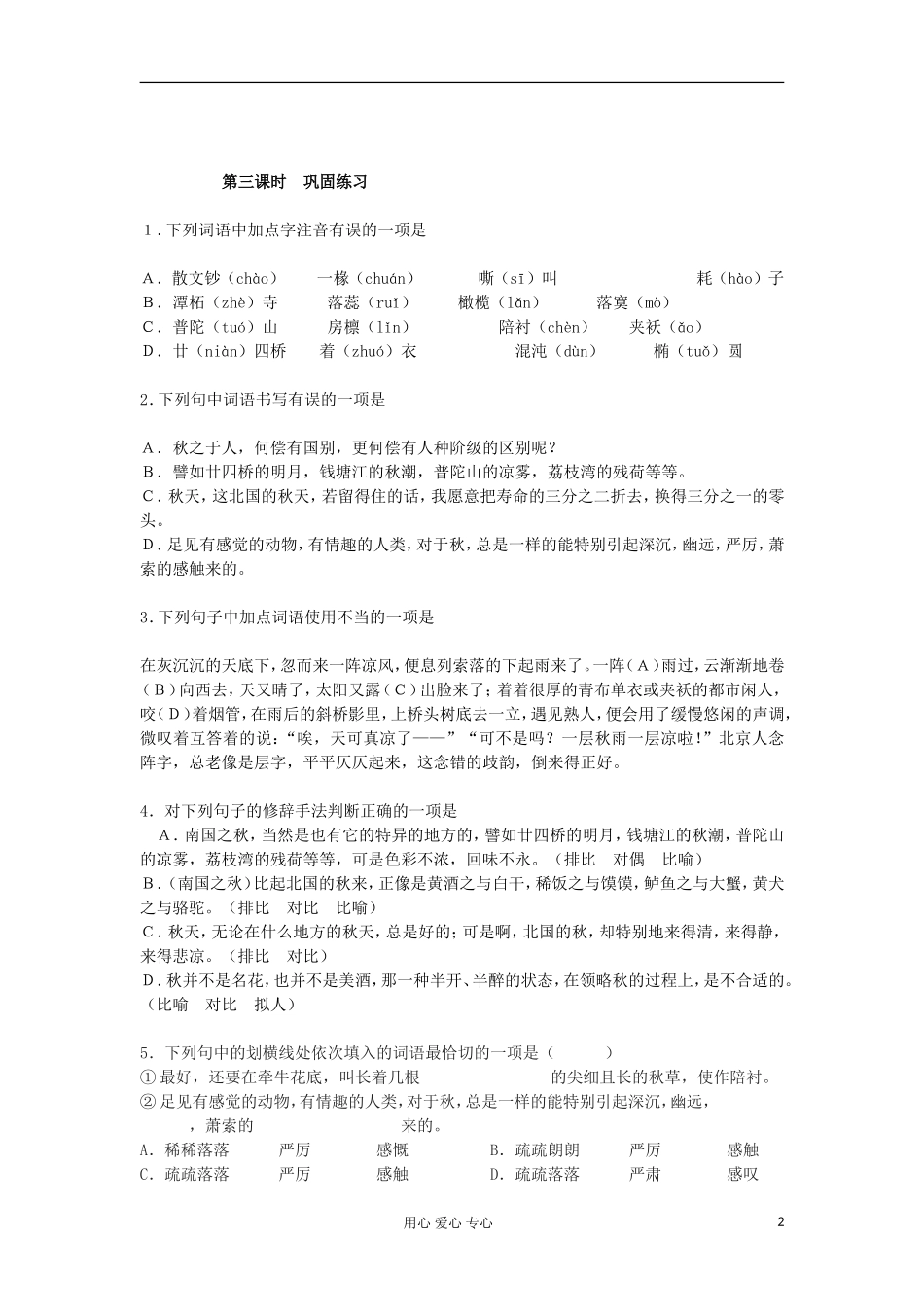

语文必修二学案 故都的秋(2)第二课时(合作探究)1、作者写《故都的秋》,为什么在开头结尾都写南国之秋?2、文章是怎样将自然的“客观色彩”——故都的秋色与作家内心的“主观色彩”——个人的心情,自然地融化在一起的?举例说明。 3、文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声,同样能给人幽静的感觉,这是什么原因? 4、. 第 7 段为什么写“都市闲人”?5、第12段主要采用什么表达方式?从全文来看,这一段在文中有何作用?6、 关于这篇文章的感情基调,有两种说法:有人认为是悲秋,但有人认为是颂秋。你认为呢?并说说你的理由。 用心 爱心 专心1第三课时 巩固练习1.下列词语中加点字注音有误的一项是 A.散文钞(chào) 一椽(chuán) 嘶(sī)叫 耗(hào)子B.潭柘(zhè)寺 落蕊(ruǐ) 橄榄(lǎn) 落寞(mò)C.普陀(tuó)山 房檩(lǐn) 陪衬(chèn) 夹袄(ǎo)D.廿(niàn)四桥 着(zhuó)衣 混沌(dùn) 椭(tuǒ)圆2.下列句中词语书写有误的一项是 A.秋之于人,何偿有国别,更何偿有人种阶级的区别呢?B.譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等。C.秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得三分之一的零头。D.足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。3.下列句子中加点词语使用不当的一项是 在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落的下起雨来了。一阵(A)雨过,云渐渐地卷(B)向西去,天又晴了,太阳又露(C)出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬(D)着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:“唉,天可真凉了——”“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”北京人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。4.对下列句子的修辞手法判断正确的一项是 A.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。(排比 对偶 比喻)B.(南国之秋)比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。(排比 对比 比喻)C.秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,...