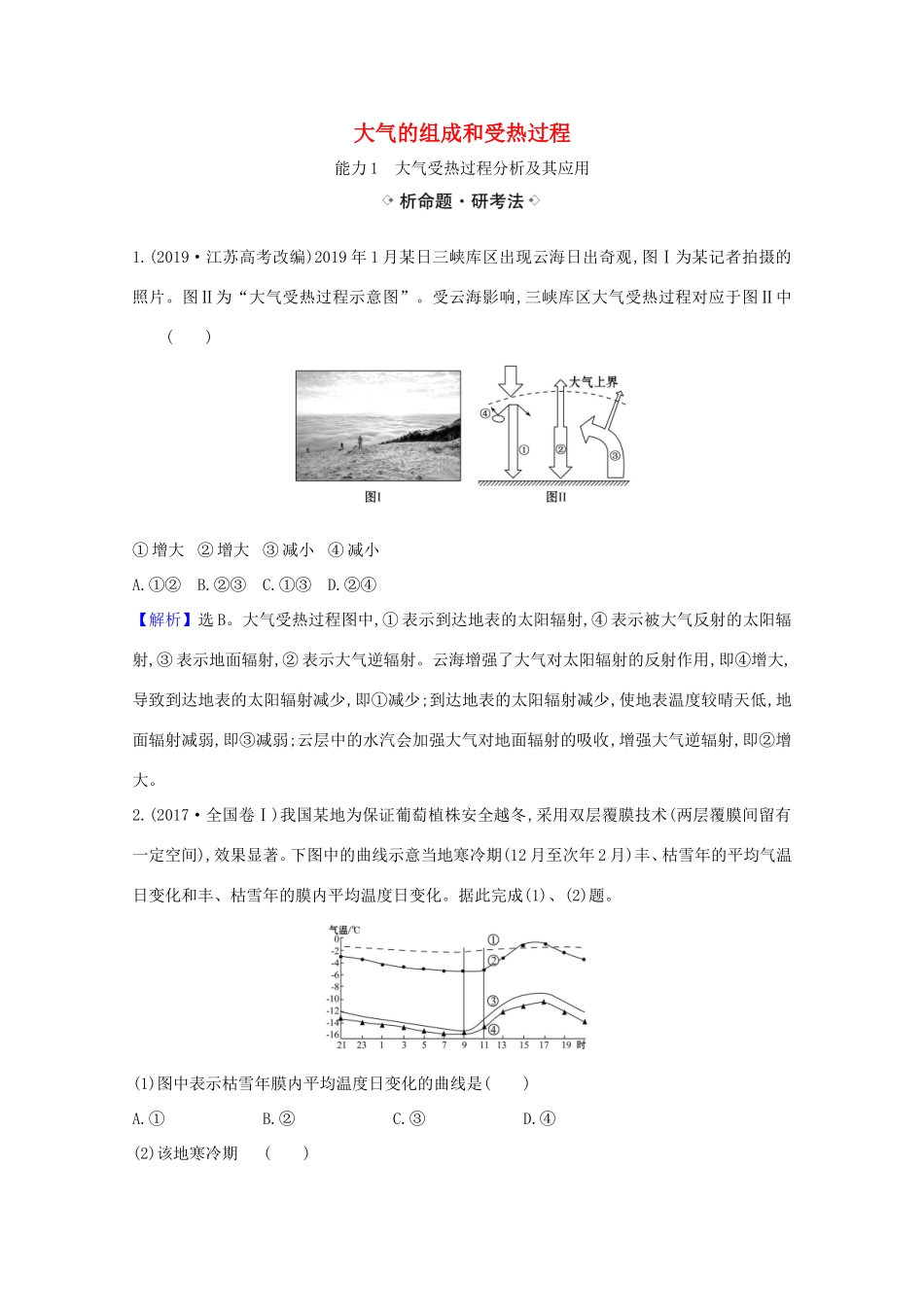

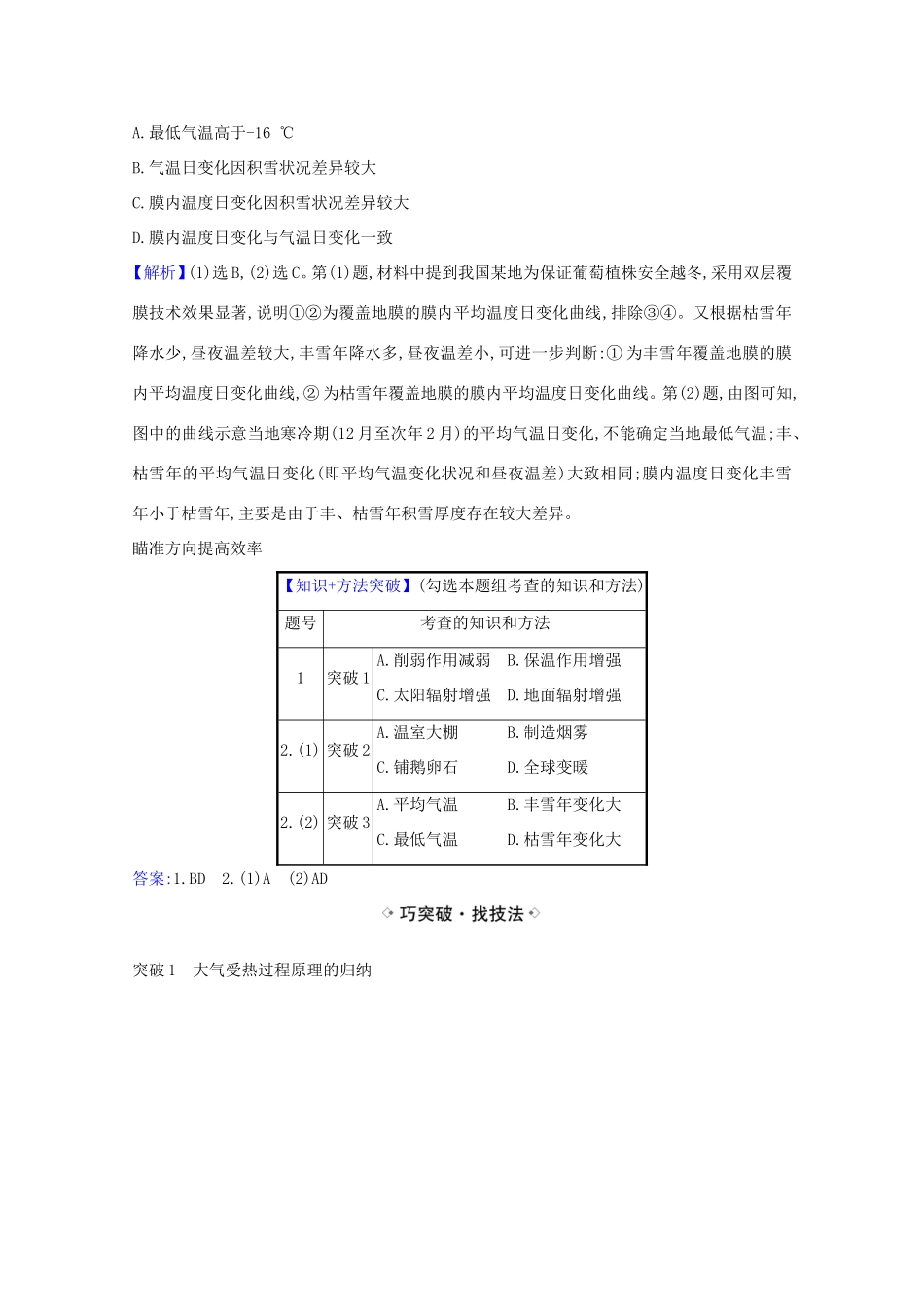

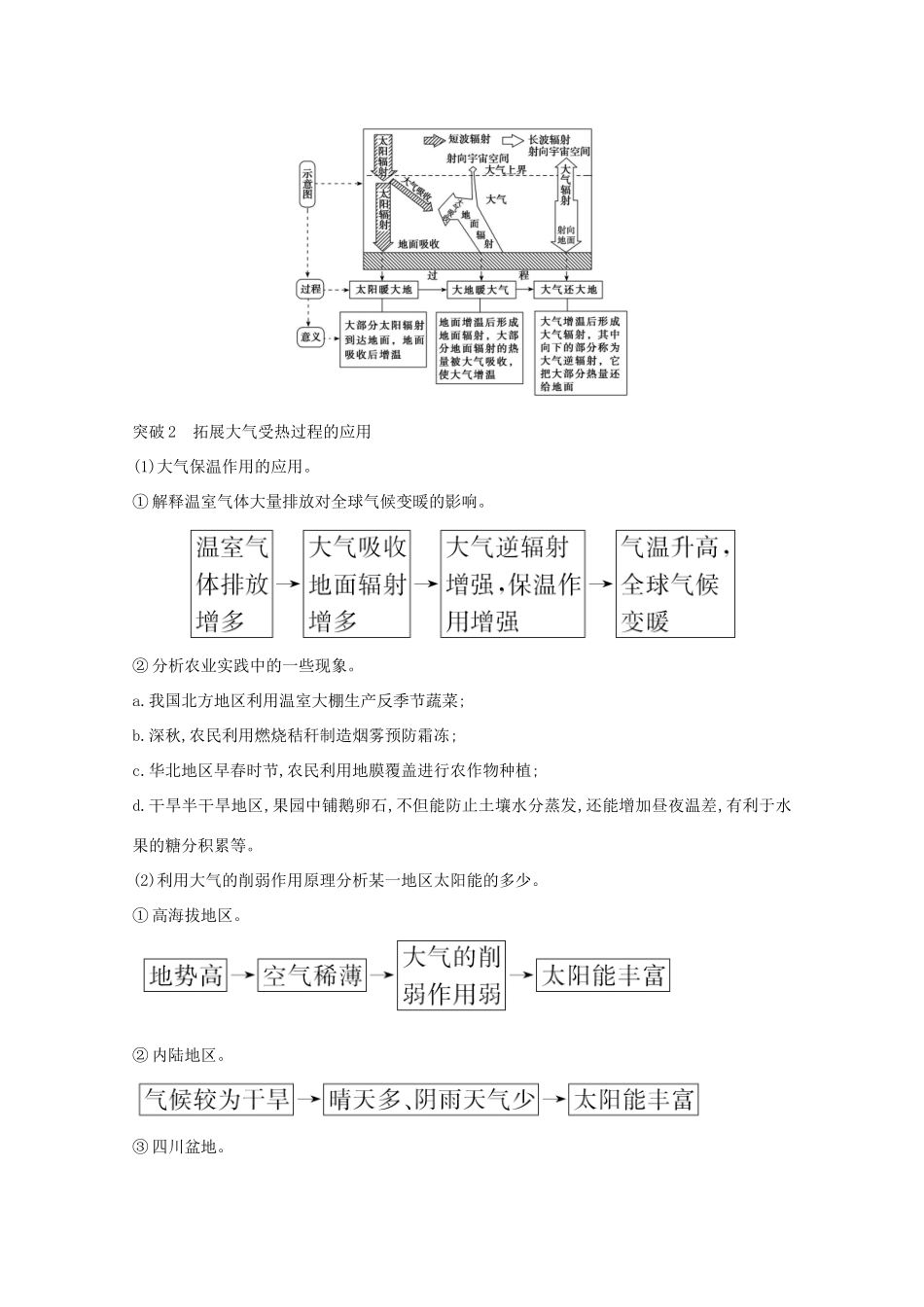

大气的组成和受热过程能力1大气受热过程分析及其应用1.(2019·江苏高考改编)2019年1月某日三峡库区出现云海日出奇观,图Ⅰ为某记者拍摄的照片。图Ⅱ为“大气受热过程示意图”。受云海影响,三峡库区大气受热过程对应于图Ⅱ中()①增大②增大③减小④减小A.①②B.②③C.①③D.②④【解析】选B。大气受热过程图中,①表示到达地表的太阳辐射,④表示被大气反射的太阳辐射,③表示地面辐射,②表示大气逆辐射。云海增强了大气对太阳辐射的反射作用,即④增大,导致到达地表的太阳辐射减少,即①减少;到达地表的太阳辐射减少,使地表温度较晴天低,地面辐射减弱,即③减弱;云层中的水汽会加强大气对地面辐射的吸收,增强大气逆辐射,即②增大。2.(2017·全国卷Ⅰ)我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留有一定空间),效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。据此完成(1)、(2)题。(1)图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是()A.①B.②C.③D.④(2)该地寒冷期()A.最低气温高于-16℃B.气温日变化因积雪状况差异较大C.膜内温度日变化因积雪状况差异较大D.膜内温度日变化与气温日变化一致【解析】(1)选B,(2)选C。第(1)题,材料中提到我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术效果显著,说明①②为覆盖地膜的膜内平均温度日变化曲线,排除③④。又根据枯雪年降水少,昼夜温差较大,丰雪年降水多,昼夜温差小,可进一步判断:①为丰雪年覆盖地膜的膜内平均温度日变化曲线,②为枯雪年覆盖地膜的膜内平均温度日变化曲线。第(2)题,由图可知,图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2月)的平均气温日变化,不能确定当地最低气温;丰、枯雪年的平均气温日变化(即平均气温变化状况和昼夜温差)大致相同;膜内温度日变化丰雪年小于枯雪年,主要是由于丰、枯雪年积雪厚度存在较大差异。瞄准方向提高效率【知识+方法突破】(勾选本题组考查的知识和方法)题号考查的知识和方法1突破1A.削弱作用减弱B.保温作用增强C.太阳辐射增强D.地面辐射增强2.(1)突破2A.温室大棚B.制造烟雾C.铺鹅卵石D.全球变暖2.(2)突破3A.平均气温B.丰雪年变化大C.最低气温D.枯雪年变化大答案:1.BD2.(1)A(2)AD突破1大气受热过程原理的归纳突破2拓展大气受热过程的应用(1)大气保温作用的应用。①解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响。②分析农业实践中的一些现象。a.我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜;b.深秋,农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻;c.华北地区早春时节,农民利用地膜覆盖进行农作物种植;d.干旱半干旱地区,果园中铺鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。(2)利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能的多少。①高海拔地区。②内陆地区。③四川盆地。突破3昼夜温差大小的分析方法分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。(1)地势高低:地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。(2)天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。(3)下垫面性质:下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。(2019·全国卷Ⅱ)积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。水汽开始凝结的高度即为积云的云底高度。据此完成1、2题。1.大气对流过程中上升气流与下沉气流相间分布,因此积云常常呈()A.连续层片状B.鱼鳞状C.间隔团块状D.条带状2.在下垫面温度决定水汽凝结高度的区域,积云的云底高度低值多出现在()A.日出前后B.正午C.日落前后D.午夜【解析】1选C,2选A。第1题,根据材料可知云是空气在对流过程中,水汽随气流上升,温度下降,凝结形成,可知云的形成和大气对流中的上升气流有关。而大气对流过程中上升气流与下沉气流相间分布,上升气流可形成云,但下沉气流不能形成云,因此积云应呈上下间隔的团块状,而并非连续层片状;条带状与鱼鳞状并非上下分布,而应...