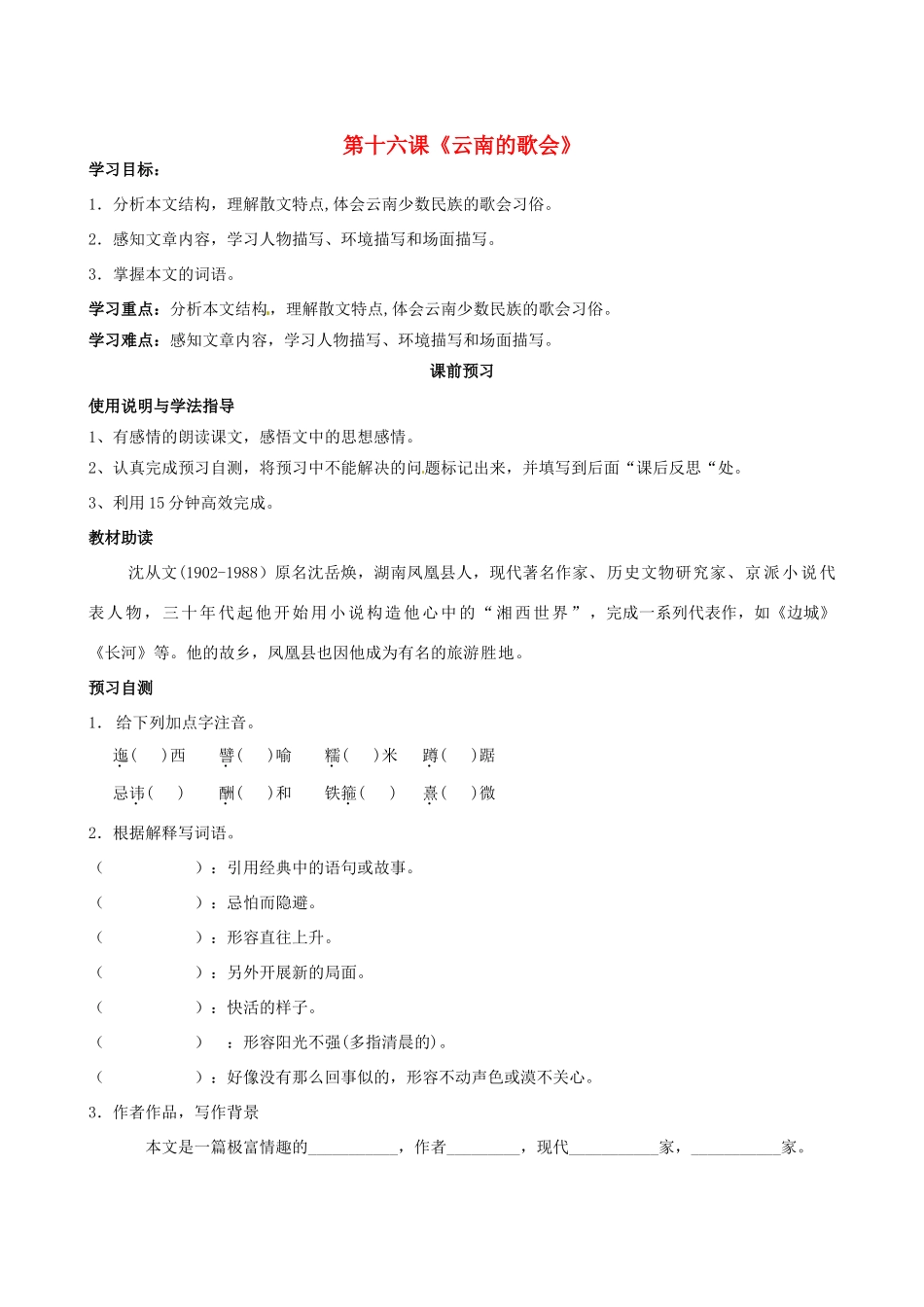

第十六课《云南的歌会》学习目标:1.分析本文结构,理解散文特点,体会云南少数民族的歌会习俗。2.感知文章内容,学习人物描写、环境描写和场面描写。3.掌握本文的词语。学习重点:分析本文结构,理解散文特点,体会云南少数民族的歌会习俗。学习难点:感知文章内容,学习人物描写、环境描写和场面描写。课前预习使用说明与学法指导1、有感情的朗读课文,感悟文中的思想感情。2、认真完成预习自测,将预习中不能解决的问题标记出来,并填写到后面“课后反思“处。3、利用15分钟高效完成。教材助读沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,湖南凤凰县人,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》《长河》等。他的故乡,凤凰县也因他成为有名的旅游胜地。预习自测1.给下列加点字注音。迤()西譬()喻糯()米蹲()踞忌讳()酬()和铁箍()熹()微2.根据解释写词语。():引用经典中的语句或故事。():忌怕而隐避。():形容直往上升。():另外开展新的局面。():快活的样子。():形容阳光不强(多指清晨的)。():好像没有那么回事似的,形容不动声色或漠不关心。3.作者作品,写作背景本文是一篇极富情趣的___________,作者_________,现代___________家,___________家。我的疑问请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。课内探究学始于疑1、感知歌会:学生自由地朗读课文,思考:作者写了在什么地方哪三种形式的歌会?并说说每种歌会描写的重点是什么?。(形式用四字短语回答)2、说歌会:选择你最喜欢的一种歌会读一读,并结合具体段落、句子说说你喜欢的原因。(四人小组讨论)3、赏歌会:(1)从文中你感受到云南美在何处?结合内容说说理由。(2)文章虽是为云南的歌会而写,却用大量的笔墨写了云南的人、云南的景、云南的情,这样写,你能从文中感受到作者一种怎样的情感呢?质疑探究1.在三种不同形式的歌会中,作者都进行了细腻的人物刻画,请跳读课文,划出三处人物描写的句子。看看作者分别写了哪三种人?2.在三个歌会中,作者重点刻画这三种人的目的分别是什么?3.作者在对这三个人物进行描写时在写法上有什么相同点和不同点?4.通过对三种歌会中人物的细致分析,我们可以得到人物描写时的哪些启示呢?课堂小测:1.下列成语使用不正确的一项是()A.一个年轻妇女一连唱败了三个对手,逼得对方哑口无言。B.他和妈妈顶撞了两句,妈妈气得浑身哆嗦,他却若无其事地走开了。C.这种鸟在晨光熹微中,欢喜坐在人家屋脊上,“郭公郭公”反复叫个不停。D.我市特困职工家庭的莘莘学子王华得到了2000元的资助。2.下列句子没有语病的一项是()A.在这种环境气氛里,不论唱什么,都挤满一种淳朴的本色美。B.文章的中心思想确定以后,还要根据中心思想的需要,认真地组织选择材料。C.在推行素质教育的今天,我们应该采取各种办法,培养和提高中小学教师的水平。D.近代中国150年的屈辱史在警告我们,教育落后便意味着将永远处于受剥削被侵略的地位。课堂小结:沈从文先生以潇洒而随意的语言为我们描绘了云南的民风,民俗,风景,风物。展示出云南特有的纯朴自然的风俗人情。如诗一般含蓄优美,令人回味无穷。课后训练完成练习册第十六课参考答案预习自测1.给下列加点字注音。迤(yi2)西譬(pi4)喻糯(nuo4)米蹲(dun1)踞忌讳(hui4)酬(chou2)和铁箍(gu1)熹(xi1)微2.解释下列词语。引经据典:引用经典中的语句或故事。譬喻:打比方。忌讳:忌怕而隐避。扶摇而上:形容直往上升。别开生面:另外开展新的局面。酬和:本意敬酒,引申为交际往来。悠游自在:快活的样子。若无其事:好像没有那么回事似的,形容不动声色或漠不关心。熹微:形容阳光不强(多指清晨的)。淳朴:诚实朴素。学始于疑1、感知歌会学生自由地朗读课文,思考:作者写了在什么地方的、\哪三种形式的歌会?并说说理由。(用四字短语回答)(山野对歌、山路漫歌、村寨传歌)2、说歌会:选择你最喜欢的一种歌会读一读,并结合具体段落、句子说说你喜欢的原因。(四人小组讨论)山野对歌:才情智力的大比拼山路漫歌:自然、淳朴的本色美...