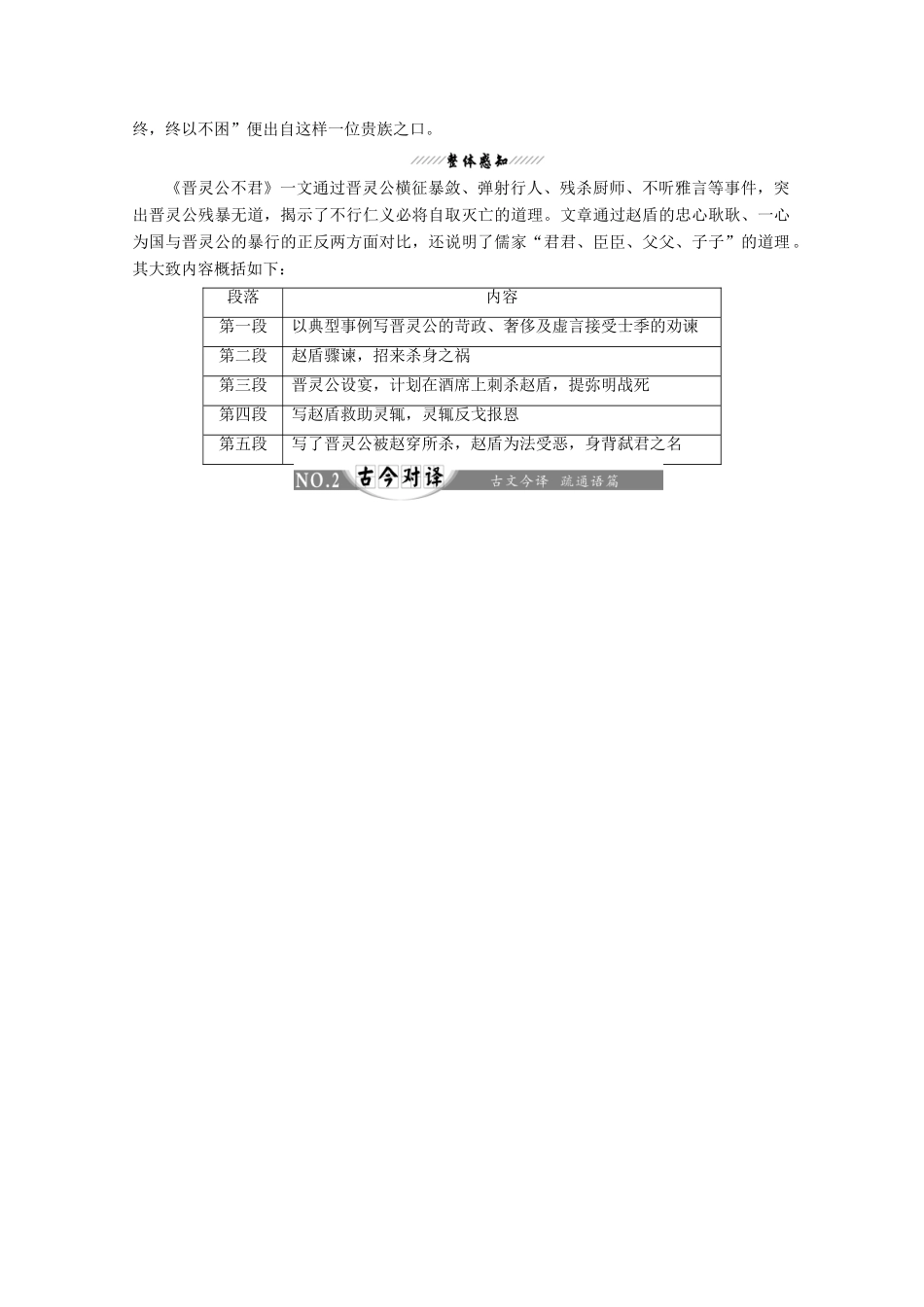

晋灵公不君史学鼻祖——左丘明左丘明(约前502年-约前422年),春秋时史学家,鲁国人。一说复姓左丘,名明;一说单姓左,名丘明。双目失明,曾任鲁太史。其知识渊博,品德高尚,孔子言“与其同耻”。曾与孔子一起“乘如周,观书于周史”,相传他据鲁国以及其他封侯各国的大量史料,依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年史《左传》,又传说著有现存最早的一部国别史《国语》,成为史家的开山鼻祖。他不仅是一个杰出的历史学家,同时也是一个天才的文学家。《左传》的写作年代,至今没有定论。它的写作立足于对春秋社会的批判。《左传》以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。它在广阔的社会背景下,记录诸侯、卿大夫的活动,并把笔触深入到商贾、卜者、刺客、乐师、妾媵、百工、皂隶等阶层;通过对齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践等霸业盛衰的叙写,反映了当时诸侯国之间错综复杂的角逐;而对鲁季孙氏、齐田成子、晋国韩赵魏诸卿与公室的矛盾,郑子产的改革等描述,又深刻地揭示了社会内部的变革及其趋向。《左传》原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》,简称《左传》。旧时相传是春秋末年左丘明为解释孔子的《春秋》而作。《左传》实质上是一部独立撰写的史书。它起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁悼公十四年(前453年)。《左传》是我国第一部叙事完整的编年体历史著作,后来成为儒家重要经典之一,为“十三经”之一。《左传》有鲜明的政治与道德倾向。其观念较接近于儒家,强调等级秩序与宗法伦理,重视长幼尊卑之别,同时也表现出“民本”思想,因此也是研究先秦儒家思想的重要历史资料。《左传》它不仅是历史著作,为我们留下大量关于春秋时政治、外交、军事、礼俗等方面活动和言论的宝贵记录,同时也是一部非常优秀的文学著作。表现在“长于记述战争,故有人称之为‘相砍书’;又善于刻画人物,重视记录辞令”,具有很高的文学价值。它塑造了一个个性格各异的贵族士大夫形象,或巧言善辩,或直言极谏,或睿智深沉。“慎始而敬终,终以不困”便出自这样一位贵族之口。《晋灵公不君》一文通过晋灵公横征暴敛、弹射行人、残杀厨师、不听雅言等事件,突出晋灵公残暴无道,揭示了不行仁义必将自取灭亡的道理。文章通过赵盾的忠心耿耿、一心为国与晋灵公的暴行的正反两方面对比,还说明了儒家“君君、臣臣、父父、子子”的道理。其大致内容概括如下:段落内容第一段以典型事例写晋灵公的苛政、奢侈及虚言接受士季的劝谏第二段赵盾骤谏,招来杀身之祸第三段晋灵公设宴,计划在酒席上刺杀赵盾,提弥明战死第四段写赵盾救助灵辄,灵辄反戈报恩第五段写了晋灵公被赵穿所杀,赵盾为法受恶,身背弑君之名对应学生用书P21诵读第一段,完成以下各题。1.解释下列加点的词语。(1)晋灵公不君(实行君道)(2)寘①诸②畚①(同“置”,放置)②(之于)(3)问其①故,而患②之①(杀人的)②(担心)(4)过①而能改,善莫大焉②①(名词作动词,犯错误)②(句末语气词,了)(5)靡①不有初,鲜②克③有终①(没有)②(很少)③(能够)(6)衮职有阙(通“缺”,过失)2.翻译下面句子,并探究句式特点。(1)谏而不入,则莫之继也。译文:你进谏,如果国君不接受,那就没有谁能接着进谏了。句式:宾语前置句,否定句中代词作宾语,宾语前置。正常的语序应是“则莫继之也”。(2)会请先,不入,则子继之。译文:请让我先去,如果(晋灵公)不听,您再继续进谏。句式:省略句,“不入”之前省略主语“晋灵公”。(3)君能补过,衮不废矣。译文:大王您能够弥补自己的过失,君位就不会被废除啦。句式:被动句,虽无明显的表被动格式,但句意有被动之意。3.文章第一段中从哪几个方面来写晋灵公不君?体现了他怎样的性格特点?[明确]主要从以下四个方面来写的:奢侈无度“厚敛以雕墙”可以看出晋灵公为满足奢侈生活,横征暴敛。贪图玩乐“台上弹人”可以看出晋灵公贪图玩乐,放纵恣睢,扰乱百姓。残忍褊狭杀“宰夫”“寘诸畚”可以看出晋灵公心胸狭隘,残忍毒辣,横行无忌。刚愎自用士季进谏,假装没看见,后来又说“将改之”,不用贤人芹献,自塞忠良之路,...