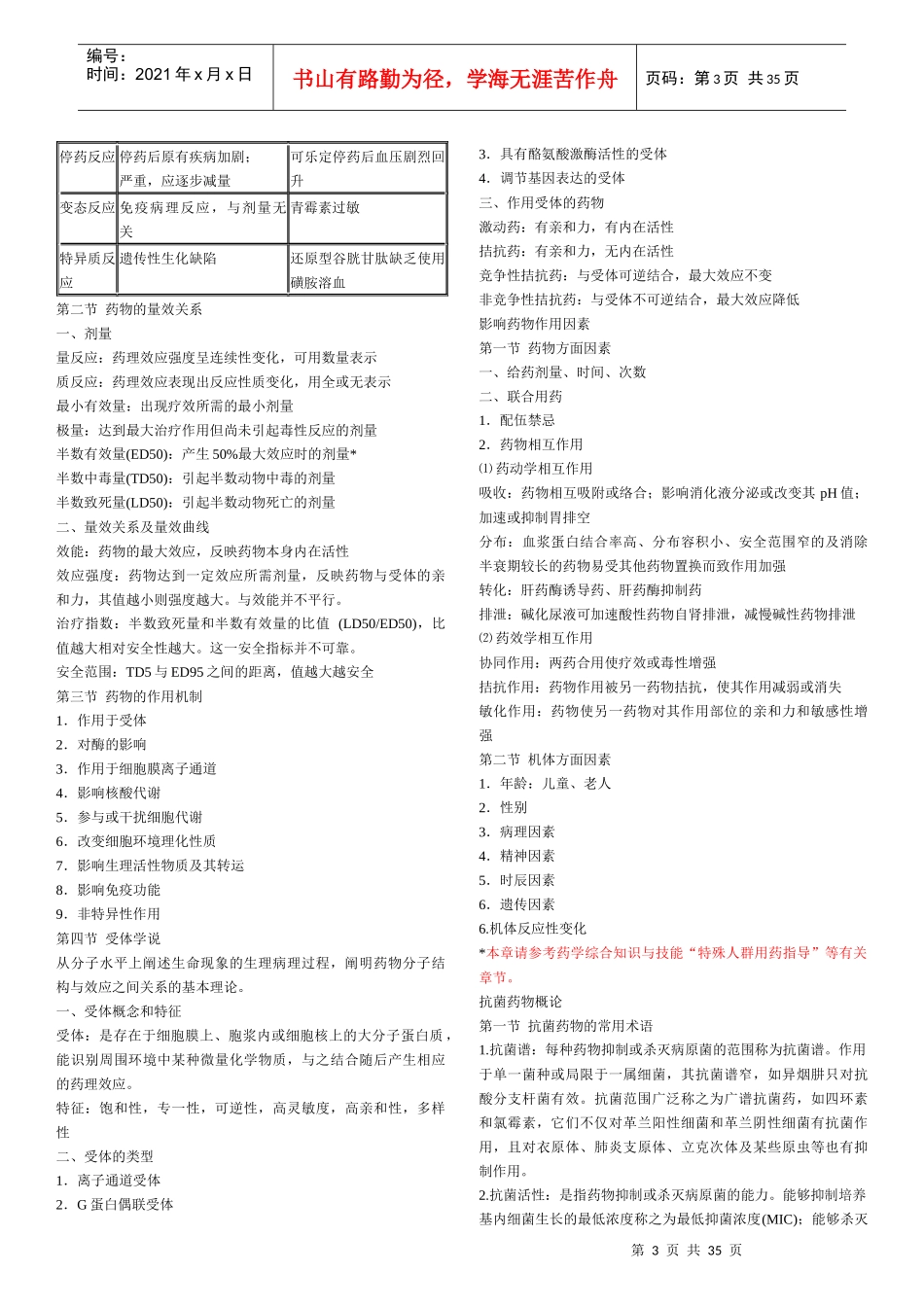

第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共35页绪言一、药理学性质和任务药理学:研究药物与机体(包括病原体)相互作用的规律和机制;连接药学和医学、基础医学和临床医学的桥梁。任务:阐明药物有何作用、作用如何产生、药物在体内变化规律分类:药物效应动力学(药效学)、药物代谢动力学(药动学)临床前药理学(研究对象为动物)、临床药理学(研究对象为人)二、药理学发展发展起步较早,尤其指传统医学。三、学习方法1、基本概念、基本理论、作用机制2、掌握代表性药物,熟悉同类药物,并能比较异同。3、临床常用新药药物代谢动力学第一节药物的体内过程一、药物跨膜转运(一)被动转运从高浓度的一侧向低浓度的一侧扩散转运的过程。多数药物属于被动转运。分子量小、脂溶性大、极性小、非解离型的药易通过生物膜转运,反之难跨膜转运。特点:不需要载体,不消耗能量,无饱和现象,无竞争性抑制1.简单扩散药物在体液中解离,以离子型和分子型同时存在。药物常以未解离的分子型通过细胞膜,离子不易通过细胞膜。药物解离度取决于取决于pKa和介质pH。弱酸性药物易在胃中吸收;弱碱性药物易在小肠内吸收;完全离子化药物吸收不完全2.滤过:分子粒径小于膜孔,不带电荷(二)载体介导的转运1.主动转运:是一种逆浓度(或电位)差的转运。与正常代谢物相似的药物,如5-氟尿嘧啶、甲基多巴等特点:需要载体,消耗能量,有饱和现象和竞争性抑制。2.易化扩散:如葡萄糖的吸收特点:需要载体,不消耗能量,顺浓度梯度。3.膜泡运输:内吞、外排二、药物的吸收定义:药物经血管外给药从给药部位进入血液循环的转运过程。生物利用度――――影响吸收的因素:药物性质、给药途径剂型、机体状况(一)胃肠道给药1.口服:最常用的给药途径,安全方便,经济。小肠是主要吸收部位。缺点:吸收缓慢,影响因素多。影响因素较多:溶解度、pH、首关消除。首过消除:药物进入体循环之前,首先在胃肠道或肝脏被灭活,进入体循环量减少。不宜口服:①刺激性大或首过消除;②病人昏迷不能吞咽;③不易吸收或易破坏;④必须注射才能达到疗效。2.舌下:起效快,可避免首关消除3.直肠:易吸收但不规则,存在首关消除的可能性(二)注射给药1.静脉:无吸收过程、生物利用度完全2.肌注:吸收取决于注射部位血流、药物剂型3.皮下:吸收缓慢恒定(三)其它途径1.吸入:气体或挥发性药物,起效迅速,避免首过消除2.鼻腔:避免首过消除3.局部给药:减少不良反应4.经皮:皮肤特性,药物脂溶性三、药物的分布定义:进入循环的药向不同部位转移的过程。决定药物在体内分布的因素:1.体液pH:影响药物解离度2.药物与血浆蛋白的结合:为可逆性疏松结合,结合型药物分子量增大,不能跨膜转运、代谢和排泄,并暂时失去药理活性。结合具有饱和性与可逆性,有竞争置换现象:两个药物能竞争与同一蛋白结合而发生置换现象,使游离型药浓度增加,导致中毒;血浆蛋白过少或变质时药物血浆蛋白结合率下降,易发生毒性反应。3.生理屏障血脑屏障:分子量小脂溶性高的药易通过血脑屏障,但脑脊液中药物浓度低于血浆浓度胎盘屏障:通透性无明显差别四、药物的代谢药物在体内以两种方式消除――1.原形排出2.药物的生物转化:即药物以代谢物的形式排出。主要代谢器官:肝。肝药酶-细胞色素P450酶系⑴生物转化后的结果:失活成为无药理活性;活化—无药理活性成为有药理活性或产生有毒物质⑵生物转化步骤:分两步进行第一步为氧化、还原或水解。主要由肝微粒体的细胞色素P-450酶系统催化。特点:对底物选择性不高,可诱导与抑制,个体差异大第二步为结合,是母药或代谢物与内源性物质如葡萄糖醛酸和甘氨酸结合。结合物一般极性增加,活性降低或灭活。第2页共35页第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共35页⑶肝药酶诱导剂:如苯巴比妥、苯妥英钠、利福平、卡马西平、灰黄霉素、地塞米松,能诱导酶的活性,加速药物的代谢,使药物效应减弱。肝药酶抑制剂:如异烟肼、氯霉素、酮康唑、西咪替丁、吩噻嗪类,能抑制酶的活性,降低其它...