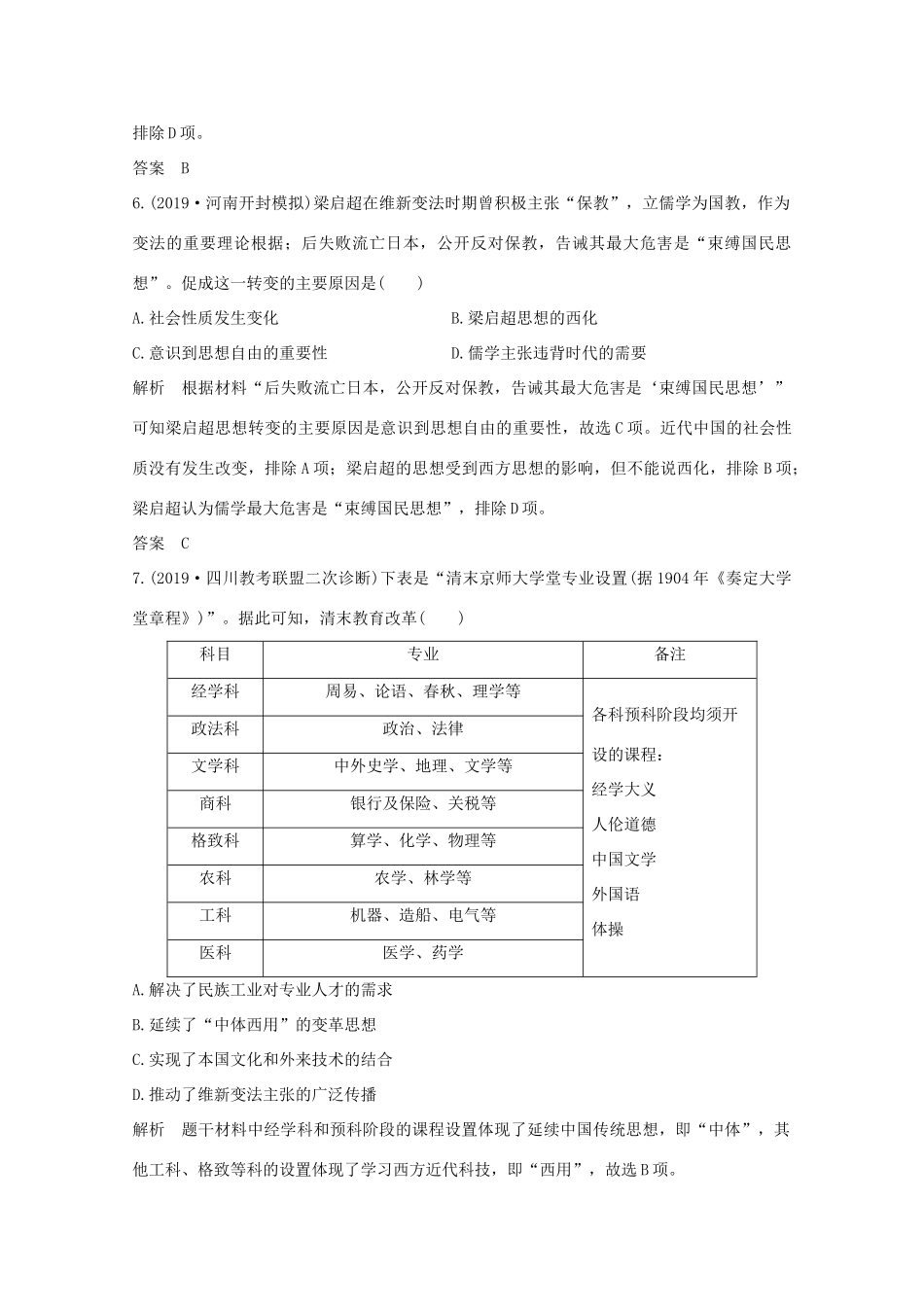

板块提升练(二)中外近代文明(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)1.(2019·福建福州质量检测)茅海建《天朝的崩溃》一书考证了在鸦片战争中负有重大责任的清朝顶级人物的战后反应:琦善等6人几乎没有反应;耆英、黄恩彤主张柔夷顺夷;刘韵珂主张“阳示德意,阴加钳制”;林则徐主张对抗;道光帝在后三者间游移。这反映了清朝统治者()A.推卸战败责任B.谋求制敌之道C.缺乏理性反思D.改进外交策略解析据题干“道光帝在后三者间游移”可见没有自己的理性思考,故选C项;据题干可知没有卸责的表现,排除A项;“耆英、黄恩彤主张柔夷顺夷;刘韵珂主张‘阳示德意,阴加钳制’;林则徐主张对抗;道光帝在后三者间游移”体现了统治者缺乏主见,排除B项;材料没有涉及外交策略的改进,排除D项。答案C2.(2019·河北保定模拟)中国某一时期的历史教科书编者认为,鸦片战争以后耶稣教得以输入,广东地区最先受其影响,于是“广西桂平县洪秀全,因以耶稣教炫其徒,聚合不轨,起兵金田村”。该编者()A.揭示了太平天国运动爆发的根源B.认为基督教直接引发了农民起义C.属于资产阶级革命派知识分子D.具有怀疑和排斥基督教的心态解析根据材料“鸦片战争以后耶稣教得以输入”、“因以耶稣教炫其徒,聚合不轨,起兵金田村”,表明作者对基督教的传入和传播,有怀疑排斥的心态,故选D项。太平天国运动爆发的根源是清政府的腐败和搜刮,排除A项;基督教只是洪秀全发动起义的手段,体现不出是直接原因,排除B项;从材料信息,不能看出编者的阶级立场,排除C项。答案D3.(2019·山西高考考前适应性测试)第二次鸦片战争后,清政府准备派团出使西方,由于中外外交礼仪不同,“用中国人为使臣,诚不免于为难”,于是委任美国人蒲安臣担任中国全权使节出使美、英、法、普、俄诸国,并取得一系列外交成果。这反映了当时()A.美国政府侵犯中国外交主权B.清政府熟悉近代外交的规则C.传统华夷观念影响外交行为D.中国逐渐摆脱外交被动局面解析据材料可知清政府因为“用中国人为使臣,诚不免于为难”,于是委任美国人担任中国全权使节出使西方,说明传统华夷观念影响外交行为,故选C项。材料中清政府委派美国人为中国使节,这无关美国政府行为,排除A项;由材料中清政府委派外国人为中国使节,便可知清政府对近代外交规则并不熟悉,排除B项;第二次鸦片战争后中国半殖民地化程度加深,外交上逐渐受到列强的控制和影响,排除D项。答案C4.(2019·山东德州模拟)江南机器制造局成立后,曾长期面临经费困难。1905年,将其中机器制造局和江南船坞分为两个企业,后者实行商务化经营,自负盈亏。结果营业额、盈余大幅增长。这反映出()A.洋务企业缺乏竞争实力B.洋务运动收效甚微C.经营体制影响企业发展D.民族工业走出困境解析据题干中提及江南机器制造局成立后,资金面临困难,但企业分割后实行市场机制资金出现盈余,可知是因为之前采用官府封建化管理导致资金困难,故选C项。答案C5.(2019·湖北华中师大联盟测评)1895年4月中旬到5月初,清廷各级大小官员500余人次,就“割台”问题上折、上书共100余件次,为清朝前所未有。他们有的还提出了如迁都再战、凭险据守等对策。据此可知()A.清政府对《马关条约》持否定态度B.割让台湾引发了清政府内部的纷争C.反割台斗争激发了民族的初步觉醒D.《马关条约》打破了天朝上国的迷梦解析由材料可知,清政府官员对“割台”事件反应比较激烈,提出了各种对策,可见对割台事件,清政府内部纷争很大,故选B项。清政府在《马关条约》中把台湾割给日本,排除A项;“清廷各级大小官员”没有涉及民众,排除C项;鸦片战争打破了天朝上国的迷梦,排除D项。答案B6.(2019·河南开封模拟)梁启超在维新变法时期曾积极主张“保教”,立儒学为国教,作为变法的重要理论根据;后失败流亡日本,公开反对保教,告诫其最大危害是“束缚国民思想”。促成这一转变的主要原因是()A.社会性质发生变化B.梁启超思想的西化C.意识到思想自由的重要性D.儒学主张违背时代的需要解析根据材料“后失败流亡日本,公开反对保教,告诫其最大危害是‘束缚国民思想’”可知梁启超思想转变的主要...