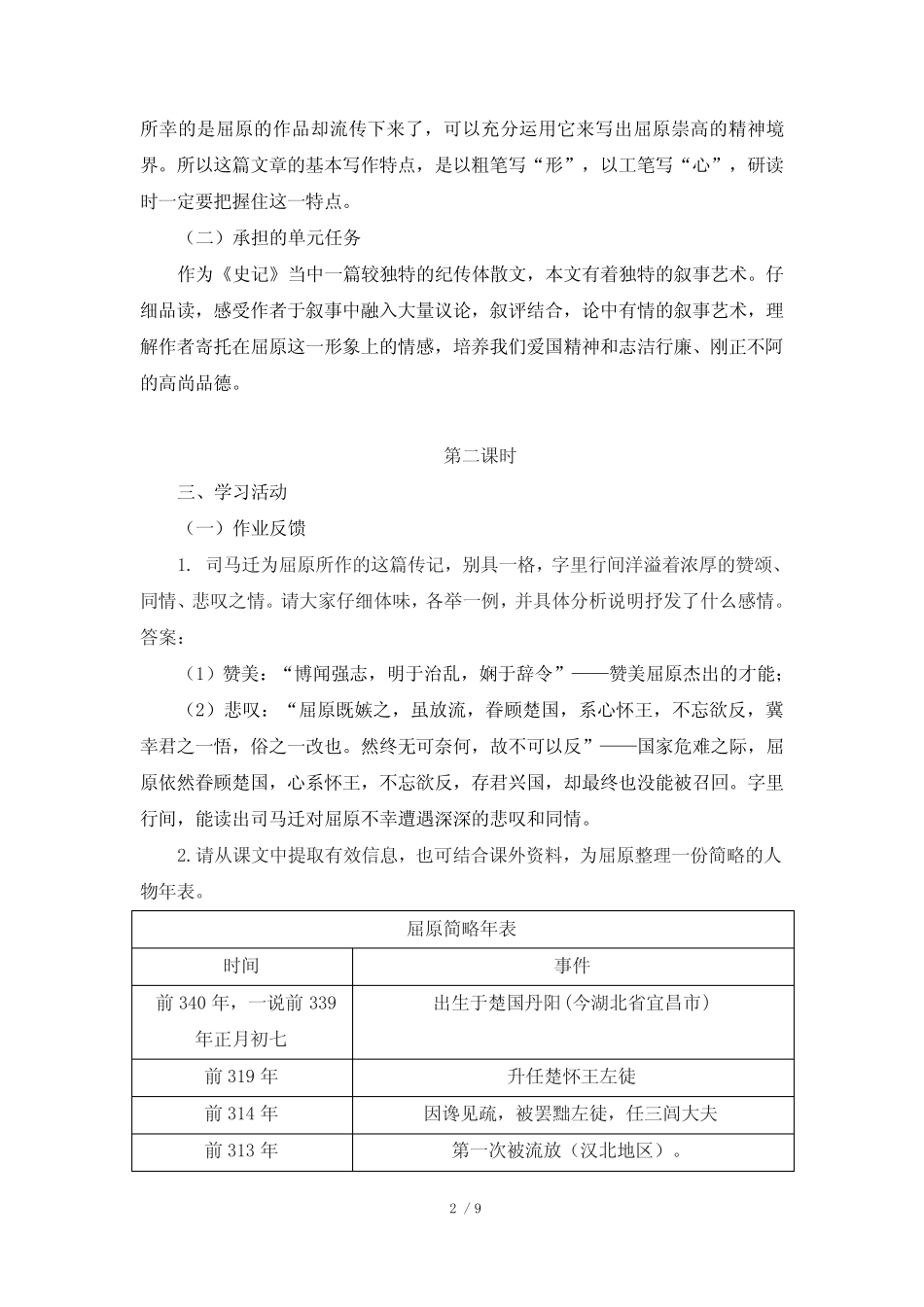

1/9屈原列传【学习目标】1.了解屈原的生平事迹,学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。2.理解司马迁在叙事中融入大量议论的用意,鉴赏作者将屈原生平放在楚国日趋衰亡大背景下来展现的叙事艺术。3.体会司马迁寄托在屈原身上的情感,进而了解司马迁表现出来的抗争精神和进步观点。4.能联系已学知识,积累文言基础知识,熟练掌握文言句式与词语的活用、通假、多义现象。5.正确理解并培养高尚的理想与人生价值观,培养勇于面对困境,百折不挠、不懈追求的精神。【重点难点】1.理清层次结构,把握文章的脉络线索,理解司马迁在叙事中融入大量议论的用意,鉴赏作者将屈原生平放在楚国日趋衰亡大背景下来展现的叙事艺术。2.体会司马迁寄托在屈原身上的情感,进而了解司马迁表现出来的抗争精神和进步观点。【教学过程】一、回顾前文:上节课中,我们一起了解了屈原悲惨的一生,从司马迁的评述中感受到了他的高洁品行、坚贞人格,作者对他的赞美和悲叹充溢在字里行间。我们先来对上节课的作业进行一下反馈。二、学习任务分析(一)知识要点1.关于史传“变体”:这篇史传的显著特点,就“以议论行叙事”(明茅坤语),所以前人说它是“太史公变调”,即史传中偶然出现的一种“变体”。作者为什么要采用这种写法?历来一般认为,是司马迁为了便于寄寓自己个人的“政治幽愤”。这从这篇传记所写屈原的事迹,不过片鳞断爪,仅够勾画他一生大体轮廓就可看出来。2/9所幸的是屈原的作品却流传下来了,可以充分运用它来写出屈原崇高的精神境界。所以这篇文章的基本写作特点,是以粗笔写“形”,以工笔写“心”,研读时一定要把握住这一特点。(二)承担的单元任务作为《史记》当中一篇较独特的纪传体散文,本文有着独特的叙事艺术。仔细品读,感受作者于叙事中融入大量议论,叙评结合,论中有情的叙事艺术,理解作者寄托在屈原这一形象上的情感,培养我们爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。第二课时三、学习活动(一)作业反馈1.司马迁为屈原所作的这篇传记,别具一格,字里行间洋溢着浓厚的赞颂、同情、悲叹之情。请大家仔细体味,各举一例,并具体分析说明抒发了什么感情。答案:(1)赞美:“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”——赞美屈原杰出的才能;(2)悲叹:“屈原既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。然终无可奈何,故不可以反”——国家危难之际,屈原依然眷顾楚国,心系怀王,不忘欲反,存君兴国,却最终也没能被召回。字里行间,能读出司马迁对屈原不幸遭遇深深的悲叹和同情。2.请从课文中提取有效信息,也可结合课外资料,为屈原整理一份简略的人物年表。屈原简略年表时间事件前340年,一说前339年正月初七出生于楚国丹阳(今湖北省宜昌市)前319年升任楚怀王左徒前314年因谗见疏,被罢黜左徒,任三闾大夫前313年第一次被流放(汉北地区)。3/9张仪破楚齐联盟,楚怀王两次兴师伐秦,均败,汉中郡沦陷前311年出使齐国。回楚时,张仪已被放走,他劝谏怀王说:“为什么不杀张仪?”怀王后悔,派人追张仪,未果。前299年从汉北的流放地返回,力劝怀王不要赴秦国会:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王不听,被扣秦国。前296年楚怀王死于秦。屈原被免去三闾大夫之职,放逐江南。前295年屈原到达长沙,遍览山川形势,甚起宗国之情。前278年,大约楚顷襄王二十一年五月初五投汨罗江自尽,终年62岁左右。(二)文本解读如之前所说,这篇史传虽然以叙事为线索,但是抒情和议论的成分十分浓烈,远超记事和叙述。在这篇文章里,司马迁按捺不住自己的激情,肆情的赞扬与批判,发表着自己对历史的心声。其中,他插入了两篇文论,一评《离骚》(第三段);二评君王(第八段)。本节课主要来欣赏本文这种“叙议结合”的叙事艺术。先来看一下第三段评述《离骚》的内容。【思考1】阅读第三段回答,本段主要是从哪些角度来评《离骚》的?从四个方面评价离骚:1.创作原因:屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本...