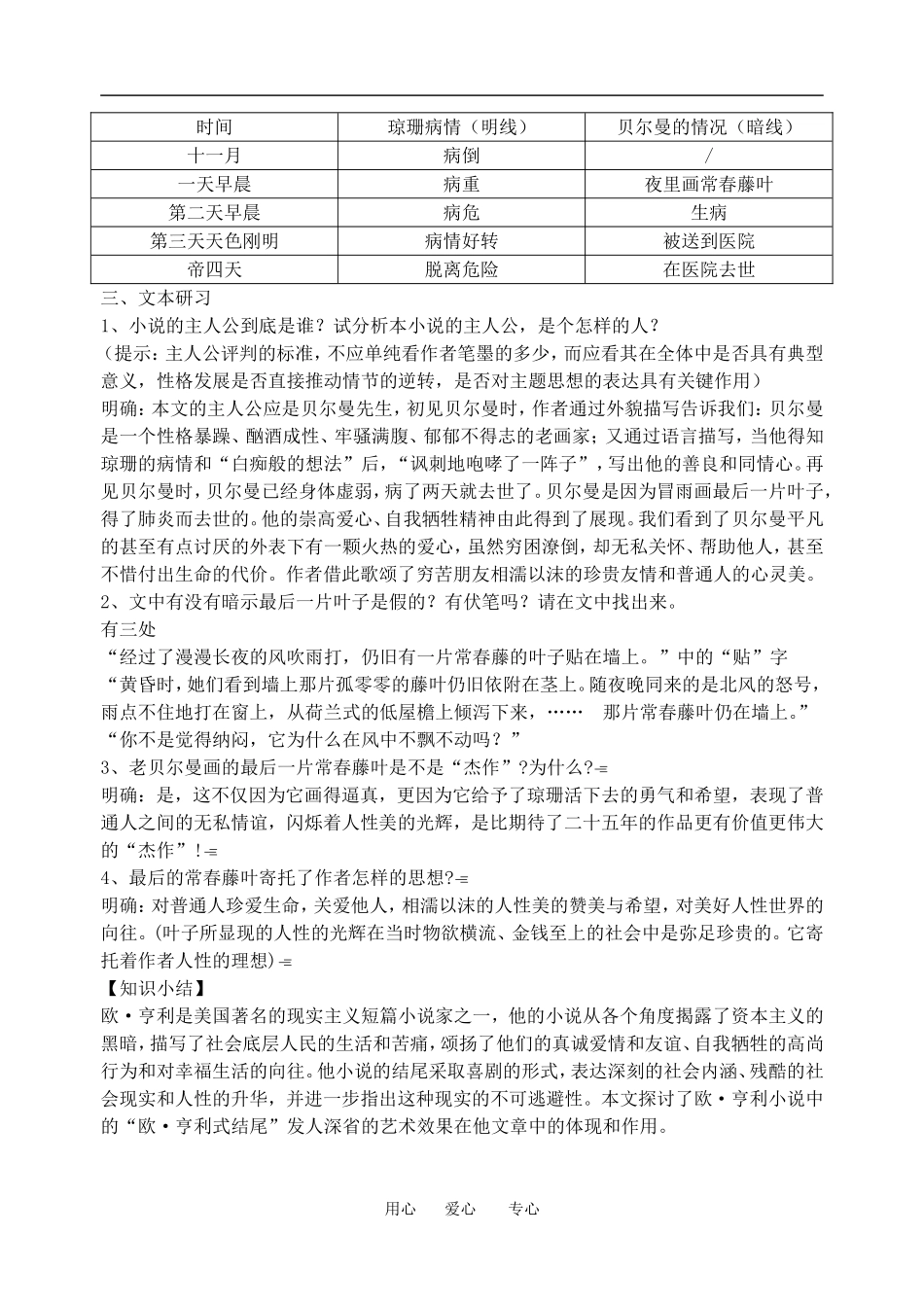

最后的常春藤叶【学习目标】1.理解小说曲折生动的情节对人物塑造和主题表达的作用。2.体味欧·亨利似的结尾的妙处。3.学习主人公贝尔曼先生“牺牲自我,成全他人”的精神。【学习重、难点:】1.理清文章脉络,理解小说曲折生动的情节对人物塑造和主题表达的作用。2.细细阅读文章结尾,体味欧·亨利式结尾的妙处。【学法指导】1、阅读课文,从时间顺序理清文中人物行为脉络。2、品读文章结尾,体会“意料之外,情理之中”的结尾妙处。【知识链接】欧·亨利(O,Henry,1862-1910),美国短篇小说家。原名威廉·悉尼·波特尔,生于北卡罗来纳州格林斯波罗镇一个贫穷的医生家里……亨利一生穷困潦倒,接触过多种多样的人物,掌握了丰富的创作素材。在十余年的创作生涯中,写下了三百多篇小说。他的小说完全以情节取胜,故事颇多偶然巧合,结局往往出人意料。例如《警察与赞美诗》(1906)和《麦琪的礼物》(1906)等就以巧妙的构思,复杂的情节和意外的结局,加强了小人物被捉弄的悲剧效果。这种写作方法对后人影响颇大,被誉为美国现代短篇小说的创始人。他同情普通小市民,憎恨压迫者。他创作的艺术特色是常以使人发噱的幽默,启发人们深思。他的佳作常能在鞭挞资本主义社会的腐朽之余,引出人们“含泪的微笑”,抚慰受创伤的小人物的心灵,因而深受读者的欢迎……世界三大短篇小说巨匠:欧·亨利(美)(《麦琪的礼物》、《警察与赞美诗》)、莫泊桑(法)(《项链》、《羊脂球》)、契诃夫(俄)(《变色龙》、《小公务员之死》)【学习过程】一、基础过关1、注音苔藓(xiǎn)扶弱济困(jì)掺酒()出殡(bìn)瞥见(piē)蹑手蹑脚()昵称(nì)狭窄(zhǎi)窗槛(jiàn)着想(zháo)一幢(zhuàng)砖砌()模特(mó)编辑(jí)唠叨(láo)瞅一眼()锡镴()数落()奇特()奇数()拐弯抹角()抹布()方兴未艾()自怨自艾()撒种()撒手()2、成语积累蹑手蹑脚一筹莫展凄风苦雨唠唠叨叨二、脉络梳理用心爱心专心时间琼珊病情(明线)贝尔曼的情况(暗线)十一月病倒/一天早晨病重夜里画常春藤叶第二天早晨病危生病第三天天色刚明病情好转被送到医院帝四天脱离危险在医院去世三、文本研习1、小说的主人公到底是谁?试分析本小说的主人公,是个怎样的人?(提示:主人公评判的标准,不应单纯看作者笔墨的多少,而应看其在全体中是否具有典型意义,性格发展是否直接推动情节的逆转,是否对主题思想的表达具有关键作用)明确:本文的主人公应是贝尔曼先生,初见贝尔曼时,作者通过外貌描写告诉我们:贝尔曼是一个性格暴躁、酗酒成性、牢骚满腹、郁郁不得志的老画家;又通过语言描写,当他得知琼珊的病情和“白痴般的想法”后,“讽刺地咆哮了一阵子”,写出他的善良和同情心。再见贝尔曼时,贝尔曼已经身体虚弱,病了两天就去世了。贝尔曼是因为冒雨画最后一片叶子,得了肺炎而去世的。他的崇高爱心、自我牺牲精神由此得到了展现。我们看到了贝尔曼平凡的甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的爱心,虽然穷困潦倒,却无私关怀、帮助他人,甚至不惜付出生命的代价。作者借此歌颂了穷苦朋友相濡以沫的珍贵友情和普通人的心灵美。2、文中有没有暗示最后一片叶子是假的?有伏笔吗?请在文中找出来。有三处“经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。”中的“贴”字“黄昏时,她们看到墙上那片孤零零的藤叶仍旧依附在茎上。随夜晚同来的是北风的怒号,雨点不住地打在窗上,从荷兰式的低屋檐上倾泻下来,……那片常春藤叶仍在墙上。”“你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?”3、老贝尔曼画的最后一片常春藤叶是不是“杰作”?为什么?明确:是,这不仅因为它画得逼真,更因为它给予了琼珊活下去的勇气和希望,表现了普通人之间的无私情谊,闪烁着人性美的光辉,是比期待了二十五年的作品更有价值更伟大的“杰作”!4、最后的常春藤叶寄托了作者怎样的思想?明确:对普通人珍爱生命,关爱他人,相濡以沫的人性美的赞美与希望,对美好人性世界的向往。(叶子所显现的人性的光辉在当时物欲横流、金钱至上的社会中是弥足珍贵的。它寄托着作者人性的理想)【知识小...