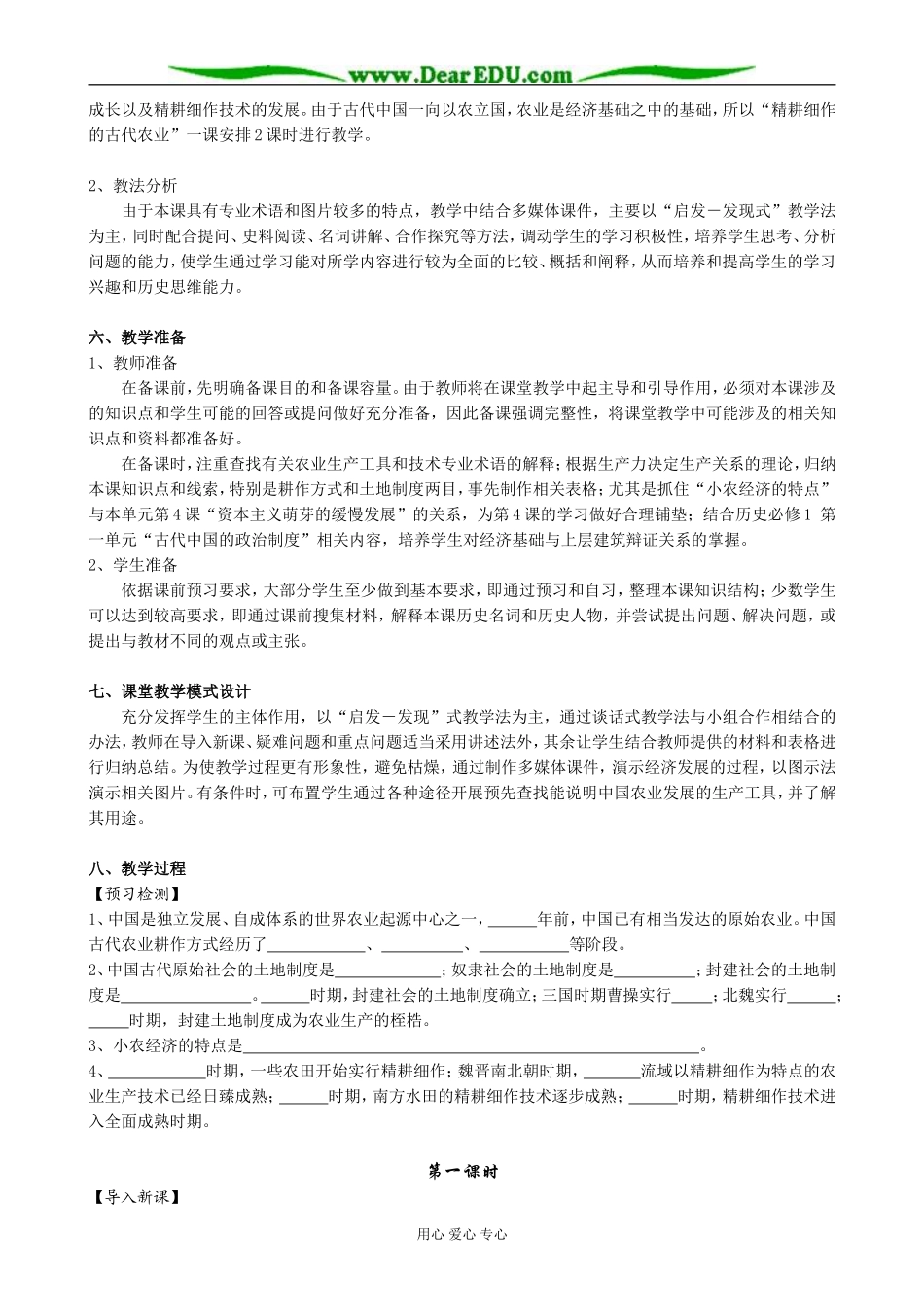

第1课精耕细作的古代农业一、课标要求知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点二、教学目标1、知识与能力耕作方式的三个时期、原始社会的土地制度、夏商周时期的井田制及瓦解的经过、封建土地所有制的形成及发展、特点、屯田制、均田制、封建社会时期的国有土地和私有土地的形式、土地兼并、水利工程修建及翻车、筒车的发明;小农经济的特点及对社会的影响、精耕细作技术的表现;理解生产力是农业耕作方式形成及土地制度演变的根本原因;运用历史理论分析中国古代土地制度演变的原因2、过程与方法学生归纳总结、设问探究、演示农业发展过程。3、情感态度价值观生产力的发展是推动社会发展的根本原因,是否有利于生产力的发展是历史评价的根本标准。树立正确的发展观。中国传统农业发展水平长期处于世界最前列,是中国古代社会繁荣和发展的经济基础。劳动人民勤劳和智慧,是历史的创造者,但是在阶级社会,农民受到沉重的剥削和压迫,生活困苦。三、教学重点与难点1、重点:土地制度的演变2、难点:小农经济的艰难成长四、教学要点五、教材教法分析1、教材分析在人类历史的发展进程中,经济活动是人类赖以生存和发展的基础,与社会生活息息相关。而且经济活动在政治、文化的发展中起决定作用。中国是独立发展、自成体系的世界农业起源中心之一。本单元“古代中国经济的基本结构与特点”探讨的是中国古代原始社会、奴隶社会和封建社会时期不同历史阶段的经济制度,即生产关系范畴的表现,以及中国古代经济的发展状况以及人们为发展社会经济所做出的努力。本单元由四个专题组成,即农业的主要耕作方式和土地制度及农业经济的基本特点、手工业的发展及特征、商业的发展及特点、资本主义的萌芽及发展缓慢的原因。其中农业是古代世界最重要的生产部门,古代中国发达的农业,不仅为手工业和商业的发展提供了必要的条件,同时也为中华文明的萌生和发展奠定了最坚实的基石,中国五千年文明的辉煌成就都是和农业的发展分不开的。因此,了解古代中国农业经济,利于我们对古代中国经济基本结构与特点形成整体认识。本课这分别讲述了耕作制度和土地制度的演变、小农经济的用心爱心专心成长以及精耕细作技术的发展。由于古代中国一向以农立国,农业是经济基础之中的基础,所以“精耕细作的古代农业”一课安排2课时进行教学。2、教法分析由于本课具有专业术语和图片较多的特点,教学中结合多媒体课件,主要以“启发-发现式”教学法为主,同时配合提问、史料阅读、名词讲解、合作探究等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力,使学生通过学习能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释,从而培养和提高学生的学习兴趣和历史思维能力。六、教学准备1、教师准备在备课前,先明确备课目的和备课容量。由于教师将在课堂教学中起主导和引导作用,必须对本课涉及的知识点和学生可能的回答或提问做好充分准备,因此备课强调完整性,将课堂教学中可能涉及的相关知识点和资料都准备好。在备课时,注重查找有关农业生产工具和技术专业术语的解释;根据生产力决定生产关系的理论,归纳本课知识点和线索,特别是耕作方式和土地制度两目,事先制作相关表格;尤其是抓住“小农经济的特点”与本单元第4课“资本主义萌芽的缓慢发展”的关系,为第4课的学习做好合理铺垫;结合历史必修1第一单元“古代中国的政治制度”相关内容,培养学生对经济基础与上层建筑辩证关系的掌握。2、学生准备依据课前预习要求,大部分学生至少做到基本要求,即通过预习和自习,整理本课知识结构;少数学生可以达到较高要求,即通过课前搜集材料,解释本课历史名词和历史人物,并尝试提出问题、解决问题,或提出与教材不同的观点或主张。七、课堂教学模式设计充分发挥学生的主体作用,以“启发-发现”式教学法为主,通过谈话式教学法与小组合作相结合的办法,教师在导入新课、疑难问题和重点问题适当采用讲述法外,其余让学生结合教师提供的材料和表格进行归纳总结。为使教学过程更有形象性,避免枯燥,通过制作多媒体课件,演示经济发展的过程,以图示法演示相关图片。有条件...