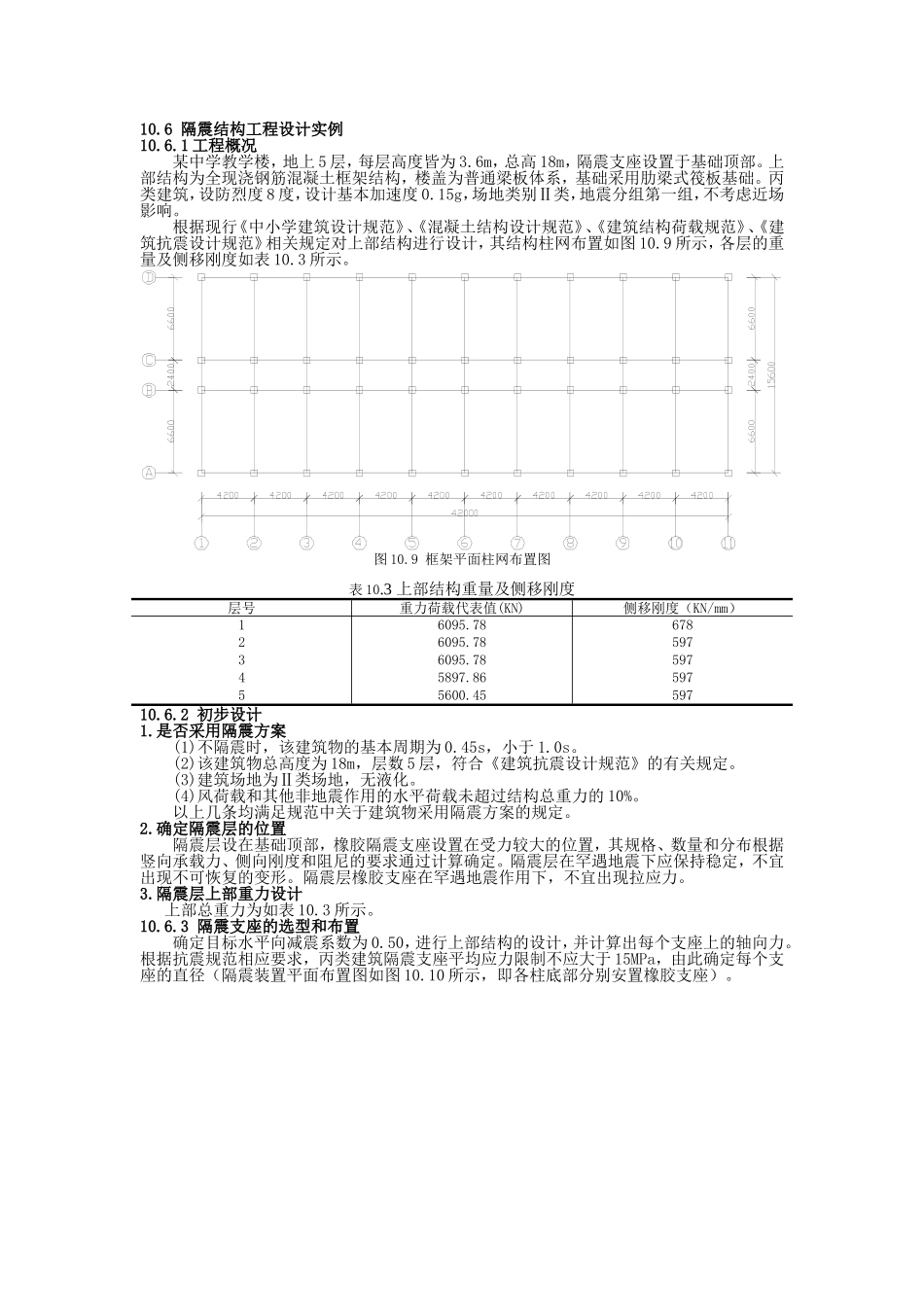

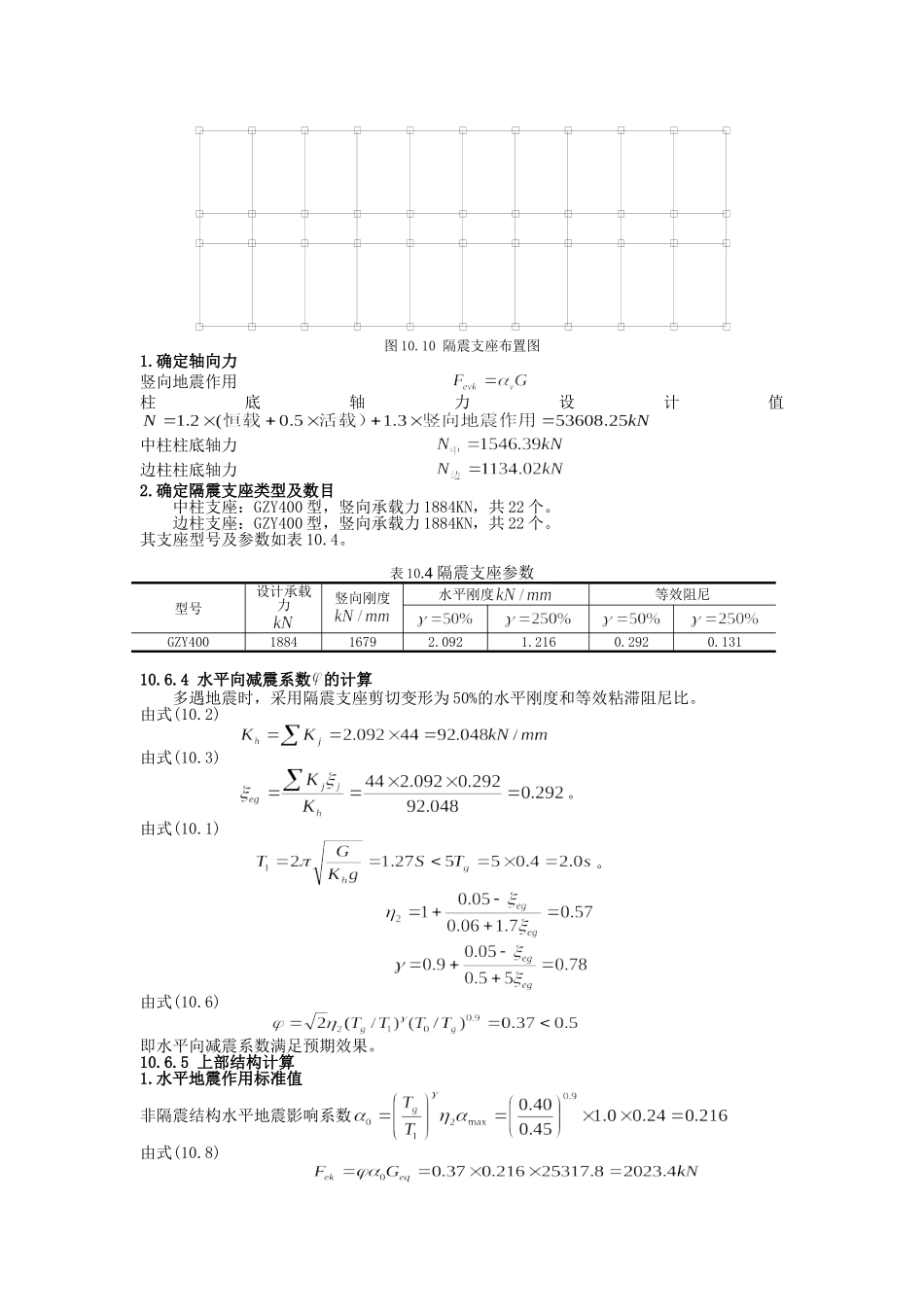

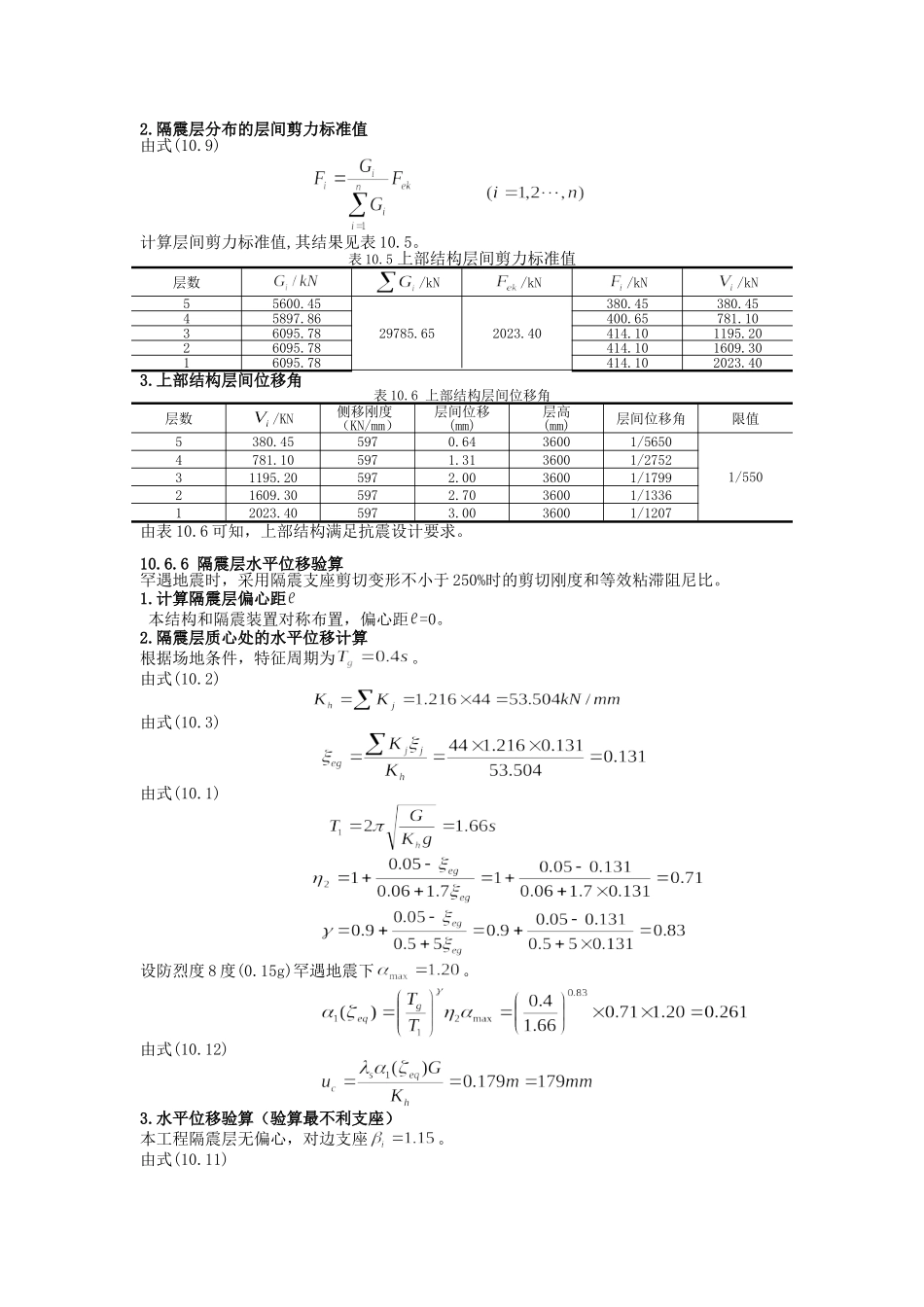

10.6隔震结构工程设计实例10.6.1工程概况某中学教学楼,地上5层,每层高度皆为3.6m,总高18m,隔震支座设置于基础顶部。上部结构为全现浇钢筋混凝土框架结构,楼盖为普通梁板体系,基础采用肋梁式筏板基础。丙类建筑,设防烈度8度,设计基本加速度0.15g,场地类别Ⅱ类,地震分组第一组,不考虑近场影响。根据现行《中小学建筑设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》相关规定对上部结构进行设计,其结构柱网布置如图10.9所示,各层的重量及侧移刚度如表10.3所示。图10.9框架平面柱网布置图表10.3上部结构重量及侧移刚度层号重力荷载代表值(KN)侧移刚度(KN/mm)16095.7867826095.7859736095.7859745897.8659755600.4559710.6.2初步设计1.是否采用隔震方案(1)不隔震时,该建筑物的基本周期为0.45s,小于1.0s。(2)该建筑物总高度为18m,层数5层,符合《建筑抗震设计规范》的有关规定。(3)建筑场地为Ⅱ类场地,无液化。(4)风荷载和其他非地震作用的水平荷载未超过结构总重力的10%。以上几条均满足规范中关于建筑物采用隔震方案的规定。2.确定隔震层的位置隔震层设在基础顶部,橡胶隔震支座设置在受力较大的位置,其规格、数量和分布根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定。隔震层在罕遇地震下应保持稳定,不宜出现不可恢复的变形。隔震层橡胶支座在罕遇地震作用下,不宜出现拉应力。3.隔震层上部重力设计上部总重力为如表10.3所示。10.6.3隔震支座的选型和布置确定目标水平向减震系数为0.50,进行上部结构的设计,并计算出每个支座上的轴向力。根据抗震规范相应要求,丙类建筑隔震支座平均应力限制不应大于15MPa,由此确定每个支座的直径(隔震装置平面布置图如图10.10所示,即各柱底部分别安置橡胶支座)。图10.10隔震支座布置图1.确定轴向力竖向地震作用柱底轴力设计值中柱柱底轴力边柱柱底轴力2.确定隔震支座类型及数目中柱支座:GZY400型,竖向承载力1884KN,共22个。边柱支座:GZY400型,竖向承载力1884KN,共22个。其支座型号及参数如表10.4。表10.4隔震支座参数型号设计承载力竖向刚度水平刚度等效阻尼GZY400188416792.0921.2160.2920.13110.6.4水平向减震系数的计算多遇地震时,采用隔震支座剪切变形为50%的水平刚度和等效粘滞阻尼比。由式(10.2)由式(10.3)。由式(10.1)。由式(10.6)即水平向减震系数满足预期效果。10.6.5上部结构计算1.水平地震作用标准值非隔震结构水平地震影响系数由式(10.8)2.隔震层分布的层间剪力标准值由式(10.9)计算层间剪力标准值,其结果见表10.5。表10.5上部结构层间剪力标准值层数/kN/kN/kN/kN55600.4529785.652023.40380.45380.4545897.86400.65781.1036095.78414.101195.2026095.78414.101609.3016095.78414.102023.403.上部结构层间位移角表10.6上部结构层间位移角层数/KN侧移刚度(KN/mm)层间位移(mm)层高(mm)层间位移角限值5380.455970.6436001/56501/5504781.105971.3136001/275231195.205972.0036001/179921609.305972.7036001/133612023.405973.0036001/1207由表10.6可知,上部结构满足抗震设计要求。10.6.6隔震层水平位移验算罕遇地震时,采用隔震支座剪切变形不小于250%时的剪切刚度和等效粘滞阻尼比。1.计算隔震层偏心距本结构和隔震装置对称布置,偏心距=0。2.隔震层质心处的水平位移计算根据场地条件,特征周期为。由式(10.2)由式(10.3)由式(10.1)设防烈度8度(0.15g)罕遇地震下。由式(10.12)3.水平位移验算(验算最不利支座)本工程隔震层无偏心,对边支座。由式(10.11)验算支座GZY400故支座变形满足要求。10.6.7隔震层下部计算各隔震支座的剪力按水平刚度分配。隔震层在罕遇地震作用下的水平剪力计算为,隔震层的总刚度为53504KN/m。每个GZY400隔震支座受到水平剪力为218.22KN。10.6.8隔震结构时程分析验算1.分析模型上部结构隔震层图10.11隔震结构时程分析模型2.输入地震波本工程8度(0.15g)设防,时程分析所用地震加速度时程曲线的最大值取为:多遇地震1.10罕遇地震5.10输入地震波如表10.7:表10.7时程分析地震波参数地震波相位特性时间间隔(s)时长(s)最大加速度峰值时刻(s)A...