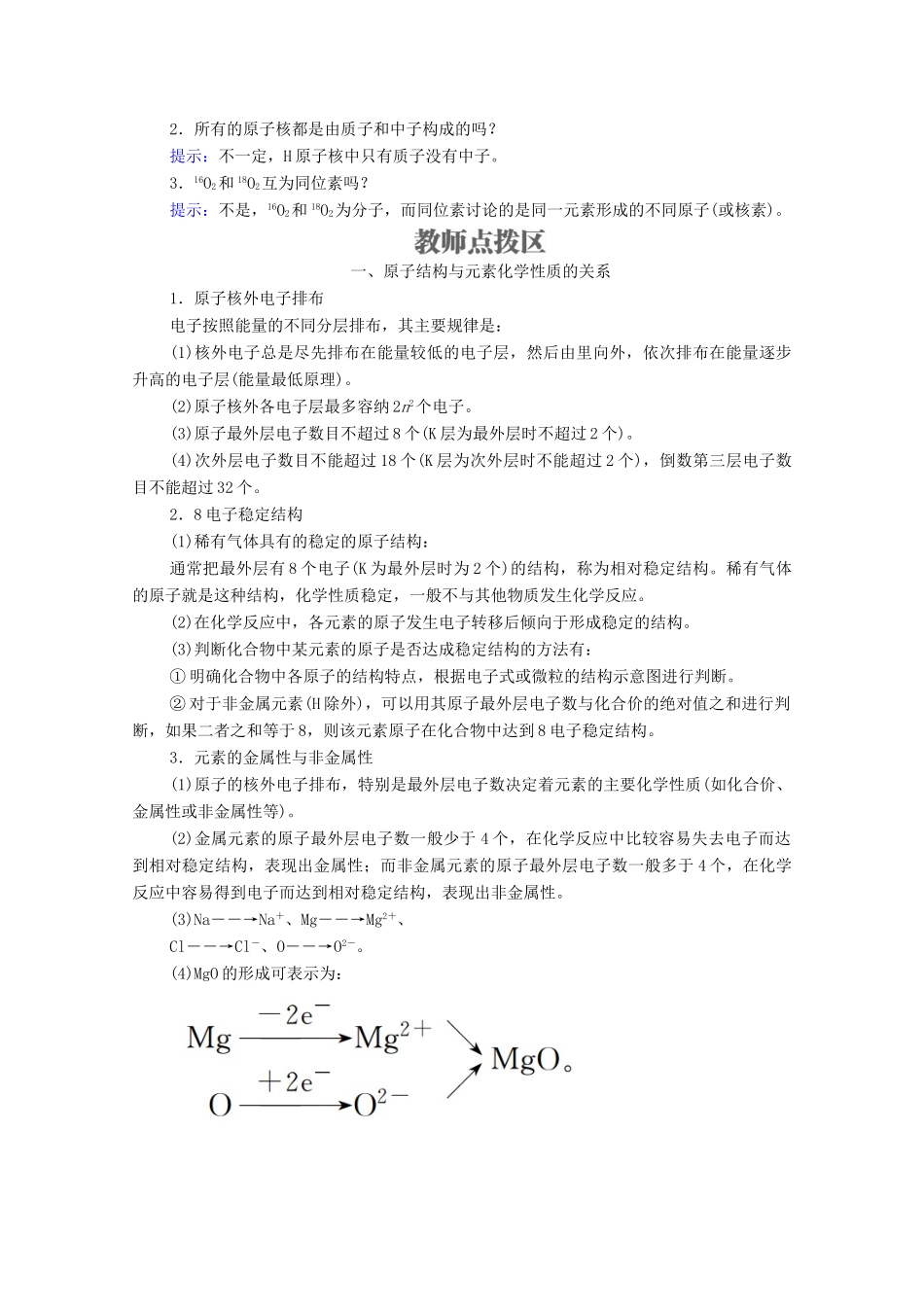

第三单元人类对原子结构的认识[学习目标]1.知道原子的构成。能够运用质子、中子、电子的电荷关系和质量关系进行相关计算。2.能够运用钠、镁、氯等常见元素原子和离子的结构示意图认识核外电子的排布情况,以及微粒结构与性质的关系。3.能够表示氧化镁的形成,并能够以此认识化学反应的本质。4.能够根据原子结构组成符号X判断原子的构成,并能够从原子的结构、组成角度认识核素、同位素的存在及概念。一、原子结构模型的演变1.古希腊科学家提出的物质由原子构成的猜想是人们对原子结构认识的初始阶段,初步揭示了物质是□由原子构成的这一基本观点。2.道尔顿提出了“实心原子”这一观点,他认为□物质由原子构成,原子是不能被创造,也不能被毁灭的实心球体。3.汤姆生发现电子后提出“葡萄干面包式”或“西瓜式”原子模型,使人们认识到□原子是由更小的微粒构成的,原子是可以再分的。4.卢瑟福在α粒子散射实验中发现:当用带正电荷的α粒子轰击金箔时,大部分的α粒子穿过金箔,就像它不存在一样,但也有少量的α粒子偏离了原来的运动方向,甚至有极少数的α粒子被笔直地弹回。根据这一实验现象,卢瑟福提出了“核式”原子结构模型:□原子由原子核和核外电子构成,原子核带正电荷,位于原子的中心,并且集中了原子的绝大部分质量,电子带负电荷,在原子核周围空间做高速运动,就像行星绕太阳运转一样。5.玻尔把□量子论引入核式结构的原子模型,提出原子的量子态理论:□原子核外,电子在一系列稳定的轨道上运动,每一个轨道都有一个确定的能量值;核外电子在这些稳定轨道上运动时,既不放出能量,也不吸收能量。二、原子的结构1.原子的构成原子2.X的含义:表示质量数为A、质子数为Z的X原子。质量数(A)——□将原子核内所有的质子和中子的相对质量取整数相加所得的数值。A(质量数)=(Z□质子数)+(N□中子数)3.质子数、电子数、核电荷数之间的关系在元素的原子中,质子数=核电荷数=核外电子数。4.核素:□具有一定质子数和一定中子数的一种原子。如8O。5.同位素:□质子数相同、中子数不同的核素互称为同位素。如H、H、H;6C、6C、6C。1.相对原子质量的定义为“某原子的质量与C-12原子质量的1/12的比”,C-12原子指的是什么原子?提示:C-12原子指原子核内有6个质子和6个中子的碳原子。2.所有的原子核都是由质子和中子构成的吗?提示:不一定,H原子核中只有质子没有中子。3.16O2和18O2互为同位素吗?提示:不是,16O2和18O2为分子,而同位素讨论的是同一元素形成的不同原子(或核素)。一、原子结构与元素化学性质的关系1.原子核外电子排布电子按照能量的不同分层排布,其主要规律是:(1)核外电子总是尽先排布在能量较低的电子层,然后由里向外,依次排布在能量逐步升高的电子层(能量最低原理)。(2)原子核外各电子层最多容纳2n2个电子。(3)原子最外层电子数目不超过8个(K层为最外层时不超过2个)。(4)次外层电子数目不能超过18个(K层为次外层时不能超过2个),倒数第三层电子数目不能超过32个。2.8电子稳定结构(1)稀有气体具有的稳定的原子结构:通常把最外层有8个电子(K为最外层时为2个)的结构,称为相对稳定结构。稀有气体的原子就是这种结构,化学性质稳定,一般不与其他物质发生化学反应。(2)在化学反应中,各元素的原子发生电子转移后倾向于形成稳定的结构。(3)判断化合物中某元素的原子是否达成稳定结构的方法有:①明确化合物中各原子的结构特点,根据电子式或微粒的结构示意图进行判断。②对于非金属元素(H除外),可以用其原子最外层电子数与化合价的绝对值之和进行判断,如果二者之和等于8,则该元素原子在化合物中达到8电子稳定结构。3.元素的金属性与非金属性(1)原子的核外电子排布,特别是最外层电子数决定着元素的主要化学性质(如化合价、金属性或非金属性等)。(2)金属元素的原子最外层电子数一般少于4个,在化学反应中比较容易失去电子而达到相对稳定结构,表现出金属性;而非金属元素的原子最外层电子数一般多于4个,在化学反应中容易得到电子而达到相对稳定结构,表现出非金属性。(3)Na――→Na+、Mg――→Mg2+、Cl――→Cl-、O――→O2-。...