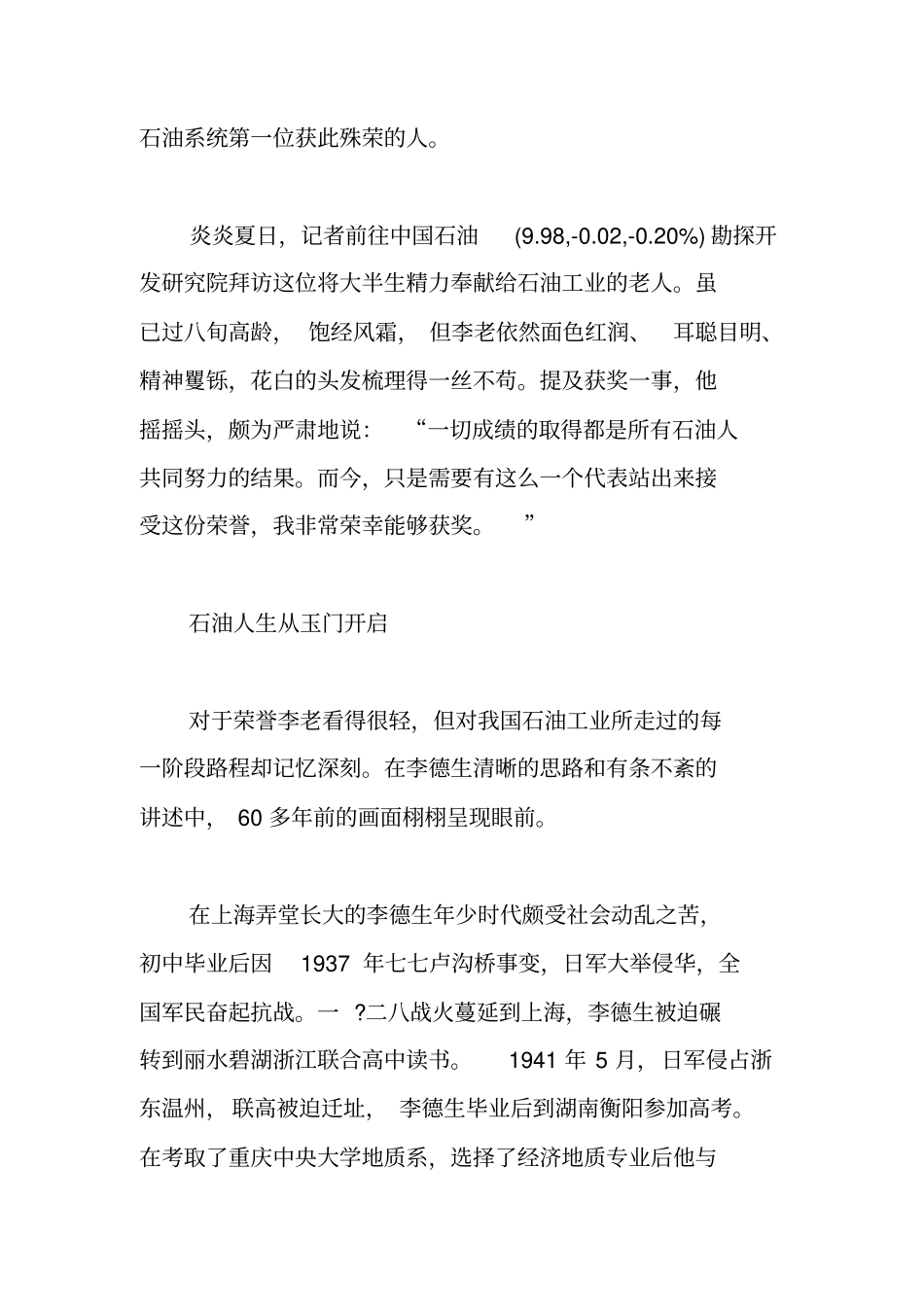

李德生:万水千山石油情摘掉“贫油国”的帽子,把新中国建设成为一个石油生产大国, 是李德生一生的追求。朴素的爱国情怀支撑他在60多年的石油地质生涯中南征北战,成为当之无愧的陈嘉庚科学奖获得者。■文 /本刊记者张起花他才思敏捷又敢讲真话,依靠科学又笃信实践,曾在将军部长余秋里的带领下披荆斩棘、风里踩浪,颠簸前行,参与了历次重要石油大会战,为新中国成立后石油工业的蓬勃发展立下了汗马功绩。他就是石油地质学家,中国科学院院士李德生。在 60 多年的地质生涯中,李德生在我国陆相油气形成和聚集规律、 中国含油气盆地构造类型、陆相湖盆储层特征、复式油气聚集带的成油规律、古潜山油气藏、海相碳酸盐岩储层、低渗透储层的勘探开发等方面做了大量创新研究工作,为我国石油工业发展做出了卓越奉献。耄耋之年,他获得了中国科学院最高奖项——陈嘉庚地球科学奖,成为我国石油系统第一位获此殊荣的人。炎炎夏日,记者前往中国石油(9.98,-0.02,-0.20%) 勘探开发研究院拜访这位将大半生精力奉献给石油工业的老人。虽已过八旬高龄, 饱经风霜, 但李老依然面色红润、耳聪目明、精神矍铄,花白的头发梳理得一丝不苟。提及获奖一事,他摇摇头,颇为严肃地说:“一切成绩的取得都是所有石油人共同努力的结果。而今,只是需要有这么一个代表站出来接受这份荣誉,我非常荣幸能够获奖。”石油人生从玉门开启对于荣誉李老看得很轻,但对我国石油工业所走过的每一阶段路程却记忆深刻。在李德生清晰的思路和有条不紊的讲述中, 60 多年前的画面栩栩呈现眼前。在上海弄堂长大的李德生年少时代颇受社会动乱之苦,初中毕业后因1937 年七七卢沟桥事变,日军大举侵华,全国军民奋起抗战。一 ?二八战火蔓延到上海,李德生被迫碾转到丽水碧湖浙江联合高中读书。1941 年 5 月,日军侵占浙东温州, 联高被迫迁址, 李德生毕业后到湖南衡阳参加高考。在考取了重庆中央大学地质系,选择了经济地质专业后他与石油结下了不解之缘。“当时,日本侵略军占领了我国东部和中部半壁江山,我国西北和西南抗日后方汽油和柴油奇缺。从学校沙坪坝通往重庆市区的校车都是用木炭炉产生的煤气作燃料行驶,有时候用桐油、茶油、菜子油等植物油炼制的柴油作燃料。”李德生回忆说, “用这种油发动汽车速度非常慢,走走停停,一个小时的车程通常需要花费两个多小时。”艰苦的条件使李德生产生了一个非常朴素的爱国思想:“中国一定要走工业化的路子,走工业...