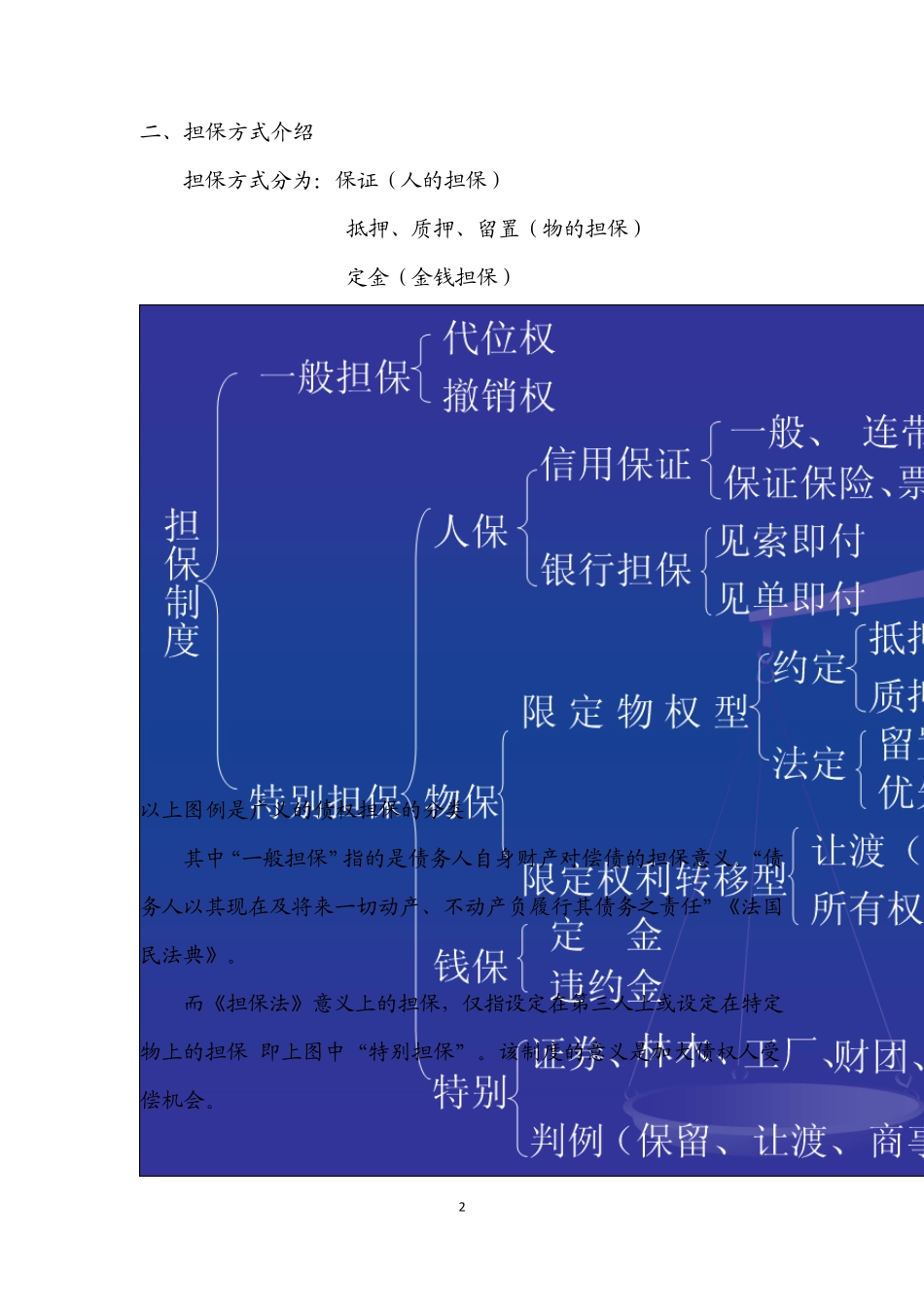

1 《担保法》及《物权法》确立的担保制度 第一部分 担保法律制度及法律规范 一、定义和法律规范 担保,是民事关系当事人为保证债务人履行债务,保障债权人实现债权,依照法律规定,或者按照当事人的约定而设定的行为。 《物权法》实施前,担保法律行为的依据主要是《民法通则》、《担保法》(1995年 10月 1日实施)及其司法解释(2000年 12月13日施行的《最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》和散在其他法律当中的有关内容。 《担保法》规定了人的担保(保证)、物的担保(抵押、质押、留臵)和定金,规定在一起并非一种科学的分类,更大的意义在于功能的相似性,保证属于合同之债的法律关系,而抵押、质押、留臵属于物权法律关系,权利性质不同,原则不同。 2007年 10月 1日起《中华人民共和国物权法》开始实施,这是规范财产关系的一部民事基本法律,其中,包括所有权、用益物权、和担保物权,是用来专门调整物的归属、物的利用的相关法律规范。为保证物权法的统一规范性,物权担保作为重要内容统一规定在了物权法中。因此,在法律规范的适用上,物权法优于担保法(物权法第178条)。 2 二、担保方式介绍 担保方式分为:保证(人的担保) 抵押、质押、留臵(物的担保) 定金(金钱担保) 以上图例是广义的债权担保的分类 其中“一般担保”指的是债务人自身财产对偿债的担保意义。“债务人以其现在及将来一切动产、不动产负履行其债务之责任”《法国民法典》。 而《担保法》意义上的担保,仅指设定在第三人上或设定在特定物上的担保,即上图中“特别担保”。该制度的意义是加大债权人受偿机会。 3 三、有关反担保 第三人为债务人向第三人提供担保时,可以要求债务人提供反担保。 反担保是从属于本担保的担保方式,其本身完全适用担保法的规定,并可采用保证、抵押、质押三种方式。 反担保所担保的主债权是本担保人在承担本担保责任后,对债务人的求偿权。 4 第二部分 关于担保人主体资格和担保合同无效的处理 一、担保人主体资格 (一)保证人主体条件 根据《担保法》及《最高人民法院关于适用〈担保法〉若干问题的解释》(下称《担保法解释》)的规定,担保人(保证人、抵押人、出质人)应是依法设立的法人、其他组织或者具有完全民事行为能力的公民。 保证人必须是具有法律人格的民事主体,指:能够以自己的名义享受法律权利、承担法律义务的人。按照我国民法规定,包括: 法人(企业法...