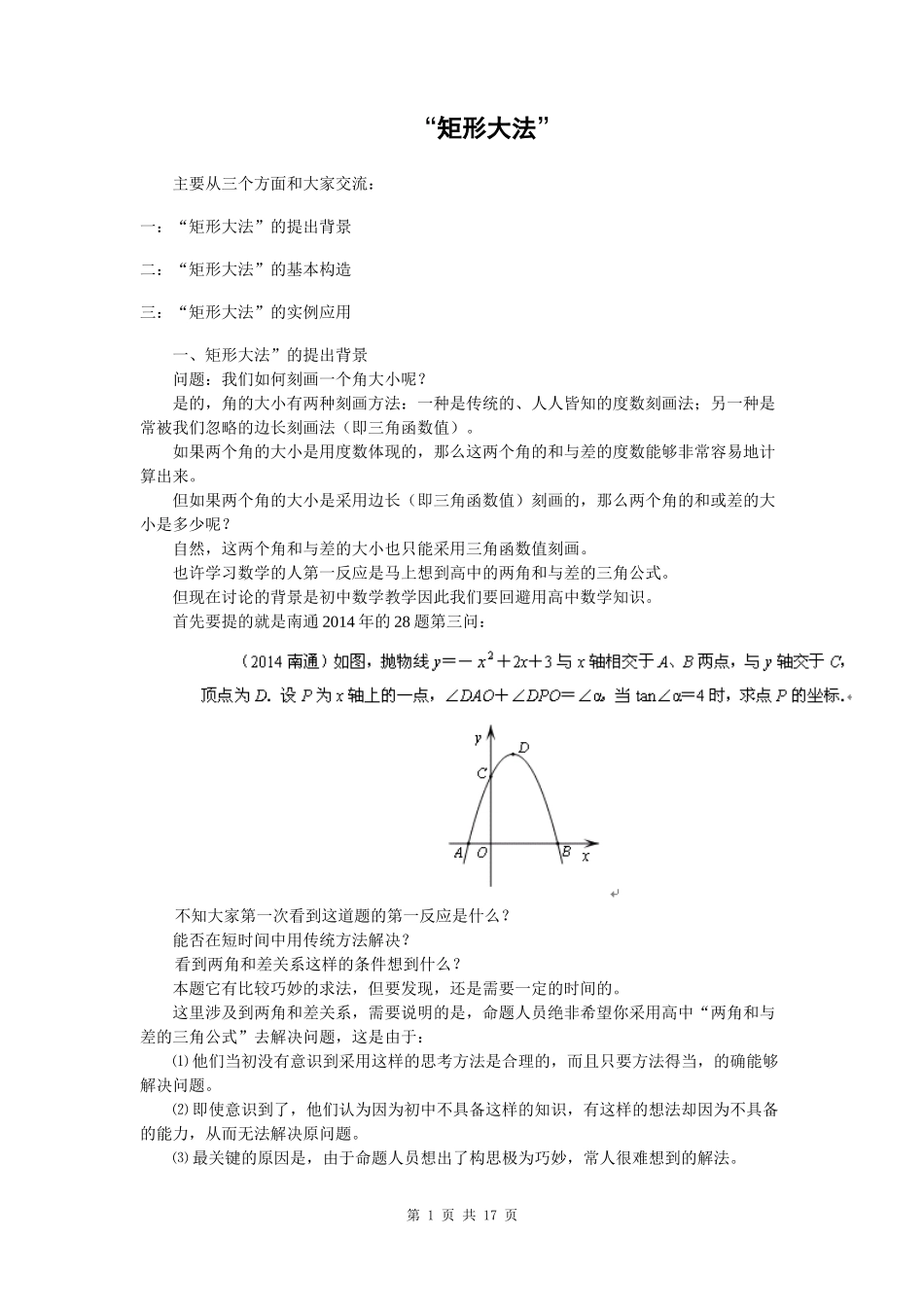

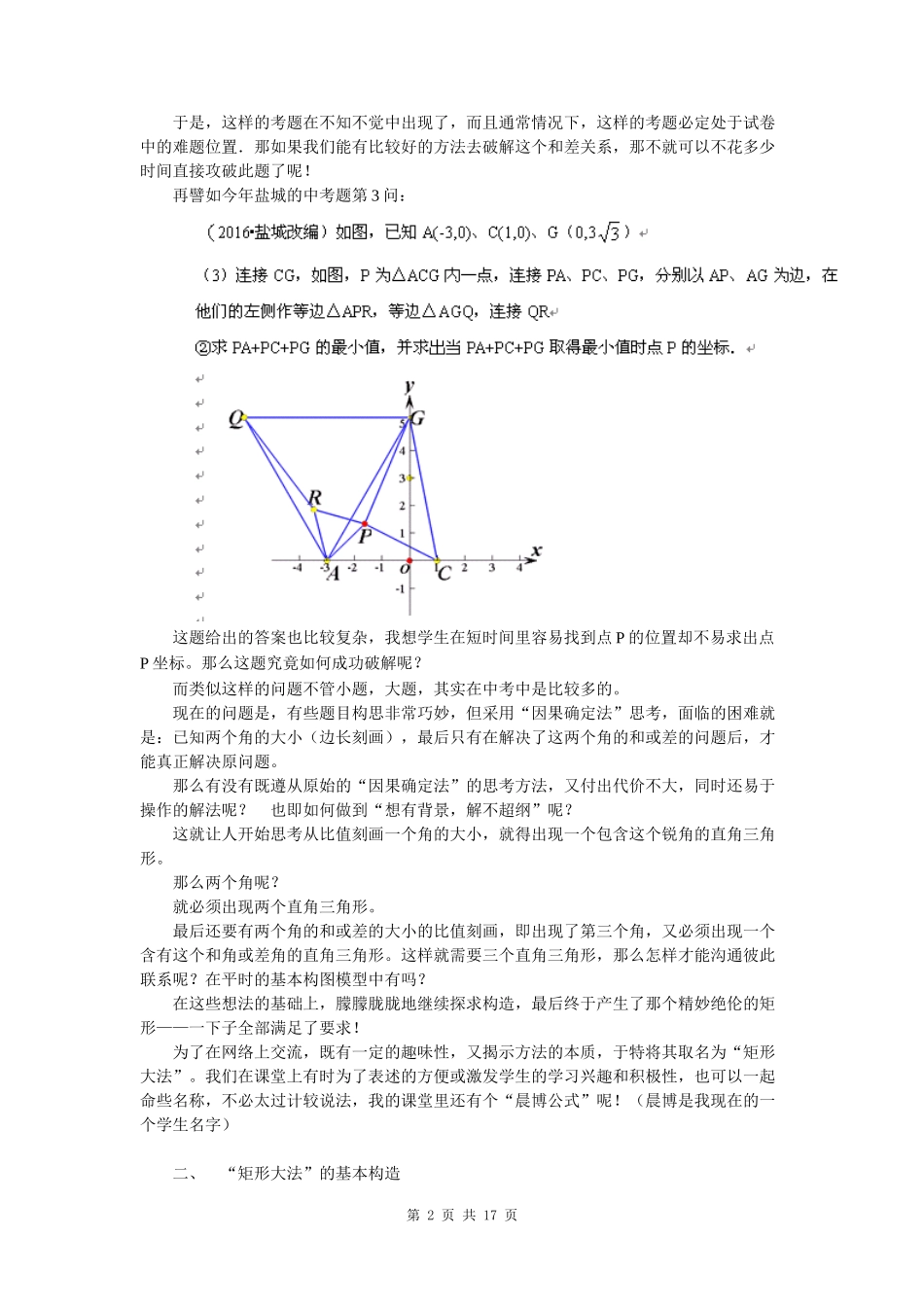

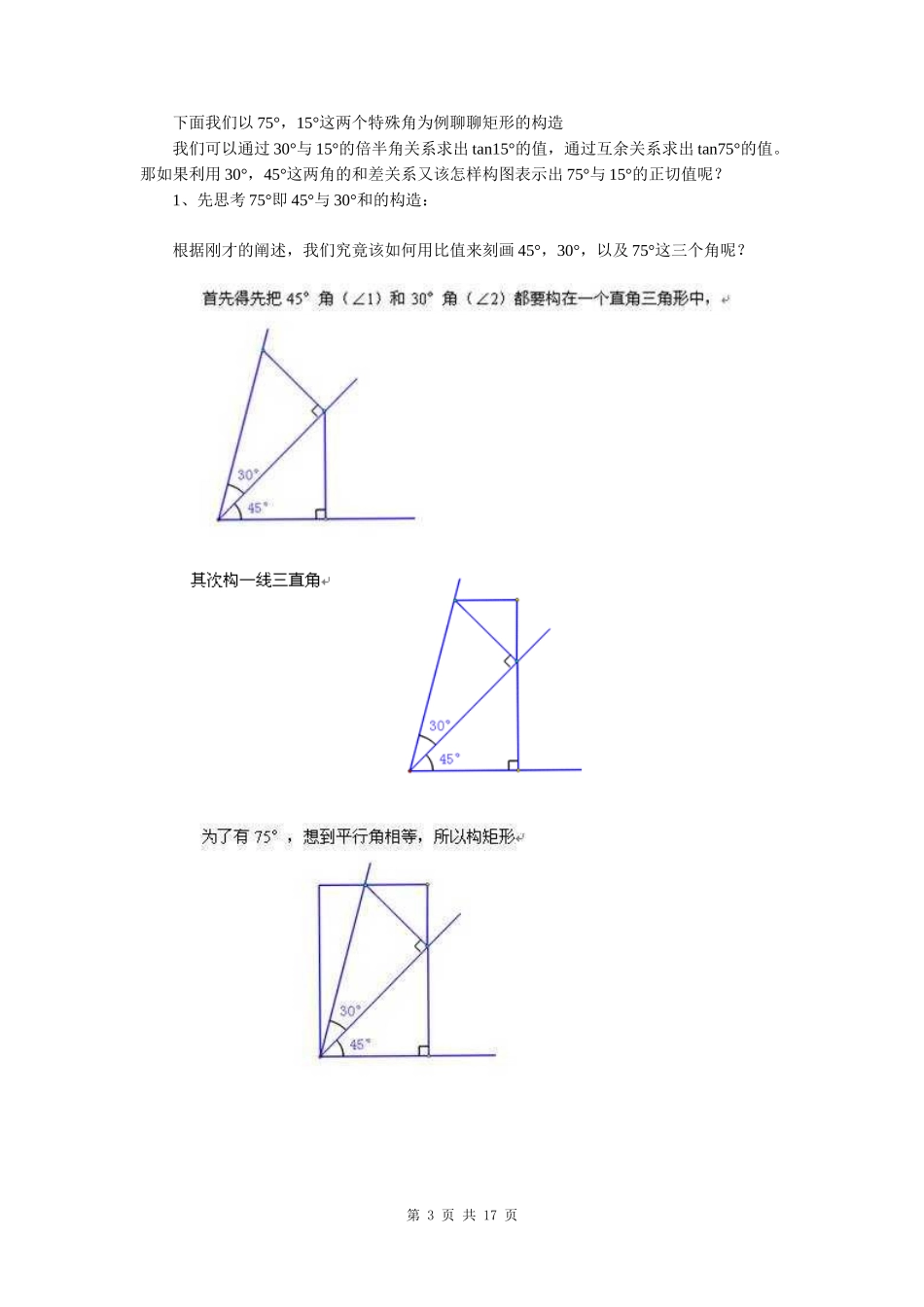

“矩形大法”主要从三个方面和大家交流:一:“矩形大法”的提出背景二:“矩形大法”的基本构造三:“矩形大法”的实例应用一、矩形大法”的提出背景问题:我们如何刻画一个角大小呢?是的,角的大小有两种刻画方法:一种是传统的、人人皆知的度数刻画法;另一种是常被我们忽略的边长刻画法(即三角函数值)。如果两个角的大小是用度数体现的,那么这两个角的和与差的度数能够非常容易地计算出来。但如果两个角的大小是采用边长(即三角函数值)刻画的,那么两个角的和或差的大小是多少呢?自然,这两个角和与差的大小也只能采用三角函数值刻画。也许学习数学的人第一反应是马上想到高中的两角和与差的三角公式。但现在讨论的背景是初中数学教学因此我们要回避用高中数学知识。首先要提的就是南通 2014 年的 28 题第三问:不知大家第一次看到这道题的第一反应是什么?能否在短时间中用传统方法解决?看到两角和差关系这样的条件想到什么?本题它有比较巧妙的求法,但要发现,还是需要一定的时间的。这里涉及到两角和差关系,需要说明的是,命题人员绝非希望你采用高中“两角和与差的三角公式”去解决问题,这是由于:⑴ 他们当初没有意识到采用这样的思考方法是合理的,而且只要方法得当,的确能够解决问题。⑵ 即使意识到了,他们认为因为初中不具备这样的知识,有这样的想法却因为不具备的能力,从而无法解决原问题。⑶ 最关键的原因是,由于命题人员想出了构思极为巧妙,常人很难想到的解法。第 1 页 共 17 页于是,这样的考题在不知不觉中出现了,而且通常情况下,这样的考题必定处于试卷中的难题位置.那如果我们能有比较好的方法去破解这个和差关系,那不就可以不花多少时间直接攻破此题了呢!再譬如今年盐城的中考题第 3 问:这题给出的答案也比较复杂,我想学生在短时间里容易找到点 P 的位置却不易求出点P 坐标。那么这题究竟如何成功破解呢?而类似这样的问题不管小题,大题,其实在中考中是比较多的。现在的问题是,有些题目构思非常巧妙,但采用“因果确定法”思考,面临的困难就是:已知两个角的大小(边长刻画),最后只有在解决了这两个角的和或差的问题后,才能真正解决原问题。那么有没有既遵从原始的“因果确定法”的思考方法,又付出代价不大,同时还易于操作的解法呢? 也即如何做到“想有背景,解不超纲”呢?这就让人开始思考从比值刻画一个角的大小,就得出现一个包含这个锐角的直角三角形。那么两个角...