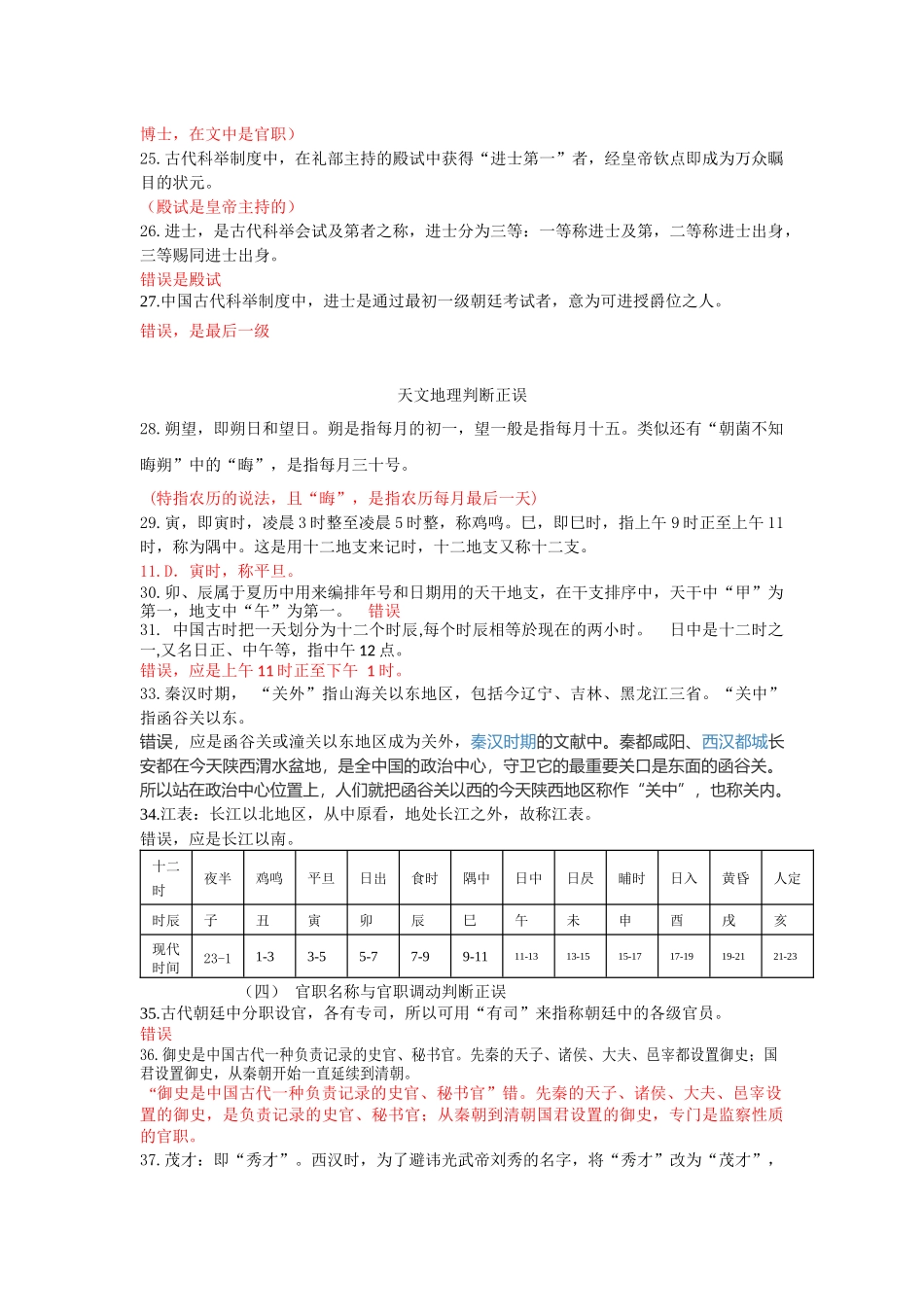

(一)人称称谓判断正误1.字,古代男子成人时,因不便直呼其名时另取的与本名涵义相关的别名,古代女子无字。错误,女子15岁行笄礼,可以取字待嫁。2.冠,即帽子。免冠,就是脱帽。冠礼是古代成年男子满18岁举行的象征独立和成熟的仪式,备受重视。笄礼是年满16岁的少女所举行的象征可以婚配的仪式,在冠礼、笄礼之后男子就可以冠发、女子可以梳髻。错误,男子成年20岁女子15岁3.古人的“名”是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬,“字”用于自称。错误,古人的“字”是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。【直称姓名】大致有三种情况:(1)自称姓名或名。如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”,“庐陵文天祥自序其诗”。(2)用于介绍或作传。如“遂与鲁肃俱诣孙权”,“柳敬亭者,扬之泰州人”。(3)称所厌恶、所轻视的人。如“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后”。4.登极,本指登上屋顶,后指皇帝即位。古代还有很多类似的词语,生动形象地形容皇帝即位,如:践极、北面、荣登大宝等。错误北面成臣南面称王5.社稷是太阳神和谷神的总称,古时君主为求天下太平、风调雨顺而每年都要进行祭祀,后便用“社稷”来代称国家。5.D(社稷是土地神和谷神的总称)6.年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号,一个皇帝只有一个年号,所以常常用年号来称呼皇帝。错误7.年号,是中国历代帝王用以纪年的名号,往往也是时运变化的标志。秦始皇在位期间,以建元纪年,这是中国历史上第一个年号。一个年号多个皇帝使用。错误,是汉武帝年间。注意:一个年号多个皇帝使用的现象中国历史悠久,年号重复现象也就在所难免。有的是刻意重复,如东汉光武帝刘秀中兴汉室,他的年号“建武”就很受一些国运衰颓时期帝王的青睐,西晋惠帝、东晋元帝、南朝齐明帝等都使用过这个年号;更多的则是失察,无意中用了别人的年号。如明成祖朱棣年号“永乐”,如果他知道在封建时代被称作“贼”的方腊也用过这个年号,恐怕就不会用了。8.车驾、陛下指皇帝,习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,比如“英宗”是年号。错误9.魏废帝,谥号。周朝确立谥号制度,对君主和大臣的一生作为给予或褒或贬的评价。秦穆公、汉武帝、唐太宗、宋太祖都是谥号。唐太宗、宋太祖为庙号。10.谥号是古时帝王、诸侯、贵族、大臣等死后,为赞颂其生平事迹而给予的称号,如欧阳修死后被谥为“文忠”。(“赞颂”一词错误,谥号有褒有贬。)11.谥号是朝廷对死去的帝王、大臣、贵族(包括其它地位很高的人)、平民按其生平事迹进行评定后,给予或褒或贬或同情的称号。(朝廷不会给平民封谥号)12.宗庙,古代帝王、诸侯祭祀祖宗的庙宇。据学界考证,周代宗庙制规定,只有天子和诸侯可以设宗庙,其余人则不准设庙。“只有天子和诸侯可以设宗庙,其余人则不准设庙”错,学界一般认为,周礼宗庙制度是:天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人不准设庙。13.薨:古代称诸侯或有爵位的大官死去,但不能用于女性。错误可以用于皇帝的高等嫔妃和所生育的皇子公主。14.古人对人身故有多种描述方式,最常见的是“卒”,早亡一般用“殇”,而“薨”则专指帝王之死。错误,古代称诸侯或有爵位的大官死去,也可以用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。15.殁在殡葬中的区别:古代对身份和地位不同的人去世后,称呼也不同。天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰禄,士死称不卒,庶人死称死。小孩夭折和病死的,称为殁。15.(大夫死曰卒,士死称不禄)16.陛下的“陛”指帝王宫殿的台阶。“陛下”原来指的是站在台阶下的侍者。臣子向天子进言时,不能直呼天子,必须先呼台下的侍者而告之。后来“陛下”就成为与帝王、太子面对面应对的敬称。错误,没有太子17.殿下是中国古代对皇帝、皇后、皇太子、诸王的敬称,也指现代社会用于对君主制国家王储、亲王、公主等的敬称。错误,没有皇帝。18.仆:称自己的谦词。表示谦逊的态度,用于自称的还有:愚、不才、下走、公。错误,“公”是对别...